Ecosistema de autoridad y vacío político

La primera pregunta que habría que hacerle al documental de Ofelia Fernández no es de qué trata, sino quién decidió que Ofelia está en condiciones de enseñarnos cómo vivir. “Cómo ser feliz” se presenta como una reflexión generacional, un ensayo sobre el malestar de la juventud en la era de las redes, pero en realidad funciona como otra cosa: una operación de legitimación de una figura específica dentro de un ecosistema muy acotado de poder cultural y político en Buenos Aires. No es un documento sobre una generación; es un documento sobre cómo una generación privilegiada quiere verse a sí misma.

La primera pregunta que habría que hacerle al documental de Ofelia Fernández no es de qué trata, sino quién decidió que Ofelia está en condiciones de enseñarnos cómo vivir.

Tweet

No hay nada “orgánico” en que Ofelia aparezca en primer plano, con una producción de altísima calidad técnica, ocupando el rol de maestra generacional. Su autoridad no viene de su trayectoria política —ínfima— ni de una experiencia vital excepcional, sino de una red concreta que la produce como figura autorizada: productoras como La Corte y C Art Media, medios digitales progresistas, fundaciones, editoriales, periodistas jóvenes con capital simbólico, ex militantes universitarios reconvertidos en curadores de sensibilidad. Ese ecosistema funciona como máquina de validación: da recursos, estética, pauta, pantallas y, sobre todo, un público predispuesto a escucharla como si fuera la voz de una generación.

Su autoridad no viene de su trayectoria política —ínfima— ni de una experiencia vital excepcional, sino de una red concreta que la produce como figura autorizada:

Tweet

Ofelia es hija de una transición política rota. Llega después del kirchnerismo clásico, en un momento en que el peronismo progresista no logró producir figuras con territorio, densidad histórica ni proyecto real. En ese vacío, una joven de clase media, hiperexpuesta desde la adolescencia, con retórica emocional, estética de autenticidad, ansiedad performativa y el relato de “yo también estoy rota pero quiero mejorar”, se vuelve síntoma perfecto. No encarna un liderazgo: rellena un hueco. Es la solución barata para un progresismo que ya no puede hablar de política, pero sí puede hablar de sentimientos.

Ofelia es la solución barata para un progresismo que ya no puede hablar de política, pero sí puede hablar de sentimientos.

Tweet

Por eso el documental no enseña política: enseña un modo afectivo de interpretar el mundo. Ofelia no es dirigente en el documental: es influencer emocional, vocera de un malestar suave, embajadora de la ansiedad millennial/centennial, figura pedagógica en clave de autoayuda progresista. Cristina Kirchner hacía clases sobre economía política, sobre poder, sobre historia del Estado. Ofelia hace una “clase” sobre emociones, dopamina y pantallas. El formato es el mismo: monólogo pedagógico, tono docente, público silencioso que escucha y asiente. Pero el contenido se desplazó de la estructura a la sensación. Donde antes había conflicto, ahora hay diagnóstico emocional; donde antes había pueblo, ahora hay comunidad de streaming urbano.

La forma no es inocente. “Cómo ser feliz” está producido con una pulcritud que roza lo corporativo: imagen impecable, montaje ágil, música calculada, inserts de entrevistas, momentos de falsa intimidad, infografías y científico joven que explica en cámara la relación entre dopamina y corteza prefrontal como si Google Scholar se hubiera comprimido en un reel de Instagram. No es espontáneo, no es crudo, no es ensayo: es una TED talk sentimental con envoltorio progresista porteño. Esa estética premium transforma lo que debería ser un campo de conflicto —la salud mental, el trabajo, el futuro— en contenido audiovisual digerible. Pone a Ofelia en el lugar de instructora, no de militante. Elimina la fricción: nada interrumpe la linealidad de lo que ella quiere transmitir. El espectador no discute; consume.

Ese formato solo funciona porque hay un público dispuesto a aceptar el pacto. No es “la juventud argentina”: es un segmento muy específico. Joven, universitario, de clase media urbana, hiperconectado, con consumo cultural progresista, atravesado por feminismo de red social y psicoanálisis barato, sensible a la estética de la autoayuda politizada. Es gente que desea ver su propio malestar convertido en relato significativo, que necesita que alguien de su misma burbuja le explique, en tono tierno y pedagógico, por qué se siente mal. Cristina tenía a las barriadas; Ofelia tiene a la tribu Palermo–Constitución–Almagro, que vive entre asambleas, streamings, talleres de escritura, podcasts y cafés de especialidad. El documental habla para ellos y sobre ellos, pero se vende como “mi generación”.

Reclamo generacional, esencialismo y el mito de 2010

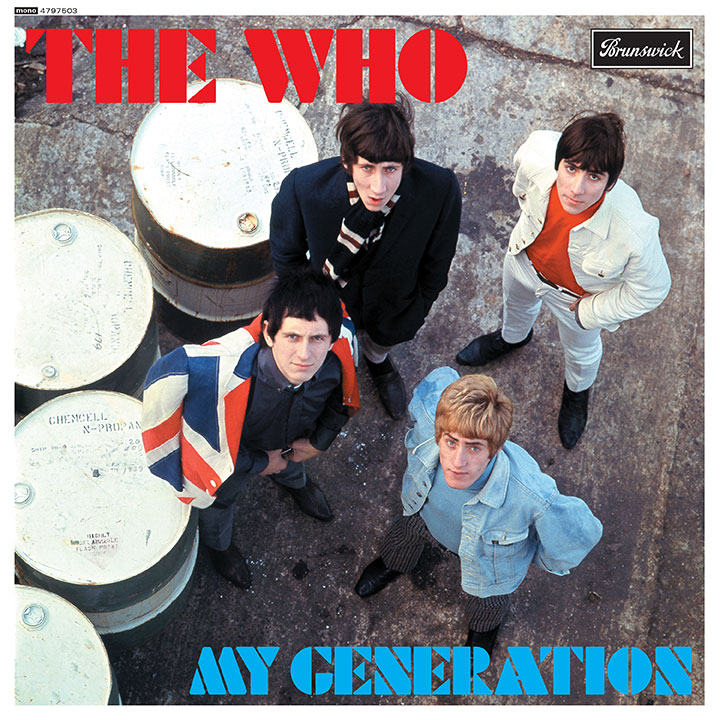

El problema se vuelve más nítido cuando ella formula el gran enunciado: “algo le pasa a nuestra generación”. Ese gesto intenta ocupar el mismo lugar que tuvo, en la cultura británica, la youth culture de posguerra: My Generation, los mods, el rock, el ocio juvenil como nacimiento de una categoría histórica. Pero allí había contexto: racionamiento, austeridad, un imperio en declive, estructura de clases rígida, ampliación de acceso educativo, explosión de un mercado adolescente. The Who podían decir “Hope I die before I get old” porque hablaban desde una fractura real del orden social. En “Cómo ser feliz”, en cambio, el reclamo generacional aparece completamente desprendido de las condiciones históricas que podrían explicarlo. No hay análisis de la flexibilización laboral, de la necropolítica global, de la guerra contra el terrorismo, de las migraciones, del nuevo concepto de ciudadanía bajo vigilancia. Apenas un gesto: “estamos rotos”.

En “Cómo ser feliz”, en cambio, el reclamo generacional aparece completamente desprendido de las condiciones históricas que podrían explicarlo. No hay análisis de la flexibilización laboral, de la necropolítica global, de la guerra contra el terrorismo, de las migraciones, del nuevo concepto de ciudadanía bajo vigilancia

Tweet

A partir de ahí, el documental arma una cadena distópica: la generación Z no accede a la propiedad ni a trabajos estables, el fin del mundo ecológico se vive como normal, la guerra vuelve a ser paisaje de fondo, las generaciones anteriores les dicen “dejen de llorar”, aumentan la depresión y los suicidios, y entonces aparece la gran pregunta retórica: “¿qué pasó en 2010?”. Su respuesta es el corazón conceptual de la pieza: 2010 fue el año del botón Like de Facebook. No el estallido del modelo financiero, no el reacomodamiento del orden global, no el endurecimiento del régimen laboral ni el avance de la necropolítica en el sentido de Mbembe; el problema es el Like. El malestar se explica por una interfaz.

Y entonces aparece la gran pregunta retórica: “¿qué pasó en 2010?”. Su respuesta es el corazón conceptual de la pieza: 2010 fue el año del botón Like de Facebook. No el estallido del modelo financiero, no el reacomodamiento del orden global, no el endurecimiento del régimen laboral ni el avance de la necropolítica

Tweet

Es una operación intelectualmente pobre pero políticamente cómoda. 2010 no marca ningún quiebre real en la historia del capitalismo digital: la lógica de plataformas venía formándose desde 2004–2007, el smartphone masivo se extiende entre 2007 y 2012, la vigilancia corporativa se consolida desde principios de los 2000, los algoritmos dopaminérgicos se afianzan recién entre 2012 y 2015. El Like es un símbolo, no una causa. Reducir una curva compleja de depresión, ansiedad y suicidio a la creación de un botón es psicologicismo tecnológico, no análisis material. Es elegir al enemigo más visible y menos peligroso: el algoritmo, no el capitalismo.

Lo más revelador es que el propio documental roza una hipótesis mucho más interesante y la abandona al instante. En un momento, Ofelia se pregunta si acaso lo que cambió no fue la realidad de estar mal, sino la percepción de estar mal. Ahí asoma algo serio: la posibilidad de pensar que el malestar está mediado por nuevas formas de sensibilidad, que la clase media progresista estetiza sus síntomas, que hay goce en declararse víctima, que la fragilidad juvenil es, en parte, un producto cultural. Pero ella huye de esa idea. Aceptarla implicaría admitir que su generación también es responsable por la forma en que narra y gestiona su sufrimiento; implicaría mirarse en el espejo y no solo señalar a Zuckerberg. Es más fácil volver al Like y al relato de las ratas de laboratorio.

Cuando ella afirma que su generación es usada como ratón de prueba por las corporaciones de redes, refuerza esta lógica de victimización absoluta: los jóvenes carecen de iniciativa, todo malestar es impuesto sobre ellos, la política desaparece como herramienta, solo queda la psicología y la autoayuda? La pregunta correcta —“¿qué les hizo el capitalismo?”— se sustituye por una pregunta tranquilizadora: “¿qué nos hizo el smartphone?”. Ese desplazamiento es toda la operación.

Cuando ella afirma que su generación es usada como experimento, refuerza esta lógica de victimización absoluta: los jóvenes carecen de iniciativa, todo malestar es impuesto sobre ellos, la política desaparece como herramienta, solo queda la psicología y la autoayuda?

Tweet

Biografía, clase y la autoproducción de la víctima iluminada

El segundo movimiento central del documental es el giro autobiográfico. Lo que empieza siendo presentado como diagnóstico generacional se desliza rápidamente hacia la biografía emocional de Ofelia: su doble infantil, su cuenta de Facebook a los nueve años, la ansiedad frente al posible cyberbullying, la exposición al odio digital, el miedo de los padres a la pedofilia, los ataques de pánico, la sensación de vacío, la hiperexposición mediática, la vida pública como fuente de sufrimiento. Ese despliegue no es inocente: su función es legitimar la voz de Ofelia como voz autorizada precisamente porque sufrió. “Esto me pasó a mí, esto nos pasa a todos, por eso estoy en posición de explicártelo”. El documental deja entonces de ser un ensayo sobre la generación Z y se transforma en un dispositivo de autoproducción política: Ofelia se presenta como víctima y maestra al mismo tiempo.

Ofelia cree ser voz autorizada porque sufrió (porque alguien le dijo gorda) y porque sufrió está dispuesta a penalizar y criminalizar al que no acepte los términos de su elite emocional.

Tweet

Víctima para pedir empatía; maestra para reclamar autoridad. Esa doble posición es ideal para el ecosistema que la sostiene, porque la preserva del conflicto, la protege de la crítica y la separa de responsabilidades políticas concretas. No tiene que rendir cuentas por su pasaje por la Legislatura ni por la pobreza conceptual de sus intervenciones públicas; solo tiene que seguir interpretando el papel de joven rota que busca reparar a todos. La política se convierte en coaching emocional. El sufrimiento, en capital simbólico.

El problema es que su sufrimiento no es representativo, aunque ella lo venda como tal. Lo que presenta como experiencia generacional es, en realidad, la experiencia muy específica de una joven de clase media urbana con fama temprana, militancia estudiantil, capital digital, acoso en redes, pero también acceso privilegiado a terapia, medios, espacios culturales, alianzas simbólicas. Es la ansiedad del privilegio bajo presión: angustia de performance, angustia de representación, angustia de influencer, la ansiedad de ser figura pública sin formación sólida en un campo cultural feroz. Eso no la invalida como persona, pero sí la invalida como representante de “la juventud”. Sin embargo, el documental necesita borrar ese contexto de clase para que la operación funcione.

Ofelia solo representa a una juventud de clase media consentida por el Kirchnerismo y su ansiedad es la perdida de ese privilegio.

Tweet

Todo esto está atravesado por un marco muy argentino: el fetichismo de la infancia y del trauma en la clase media progresista porteña, hiperpsicoanalizada. En ese mundo, el grupo de amigos funciona como certificado de normalidad, el acceso a una cultura universal decimonónica garantiza identidad social, y el sexo es fuente permanente de trauma y redención. El relato de la niña “under siege” por las redes, la sexualidad digitalizada presentada como amenaza, la asociación inmediata entre infancia en Internet y pedofilia, todo eso no es progresismo: es catecismo judeocristiano disfrazado de preocupación contemporánea. Es el mismo discurso que la derecha religiosa usa desde hace décadas, apenas recubierto con un vocabulario feminista superficial.

Tecnofobia, tiempo, texto y pseudo-Fisher

El tercer bloque del documental gira en torno a la noción de tiempo y esperanza. Aunque Ofelia no hable explícitamente del libro, lo performa: organiza su discurso como texto lineal, como clase, como ensayo que avanza ordenadamente desde un problema hasta una conclusión. Esa performatividad del texto funciona como sustituto del libro en un contexto digital: encarna, sin nombrarla, la fantasía de la linealidad perdida. La progresía posmilennial argentina, carente de una verdadera tradición intelectual, fetichiza esa textualidad como si fuera garantía de profundidad. La palabra ordenada se vuelve token de cultura. Fisher se lee como consigna, no como teoría.

Ella escenifica una narrativa típicamente fisheriana —antes había futuro, ahora solo hay presente ansioso— pero despojada de su contenido material. Donde Fisher habla de neoliberalismo tardío, privatización de la cultura, erosión de proyectos colectivos, repetición estética, colonización capitalista del deseo, Ofelia pone en su lugar smartphone, pantallas, dopamina, comparación corporal. La cancelación del futuro deja de ser tragedia histórica para convertirse en problema de interfaz tecnológica. El resultado es una caricatura de crítica cultural que sirve para producir clima melancólico, pero no pensamiento.

La cancelación del futuro deja de ser tragedia histórica para convertirse en problema de interfaz tecnológica. El resultado es una caricatura de crítica cultural que sirve para producir clima melancólico, pero no pensamiento.

Tweet

Cuando introduce la noción de “metaversos”, el concepto se vacía por completo. No distingue entre virtualidad, plataformas, videojuegos, redes sociales, economías digitales, identidad, entornos inmersivos. Todo se agrupa bajo una idea vaga de “mundo falso” que nos impediría “vivir la vida real”. Esa frase —“las pantallas no nos dejan ver la realidad”— coloca al documental directamente en la tradición más vieja del pánico moral: la novela que corrompe a las mujeres, el cine que deforma la mente, la televisión que idiotiza, los videojuegos que vuelven violentos, internet que deteriora el cerebro. Ofelia repite esa genealogía sin saberlo, convencida de estar haciendo crítica contemporánea. No hay lectura de estudios serios sobre percepción, cognición o cultura digital; hay intuición convertida en dogma audiovisual.

Lo mismo sucede con el problema del trabajo y el tiempo. Ella detecta algo real —los trabajos de 9 a 5 ya no organizan la vida, la conexión es permanente, la frontera entre ocio y empleo se borra—, pero lo reduce a una cuestión de “pérdida de linealidad temporal” que supuestamente generaría ansiedad. La precarización, la informalidad, el capitalismo de plataforma, el teletrabajo, la hiperdisponibilidad, la explotación difusa no se nombran como tales. No se habla de derechos laborales ni de organización colectiva; se habla de angustia. Para Ofelia, el problema no es que desapareció la jornada de trabajo fijo, sino que desapareció cualquier forma estable de protección. Eso se resuelve con regulación, sindicatos, política, no con “nuevos mundos”, como sugiere ella.

Para Ofelia, el problema no es que desapareció la jornada de trabajo fijo, sino que desapareció cualquier forma estable de protección. Eso se resuelve con regulación, sindicatos, política, no con “nuevos mundos”, como sugiere ella.

Tweet

La salida que propone el documental es justamente esa: crear mundos alternativos. Frente a la alienación normalizada —que ella menciona como palabra pero nunca analiza en clave marxista, sin trabajo, sin propiedad, sin producción, sin extracción de valor ni infraestructura—, la solución es imaginar otros espacios donde se pueda vivir mejor. No cuestionar instituciones, no disputar el poder, no transformar condiciones materiales; refugiarse. Crear “mundos” es, en su vocabulario, montar comunidades, contenidos, microespacios afectivos donde sentirse menos solos. Es escapismo elevado al rango de programa político. Es elitismo. Es mafia del amor 2.0.

Crear “mundos” es, en su vocabulario, montar comunidades, contenidos, microespacios afectivos donde sentirse menos solos. Es escapismo elevado al rango de programa político. Es elitismo. Es mafia el amor.

Tweet

Todo cierra ahí. Ofelia utiliza conceptos pesados —tiempo, futuro, alienación, utopía— de manera superficial para justificar una salida emocional basada en imaginación terapéutica. Es anti-Fisher, anti-política y anti-materialista. Es el progresismo posmilennial argentino en su forma más pura: espiritualizado, culposo, nostálgico, infantilizado, tecnófobo, emocional y despolitizado. Lo que presenta como crítica a las redes es, en el fondo, miedo a perder la posición de elite letrada en un mundo donde la inteligencia artificial y las tecnologías de automatización textual vuelven obsoletas las antiguas credenciales humanistas. Una generación formada dentro de estructuras normativas —marxismo básico, feminismo básico, psicoanálisis básico, posmodernismo básico— se enfrenta a un dispositivo que puede imitar su discurso y descubre, con espanto, que no tiene herramientas intelectuales propias para hacerse preguntas difíciles. De ahí la agresividad, la tecnofobia y el deseo de control.

Censura, sexualidad, drogas y necropolítica

El énfasis en la necesidad de censurar, controlar, prohibir y criminalizar es uno de los puntos más preocupantes del discurso de Ofelia. La infancia aparece como espacio a proteger mediante restricciones, la tecnología como peligro que exige regulación moral, la expresión como potencial delito. No es casual que este giro pastoral-punitivo coincida, en otro registro, con el laborismo inglés actual: después de años de neoliberalismo cultural, la izquierda institucional se refugia en la gestión emocional y la regulación del discurso, llegando al extremo de plantear la cárcel como respuesta a opiniones sobre Palestina en redes sociales. La deriva es la misma: ante la imposibilidad de transformar las estructuras económicas, se controla la palabra y el comportamiento. Es más barato reprimir que redistribuir.

Algo similar ocurre con la noción de adicción. Ofelia concluye en un momento que “somos todos drogadictos” porque estamos pegados a la pantalla. La analogía es simplista y peligrosa. Equiparar el uso intenso de redes con adicción a sustancias es ignorar la historia de las drogas y su rol en la cultura juvenil. Desde la neurastenia de 1900, la proliferación de opioides en el XIX, la expansión de las anfetaminas en el XX, el LSD, el MDMA, el Spice, las drogas han sido tanto mecanismos de evasión como de exploración estética, sexual, política, espiritual. No se las entiende solo desde la patologización médica ni desde el paternalismo penal. Reducirlas a una metáfora para hablar de pantallas implica borrar la dimensión histórica y política de por qué los cuerpos se saturan de químicos en contextos donde el neoliberalismo acelera, polariza y destruye la promesa de ascenso social.

En la Argentina, además, ese impacto del neoliberalismo tardío llegó de forma desigual. El thacherismo cultural no atravesó del mismo modo a la clase media universitaria porteña; hubo barreras corporativas, sindicales, retóricas. Recién con el macrismo y sus pactos subterráneos con el kirchnerismo se habilitaron ciertos niveles de flexibilización real, y se produjo el fenómeno silencioso de la inmigración venezolana como vector de precarización del sector servicios y, al mismo tiempo, como revulsivo sexual y cultural en una ciudad intelectualizada, elitista y sobrepsicoanalizada. Nada de eso aparece en el documental. La precarización se cuenta como malestar anímico; no como conflicto de clase.

Soledad, control social y miedo a la pérdida de hegemonía

En ese contexto, “Cómo ser feliz” no es solo un documental torpe sobre la generación Z. Es la radiografía involuntaria de un campo cultural que se sabe agotado, pero prefiere imaginarse víctima de las plataformas antes que admitir su propia responsabilidad en el vaciamiento político de la juventud que dice representar. Es la confesión de una elite progresista que, habiendo perdido la capacidad de producir teoría y proyecto, se aferra a sus influencers morales para seguir hablando en nombre de los demás. Y es, también, la mejor prueba de que la pregunta por la felicidad no se puede tercerizar en alguien que, en lugar de pensar el mundo, necesita desesperadamente que el mundo la mire.

Miércoles 3 de enero, 19 hs Argentina.

Volvemos. Y esta vez, sin anestesia.

Deja una respuesta