The English Version at the Bottom of this Page.

Hay momentos históricos en los que los errores no son simples errores, sino síntomas. No fallas tácticas, sino manifestaciones visibles de una incapacidad más profunda para comprender el sistema en el que se actúa. Lo ocurrido con Venezuela bajo la presidencia de Donald Trump no puede leerse como una negociación fallida, ni siquiera como una política exterior agresiva mal calculada. Es algo más inquietante: la convergencia entre un deterioro evidente del criterio presidencial, una radicalización ideológica sin anclaje en la realidad estratégica y una utilización extraordinariamente inteligente de ese error por parte del bloque chavista-militar, con beneficios claros para Rusia y China en el marco de la descomposición del orden internacional surgido tras 1945.

Nada de lo que estamos viendo tiene sentido si se lo analiza desde los parámetros clásicos de la política exterior estadounidense. No lo tiene desde el punto de vista económico, no lo tiene desde el punto de vista militar, no lo tiene desde el punto de vista diplomático, y no lo tiene desde el punto de vista del capital, que es donde siempre termina verificándose la verdad material de cualquier proyecto imperial. Las empresas petroleras —las mismas que supuestamente serían las beneficiarias de una “apertura” venezolana forzada— han dejado en claro que no quieren invertir. No es un problema ideológico, es un problema de realidad: infraestructura degradada durante décadas, inseguridad jurídica total, riesgo político extremo y una rentabilidad dudosa incluso en escenarios optimistas. El petróleo venezolano, además, es petróleo pesado, costoso de extraer y de refinar. Pensar que el capital va a lanzarse a una aventura de cientos de miles de millones de dólares en ese contexto no es cinismo; es fantasía.

Ese dato, confirmado por las propias empresas, desarma por completo la narrativa de la “presión negociadora”. Si no hay capital dispuesto a entrar, no hay botín. Y si no hay botín, lo que queda no es una estrategia, sino un gesto. Un gesto brutal, torpe, ruidoso, que solo puede entenderse como el producto de una toma de decisiones profundamente deteriorada.

Aquí aparece la primera hipótesis, que no es psiquiátrica en sentido clínico, pero sí cognitiva y política: el presidente de los Estados Unidos muestra una incapacidad creciente para procesar consecuencias sistémicas. No se trata de exabruptos aislados ni de retórica incendiaria —eso siempre estuvo ahí—, sino de una secuencia de decisiones que contradicen incluso los intereses básicos del propio poder que dice representar. La desorganización, la personalización extrema de los conflictos, la incapacidad para distinguir entre fuerza simbólica y eficacia estratégica, la tendencia al pensamiento mágico (“si lo digo, sucede”), configuran un cuadro de deterioro funcional que ya no puede explicarse solo por ideología.

Nada de lo que Trump hace en este frente fortalece a Estados Unidos. Todo lo contrario: expone sus debilidades, aliena aliados históricos, desorienta a su propio aparato estatal y genera oportunidades para sus adversarios. Cuando un presidente anuncia en una conferencia de prensa que “Estados Unidos va a administrar Venezuela” y esa declaración toma por sorpresa a su propio secretario de Estado, el problema no es solo político. Es cognitivo-institucional. Es la ruptura del mínimo necesario de coherencia decisional.

La segunda hipótesis es todavía más grave, y no excluye a la primera. Si no estamos ante un deterioro cognitivo significativo, entonces estamos ante otra cosa: una huida hacia adelante motivada por la necesidad de descomprimir un frente interno potencialmente devastador. En este marco, la sombra de los llamados Epstein files no es anecdótica. Si lo que esos archivos contienen compromete a Trump de manera directa en delitos graves, entonces la lógica cambia. La destrucción del orden internacional, la ruptura con aliados, el abandono de normas y tratados, no serían simples errores, sino movimientos defensivos desesperados. En un mundo sin reglas, un presidente puede aspirar a no rendir cuentas. En un mundo sin orden, las cortes internacionales pierden eficacia, las jurisdicciones se diluyen, los desplazamientos se vuelven riesgosos y el encierro en el propio territorio se convierte en una forma de autoprotección.

No es casual que, en paralelo a estas operaciones externas, veamos un ataque sistemático a la legalidad interna, al sistema judicial, a los organismos de control, a la salud pública, a la ciencia, a cualquier forma de conocimiento que no sea estrictamente instrumental. El patrón es claro: deslegitimar toda instancia que pueda producir verdad verificable. Ese es el rasgo común entre el deterioro cognitivo y la conducta criminal. En ambos casos, la realidad se vuelve intolerable.

Pero incluso si aceptáramos una de estas hipótesis como dominante, el resultado en el plano internacional es el mismo. Venezuela no fue debilitada. Fue fortalecida. Y esto es lo que vuelve el episodio verdaderamente interesante desde el punto de vista histórico.

El chavismo —o, más precisamente, el bloque militar-político que gobierna Venezuela— entendió de inmediato lo que estaba ocurriendo. Un enemigo externo, torpe y deslegitimado, es un regalo. La captura de Maduro, lejos de producir el colapso del régimen, permitió una rápida recomposición del poder. La juramentación acelerada de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la represión inmediata de la oposición interna y la escenificación diplomática con Rusia, Irán y Cuba consolidaron una narrativa de resistencia nacional frente a la agresión imperial. El viejo manual funcionó una vez más: nada une tanto como un ataque externo.

Desde este punto de vista, la operación estadounidense no fue una presión, sino una trampa en la que cayó por completo. Venezuela no fue aislada; fue reinsertada en un bloque geopolítico alternativo con mayor cohesión que antes. Rusia ganó una ficha clave en el hemisferio occidental sin disparar un solo tiro. China observó atentamente cómo Estados Unidos legitimaba, con sus actos, la lógica de la apropiación de recursos ajenos. Irán y Cuba reforzaron su rol simbólico. El supuesto golpe quirúrgico terminó siendo una operación de fortalecimiento del adversario.

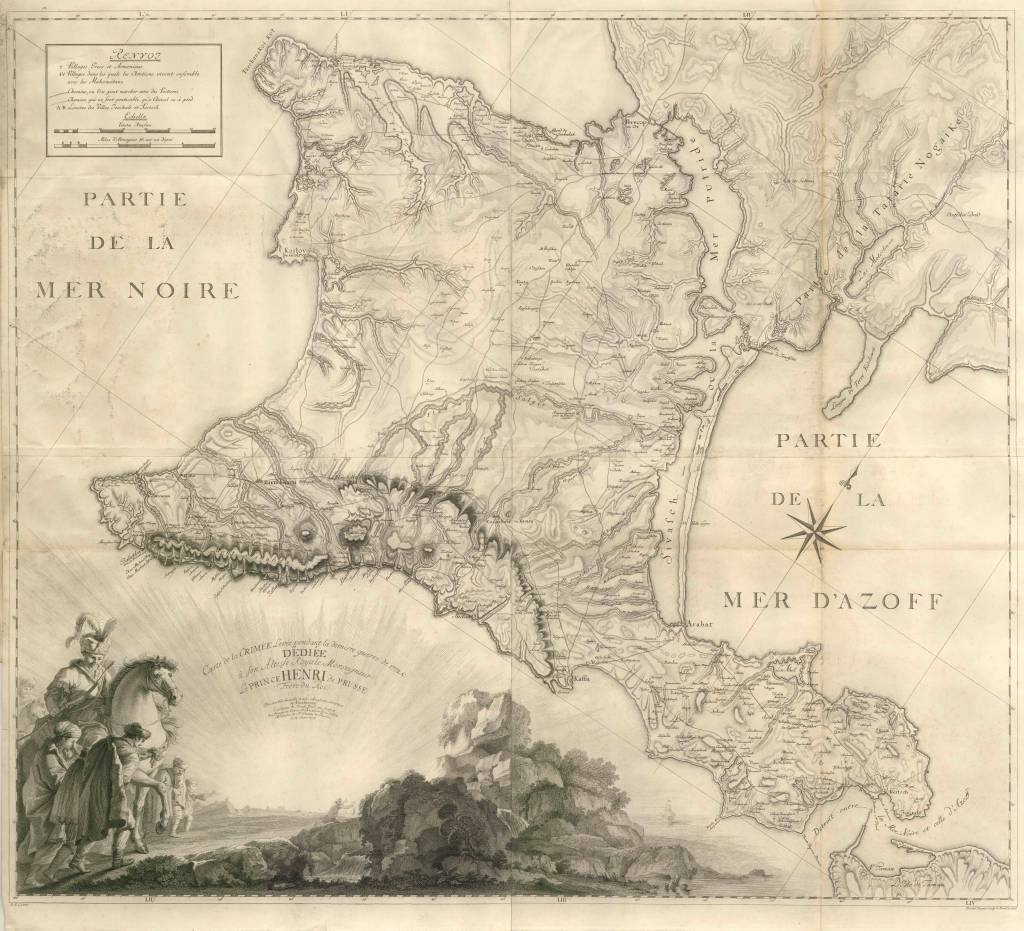

Aquí el vínculo con Rusia es central. Para Moscú, el desmembramiento del orden post–Segunda Guerra Mundial es una prioridad estratégica. La normalización de la idea de que las grandes potencias pueden tomar lo que quieren no solo justifica Crimea, sino que allana el camino para cualquier futura anexión. Si Estados Unidos actúa como potencia extractiva sin normas, ¿con qué autoridad puede oponerse a que otros hagan lo mismo? La lógica de Putin no es expansiva por nostalgia imperial, sino defensiva-revisionista: destruir el sistema que limita su accionar.

C’hina, por su parte, juega a otra escala temporal. Su interés no es territorial en el sentido clásico, sino tecnológico. Taiwán no es valiosa como tierra, sino como nodo central de la producción de semiconductores, es decir, del corazón mismo del siglo XXI y del siglo XXII. Si Estados Unidos, obsesionado con el petróleo —la tecnología del siglo XIX y XX—, habilita un mundo en el que la fuerza decide la apropiación de recursos, entonces China recibe luz verde para capturar el futuro mientras Washington se aferra al pasado.

Este es el punto más devastador del error Trump-Miller. No solo debilitan a Estados Unidos hoy; hipotecan su posición histórica. Abandonar el orden basado en reglas no es volver a un mundo más simple, sino a un mundo más violento, más inestable y, ahora, nuclearizado. Es el retorno a la lógica que produjo las dos guerras mundiales, pero con armas infinitamente más destructivas y con cadenas de suministro globales infinitamente más frágiles.

La figura de Stephen Miller es clave para entender este deslizamiento. Miller no piensa en términos de sistema, sino de poder bruto. Su imaginario es el de un Estado que extrae, deporta, controla y castiga. No hay en su discurso noción de soft power, de comercio, de intercambio cultural, de disuasión a través de la legitimidad. Todo es fuerza, todo es imposición. En ese sentido, Miller no es un estratega imperial, sino un nihilista institucional. Y ese nihilismo encuentra en Trump —por deterioro cognitivo o por desesperación personal— un vehículo perfecto.

El resultado es una política exterior que no solo fracasa en sus propios términos, sino que produce exactamente lo contrario de lo que dice buscar. Venezuela se fortalece. Rusia gana. China observa y aprende. Estados Unidos se aísla. El capital se retrae. Los aliados desconfían. El sistema se resquebraja.

Queda, entonces, la pregunta final, que ya no es solo geopolítica, sino moral e histórica. ¿Qué hace una sociedad cuando el conductor ya no puede —o no quiere— ver el camino? La metáfora del abuelo que atropella peatones no es exagerada; es precisa. La responsabilidad no desaparece porque haya deterioro. Se desplaza. Y en este punto, el Partido Republicano no puede fingir ignorancia. Cada silencio, cada justificación, cada acompañamiento tácito, lo convierte en cómplice.

Hablar de Venezuela no es hablar de un país lejano. Es hablar del colapso de un orden que, con todas sus contradicciones, sacó a más de mil millones de personas de la pobreza, redujo guerras entre grandes potencias y permitió un grado de prosperidad sin precedentes. Renunciar a eso no es “America First”. Es América sola, asustada, empobrecida y encerrada en su propio pasado.

La historia es implacable con quienes confunden fuerza con inteligencia. Y esta vez, las consecuencias no serán locales. Serán globales.

The Venezuela Error: Cognitive Deterioration, Ideological Capture, and the Perfect Trap Set by Chavismo in the Collapse of the Post–World War II Order

There are historical moments in which mistakes are not simply mistakes, but symptoms. Not tactical failures, but visible manifestations of a deeper incapacity to understand the system within which one is acting. What has occurred with Venezuela under the presidency of Donald Trump cannot be read as a failed negotiation, nor even as an aggressively miscalculated foreign policy. It is something more disturbing: the convergence of an evident deterioration of presidential judgment, an ideologically radicalized project unmoored from strategic reality, and an extraordinarily intelligent use of that error by the chavista–military bloc, with clear benefits for Russia and China in the broader disintegration of the international order established after 1945.

Nothing we are witnessing makes sense when analyzed through the classical parameters of U.S. foreign policy. It makes no sense economically, militarily, diplomatically, or from the standpoint of capital—where the material truth of any imperial project ultimately reveals itself. Oil companies, the very actors supposedly meant to benefit from a forced Venezuelan “opening,” have made it clear that they have no interest in investing. This is not an ideological stance; it is a matter of reality: decades-long infrastructural decay, total legal uncertainty, extreme political risk, and questionable profitability even under optimistic scenarios. Venezuelan oil is heavy crude, expensive to extract and refine. To imagine that capital would voluntarily commit hundreds of billions of dollars to such an environment is not cynicism; it is fantasy.

That single fact, now confirmed by the companies themselves, completely dismantles the narrative of “pressure as negotiation.” If capital is unwilling to enter, there is no prize. And if there is no prize, what remains is not strategy, but gesture. A brutal, clumsy, noisy gesture that can only be understood as the product of a profoundly impaired decision-making process.

Here emerges the first hypothesis, which is not psychiatric in the clinical sense but cognitive and political: the President of the United States displays an increasing inability to process systemic consequences. This is no longer a matter of isolated outbursts or incendiary rhetoric—those have always been present—but of a sequence of decisions that contradict even the basic interests of the power he claims to embody. Disorganization, extreme personalization of geopolitical conflict, an inability to distinguish symbolic force from strategic effectiveness, and a drift toward magical thinking (“if I say it, it happens”) together form a pattern of functional deterioration that ideology alone can no longer explain.

Nothing Trump is doing in this arena strengthens the United States. On the contrary, it exposes its weaknesses, alienates historical allies, disorients its own state apparatus, and creates opportunities for its adversaries. When a president announces at a press conference that the United States will “run Venezuela,” and that statement surprises his own Secretary of State, the problem is not merely political. It is cognitive-institutional. It signals a rupture of the minimal coherence required for effective governance.

The second hypothesis is even more serious, and it does not exclude the first. If we are not witnessing significant cognitive deterioration, then we are confronting something else: a forward flight driven by the need to decompress an internally catastrophic front. In this context, the shadow of the so-called Epstein files is not incidental. If what those files contain directly implicates Trump in serious criminal conduct, then the logic changes entirely. The destruction of international norms, the abandonment of alliances, the erosion of treaties and institutions would not be simple errors, but defensive maneuvers born of desperation. In a world without rules, a president may hope to avoid accountability. In a world without order, international courts lose force, jurisdictions blur, travel becomes risky, and confinement within national borders turns into a form of self-protection.

It is no coincidence that alongside these external operations we see a systematic assault on internal legality, the judiciary, oversight mechanisms, public health, science, and any form of knowledge not strictly instrumental. The pattern is unmistakable: the delegitimization of every institution capable of producing verifiable truth. This is the common denominator of both cognitive collapse and criminal conduct. In both cases, reality becomes intolerable.

Yet even if we accept one of these hypotheses as dominant, the international outcome is the same. Venezuela was not weakened. It was strengthened. And this is what makes the episode historically compelling.

Chavismo—or more precisely, the military-political bloc governing Venezuela—immediately grasped what was unfolding. A clumsy, delegitimized external enemy is a gift. The capture of Maduro did not trigger regime collapse; it enabled rapid consolidation of power. The accelerated swearing-in of his vice president, Delcy Rodríguez, the swift repression of domestic opposition, and the carefully staged diplomatic embrace of Russia, Iran, and Cuba all reinforced a narrative of national resistance against imperial aggression. The old manual worked once again: nothing unifies like an external attack.

From this perspective, the U.S. operation functioned not as pressure but as a trap into which it fell completely. Venezuela was not isolated; it was reinserted into an alternative geopolitical bloc with greater cohesion than before. Russia gained a strategic foothold in the Western Hemisphere without firing a shot. China watched closely as the United States legitimized, through its actions, the logic of resource appropriation by force. Iran and Cuba strengthened their symbolic roles. What was framed as a surgical strike ended as an operation that fortified the adversary.

The Russian dimension is central. For Moscow, the dismantling of the post-World War II order is a strategic priority. Normalizing the idea that great powers can simply take what they want does not merely justify Crimea; it clears the path for future annexations. If the United States behaves as a norm-free extractive power, on what authority can it oppose others doing the same? Putin’s logic is not imperial nostalgia, but revisionist defense: destroy the system that constrains him.

China, by contrast, operates on a different temporal scale. Its interest is not territorial in the classical sense but technological. Taiwan is valuable not as land, but as the central node of global semiconductor production—the core infrastructure of the twenty-first and twenty-second centuries. If the United States, fixated on oil—the technology of the nineteenth and twentieth centuries—legitimizes a world where force determines resource capture, then China receives tacit approval to seize the future while Washington clings to the past.

This is the most devastating dimension of the Trump–Miller error. It does not merely weaken the United States today; it mortgages its historical position. Abandoning the rules-based order does not return the world to simplicity, but to violence, instability, and now, nuclearized competition. It is a return to the logic that produced the two world wars, with infinitely more destructive weapons and infinitely more fragile global supply chains.

The role of Stephen Miller is essential to understanding this drift. Miller does not think in systemic terms, but in terms of raw power. His imaginary state extracts, deports, controls, and punishes. There is no conception of soft power, trade, cultural exchange, or legitimacy-based deterrence. Everything is force, everything is imposition. In this sense, Miller is not an imperial strategist but an institutional nihilist. And that nihilism finds in Trump—whether through cognitive deterioration or personal desperation—the perfect vehicle.

The result is a foreign policy that not only fails on its own terms, but produces the opposite of its stated objectives. Venezuela consolidates. Russia benefits. China observes and calibrates. The United States isolates itself. Capital withdraws. Allies lose trust. The system fractures.

The final question, then, is no longer merely geopolitical, but moral and historical. What does a society do when the driver can no longer—or no longer wishes to—see the road? The metaphor of the grandfather running over pedestrians is not hyperbole; it is precise. Responsibility does not vanish with impairment. It shifts. And at this point, the Republican Party can no longer claim ignorance. Every silence, every rationalization, every tacit endorsement renders it complicit.

To speak of Venezuela is not to speak of a distant country. It is to speak of the collapse of an order that, for all its contradictions, lifted more than a billion people out of poverty, reduced wars between great powers, and enabled an unprecedented level of global prosperity. To abandon that order is not “America First.” It is America alone, frightened, impoverished, and trapped in its own past.

History is unforgiving toward those who confuse force with intelligence. And this time, the consequences will not be local. They will be global.

Deja una respuesta