The English Version at the Bottom of this Post.

Errores

Hay un error de lectura bastante extendido —y muy funcional al ruido— que consiste en interpretar cada violación legal, cada gesto autoritario y cada acto de intimidación como prueba de fortaleza política. No lo es. Históricamente, gobernar fuera de la ley no es una demostración de poder consolidado, sino una señal de pérdida de control.

Cuando una administración, como la de Donald Trump, ya no puede cumplir sus propias normas, cuando incumple leyes claras aprobadas por amplias mayorías parlamentarias y luego improvisa excusas contradictorias, no estamos ante una estrategia audaz: estamos ante un poder que sabe que el cumplimiento normal de la legalidad lo expone.

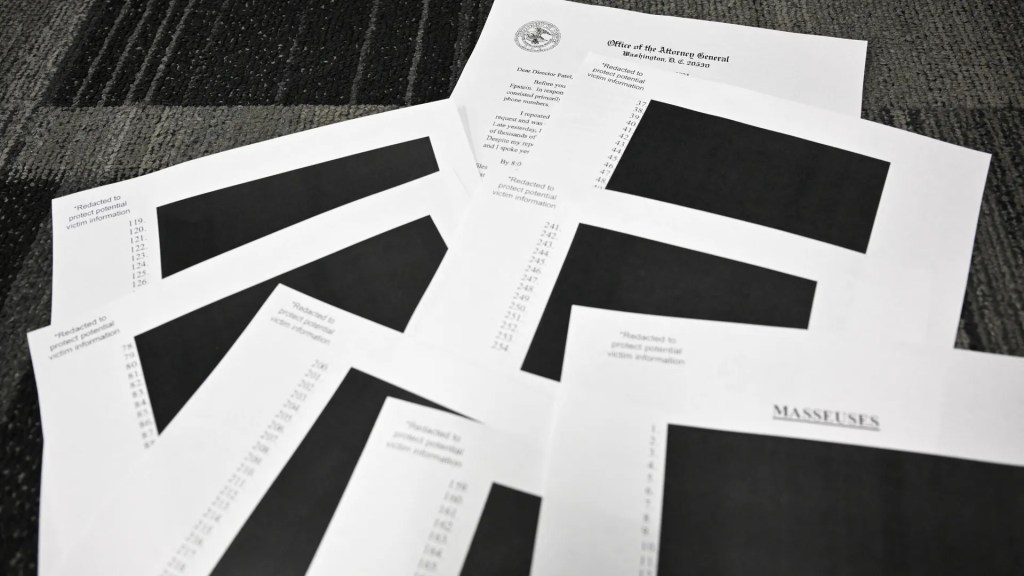

Eso es exactamente lo que muestran los llamados “Epstein files”. No por su contenido —que todavía no conocemos en su totalidad— sino por el hecho básico, verificable y jurídico de que la ley ordenó su publicación completa en un plazo preciso, y ese plazo fue ignorado. No hay herejía interpretativa posible: la obligación era clara, breve y explícita. Cuando el Estado incumple una ley diseñada precisamente para limitar su discrecionalidad, el problema no es la polémica mediática sino el quiebre del principio de legalidad.

Este patrón no es exclusivo de Estados Unidos. Hay una afinidad estructural —no ideológica, sino operativa— entre el modo de gobernar de Donald Trump y el de Javier Milei que conviene señalar con precisión: ambos convierten el incumplimiento normativo en gesto político, y luego presentan ese incumplimiento como valentía antisistema.

En ambos casos, la secuencia se repite: Se debilitan o ignoran mecanismos legales preexistentes, se gobierno por decreto o se acusa a la ley misma de ser un obstáculo.

Pero ese estilo no es el de quien tiene margen institucional suficiente. Es el de quien necesita gobernar rápido porque sabe que el tiempo institucional juega en su contra. Por eso es importante decirlo sin eufemismos: la ilegalidad no es el comienzo del autoritarismo exitoso, sino muchas veces su fase ansiosa. Cuando el poder confía en su legitimidad, publica, explica, rinde cuentas. Cuando no, posterga, ensucia, amenaza y reacciona.

Este punto es el suelo del análisis. Sin entender esto, todo lo que sigue —Epstein, ICE, la intimidación a periodistas, la violencia federal, la hiperreactividad presidencial— parece una suma caótica de excesos. Entendido esto, aparece otra cosa: una administración que gobierna a la defensiva.

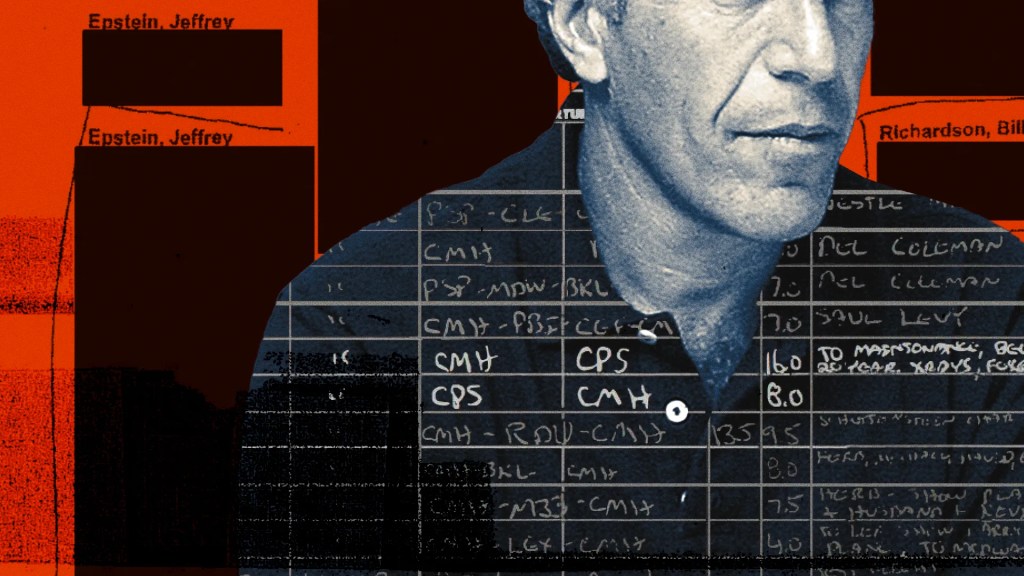

Epstein como barómetro

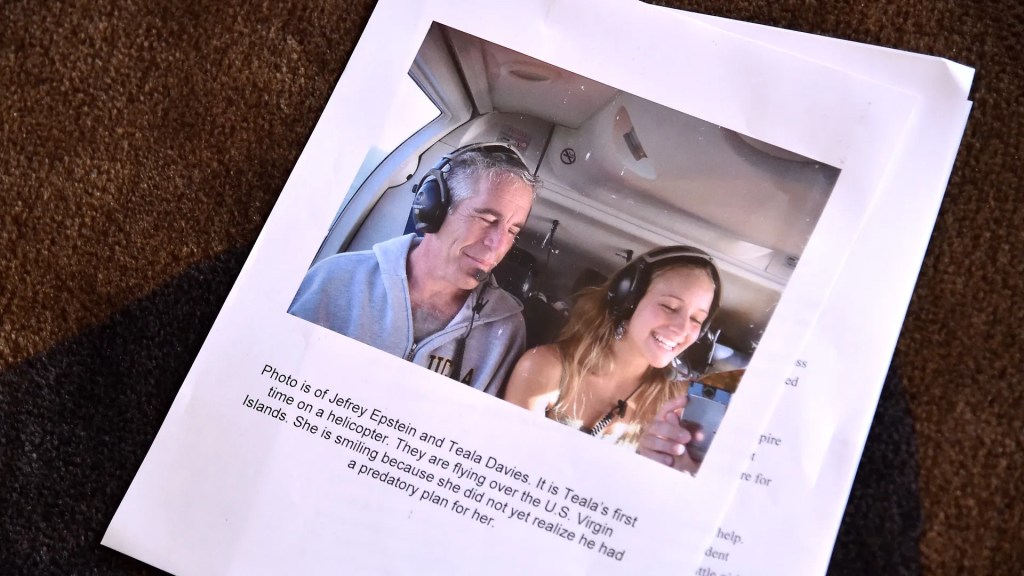

El error más funcional al caos actual es leer el caso Epstein como un escándalo más, una pieza de gossip político o una batalla tribal entre facciones. No lo es. Epstein funciona hoy como un barómetro, no como un tema en sí mismo. Lo que mide no es la moralidad de los involucrados, sino el grado de nerviosismo del poder frente a la exposición legal.

Conviene ordenar los hechos, porque acá no hay zonas grises. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley —breve, explícita y extraordinariamente clara— que obliga al Department of Justice a publicar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, con un único criterio legítimo de redacción: la protección de las víctimas. No la reputación de terceros. No la conveniencia política. No el cálculo mediático. Las víctimas, y nada más.

El plazo venció. La publicación no ocurrió. La justificación posterior fue improvisada y contradictoria. Eso es todo lo que hace falta saber para entender que el problema no es la veracidad futura de tal o cual documento, sino la reacción presente del Estado. Cuando un poder está tranquilo respecto de su exposición, cumple la ley y luego gestiona las consecuencias. Cuando no lo está, gana tiempo, ensucia el terreno y desplaza el foco.

Ahí aparece la maniobra más reconocible: inundar el espacio público con versiones dudosas, filtraciones incompletas, nombres arrojados sin contexto, hipótesis sin sustento. No para revelar, sino para desacreditar por saturación. La lógica es simple y vieja: si parte del material resulta falso o impreciso, se intentará invalidar todo el conjunto. El barro no es un efecto colateral; es la estrategia.

Por eso es importante insistir en algo incómodo pero fundamental: aunque mañana no aparezca ningún nombre nuevo, aunque nada “explosivo” se confirmara, el incumplimiento legal ya constituye un escándalo institucional mayor. El daño no sería menor. Sería distinto, pero no menor. Porque lo que quedaría probado es que el Estado eligió protegerse a sí mismo antes que obedecer la ley.

Las maniobras para arrastrar a figuras conocidas —los Clinton, viejos antagonismos reciclados, fantasmas útiles para reactivar lealtades partidarias— no buscan esclarecer nada. Buscan volver el caso inmanejable, transformarlo en una guerra cultural más, donde la pregunta por la legalidad desaparece bajo el ruido moral.

Y sin embargo, el ruido no tapa lo esencial: Si no hubiera nada verdaderamente comprometedor en esos archivos, ya estarían publicados. No parcialmente. No al uno por ciento. Completos, con las redacciones mínimas que la ley permite. Leído así, Epstein deja de ser una historia sobre perversión individual y pasa a ser otra cosa mucho más seria: un test de transparencia que el poder decidió no rendir. Y cuando un gobierno falla ese test de manera tan visible, no es porque sea fuerte, sino porque sabe que el resultado lo pondría en riesgo.

ICE y la vieja lógica del poder débil

Cuando un Estado pierde capacidad de control real, no se vuelve selectivo: se vuelve torpe. Y cuando se vuelve torpe, recurre a una de las constantes más antiguas de la historia política: castigar a quienes no pueden responder. Las operaciones de U.S. Immigration and Customs Enforcement no deben leerse como una política de seguridad sofisticada ni como una “mano dura” eficaz. Deben leerse como lo que son: una demostración sustitutiva de poder, diseñada más para producir imágenes que para resolver problemas estructurales.

Trump prometió ir “por los peores”. Criminales, redes organizadas, amenazas reales. Lo que ocurrió fue lo previsible: redadas contra mujeres, niños, familias, personas con estatus precario, e incluso ciudadanos que quedaron atrapados por error o por indiferencia operativa. No porque esos grupos representen un riesgo, sino porque son el “low-hanging fruit” del autoritarismo. Esto no es nuevo. Es un patrón histórico reconocible. Cuando los imperios no podían derrotar a los guerreros, atacaban a los ancianos, a las mujeres, a los niños. No por estrategia militar, sino por economía del miedo. Lo que vemos hoy no es conceptualmente distinto: la violencia no se dirige a donde hay resistencia, sino a donde hay vulnerabilidad.

La reacción pública es clave. Durante un tiempo, muchos estadounidenses aceptaron las redadas bajo la ilusión de que “no eran para ellos”. Ese consenso empieza a romperse cuando la violencia deja de ser abstracta y se vuelve visible: civiles heridos, familias atrapadas, niños afectados por gas lacrimógeno, personas que “no estaban en el menú de lo punible”. Ahí ocurre el desplazamiento político real. Porque cuando la violencia estatal se vuelve indiscriminada, deja de ser una política migratoria y pasa a ser una amenaza a los derechos civiles en general. Y eso, históricamente, activa resistencias mucho más amplias que cualquier debate sobre fronteras. Además, hay un dato operativo que rara vez se dice con claridad: no hay capacidad material suficiente para sostener estas operaciones a gran escala. Agentes trasladados de otras áreas, reclutamiento forzado, relajación de estándares, despliegues móviles que van de ciudad en ciudad. Eso no es control territorial; es teatro itinerante de intimidación.

Por eso las redadas no se concentran en las megaciudades de forma sostenida. No porque falte voluntad, sino porque falta músculo. El poder que no puede ocupar de manera estable recurre al golpe episódico, al shock visual, a la incursión breve que deja daño pero no control. Leído así, ICE no es el signo de un Estado fuerte. Es el síntoma de uno que necesita violencia visible para compensar su fragilidad estructural. Y ese tipo de violencia, lejos de consolidar autoridad, suele acelerar el desgaste del consenso que todavía la sostiene.

Gobernadores, federalismo estadounidense

Una de las lecturas más superficiales —y más ruidosas— de este momento consiste en acusar a ciertos gobernadores de “debilidad” por no responder con fuerza simétrica a la presión federal. Esa lectura confunde gesto con responsabilidad, y pasa por alto una verdad elemental del sistema estadounidense: el federalismo no es un escenario para el lucimiento político, sino un mecanismo de contención del daño.

El caso de Tim Walz es ilustrativo. Frente a las operaciones federales y a la creciente tensión en Minnesota, Walz fue explícito en algo que incomodó tanto a la derecha como a sectores de la izquierda más performativa: no dar excusas al gobierno federal para escalar la violencia. No porque carezca de autoridad, sino porque entiende cuál es su función primaria: proteger a la población de su estado, no entrar en una coreografía de confrontación que otros están buscando. Hay que decirlo sin ambigüedades: cuando un gobernador despliega fuerzas estatales en un contexto de alta fricción federal, los primeros cuerpos que caen no son los de Washington, sino los de su propia gente. Eso no es cobardía; es cálculo institucional responsable. Los gobernadores no gobiernan símbolos: gobiernan hospitales, escuelas, rutas, barrios, personas concretas. Este punto suele perderse porque el gobierno federal intenta convertir la prudencia en debilidad. La lógica es conocida: presionar, provocar, forzar una reacción y luego usar esa reacción como justificación para una escalada mayor. En otras palabras, fabricar el conflicto que permita invocar poderes excepcionales. La tentación de responder “con firmeza” es comprensible, pero estratégicamente ingenua.

Además, hay un dato político clave: el gobierno federal no ha sido particularmente exitoso cuando confronta directamente con grandes centros urbanos o con autoridades estatales cohesionadas. Los choques abiertos en ciudades como Los Ángeles o Chicago mostraron los límites operativos y legales de esa estrategia. El desplazamiento hacia ciudades medianas no indica audacia; indica búsqueda de escenarios más manejables, donde el costo político parezca menor y la resistencia, fragmentada. El federalismo, en este contexto, está cumpliendo su función original: absorber presión y evitar que un conflicto político se transforme en un conflicto civil abierto. Los gobernadores que “retroceden” no están cediendo soberanía; están negándose a jugar un juego diseñado para producir víctimas locales y beneficios simbólicos federales.

Esto no significa que el riesgo no exista. Significa algo más sobrio y más inquietante: el límite al desborde no viene hoy del centro, sino de la periferia institucional. De estados que, con mayor o menor visibilidad, están diciendo lo mismo: no vamos a convertir a nuestra población en carne de cañón para una estrategia federal desesperada.

El quiebre: cuando el poder pierde la distancia

Hay un momento, reconocible para cualquier historiador del poder, en el que la autoridad deja de administrar símbolos y empieza a ser administrada por ellos. Ese momento no se detecta en decretos ni en comunicados oficiales, sino en gestos: reacciones desmedidas, persecuciones torpes, estallidos públicos. Eso es lo que estamos viendo ahora. Un presidente que no puede ignorar a un heckler aislado, que responde con insultos explícitos en un espacio de trabajo lleno de testigos, ya no controla la escena. La distancia simbólica del cargo —esa separación mínima entre la institución y el individuo que la ocupa— se rompe. Y cuando se rompe, el poder deja de parecer inevitable y empieza a parecer frágil.

La historia estadounidense ofrece un antecedente incómodo pero pertinente: Andrew Johnson en 1866. Durante su “swing around the circle”, enfrentado a críticas y protestas, Johnson dejó de gobernar y empezó a discutir con la multitud, a justificarse, a compararse incluso con figuras mesiánicas. El efecto no fue movilizar apoyos, sino alarmar incluso a sus propios aliados. Nunca se recuperó políticamente de ese quiebre. Ese patrón vuelve a aparecer cuando el poder ya no confía en su propia estabilidad. Por eso no sorprende que, en paralelo a los estallidos públicos, aparezca la persecución a periodistas, el intento de identificar filtraciones internas, la obsesión por tapar agujeros. Un gobierno que allana a una reportera para descubrir fuentes no está demostrando control: está confesando que no puede controlar a su propia administración.

A esto se suma un dato aún más inquietante: la externalización preventiva de recursos. La historia comparada de los regímenes en crisis es clara en este punto. Cuando quienes gobiernan empiezan a actuar como si su permanencia fuera incierta —moviendo dinero, declarando emergencias sucesivas, concentrando facultades sin justificación sólida— no están planificando el futuro del Estado, sino asegurándose contra su propia caída.

Nada de esto garantiza un desenlace virtuoso. Sería ingenuo decirlo. Pero sí permite una lectura más precisa del momento: no estamos ante un poder que avanza con paso firme hacia una nueva normalidad autoritaria, sino ante uno que reacciona, improvisa y sobreactúa porque percibe límites cada vez más claros a su capacidad de imponerlos. Por eso conviene cerrar donde empezamos: el ruido no es fuerza. La violencia no es estabilidad. La ilegalidad no es confianza.

A Non-Hysterical Reading of a Hysterical Moment: Epstein, ICE, and federal violence not as strength, but as governing on the defensive

There is a widespread and deeply misleading way of reading the current political moment: interpreting every legal violation, every authoritarian gesture, every act of intimidation as evidence of consolidated power. It is not. Historically, governing outside the law is not a sign of strength, but a symptom of loss of control. When an administration can no longer comply with its own legal framework—when it ignores clear laws passed by overwhelming legislative majorities and then improvises contradictory justifications—we are not witnessing bold leadership. We are witnessing a power that knows legality itself has become a liability.

This is precisely what the so-called Epstein files reveal. Not because of what we may eventually learn from their content, but because of a simple, verifiable legal fact: a law required their full release by a fixed deadline, and that deadline was ignored. The obligation was brief, explicit, and unambiguous. When the state violates a law designed specifically to limit its discretion, the issue is not scandal or gossip—it is a breach of the rule of law. This pattern is not unique to the United States. There is a structural—rather than ideological—affinity between Donald Trump’s mode of governance and that of Javier Milei in Argentina. In both cases, legal noncompliance is staged as political virtue, and then reframed as courage against a corrupt system.

The sequence is familiar: First, existing legal mechanisms are weakened or bypassed. Second, governance shifts to decrees, emergencies, and forced interpretations. Third, the law itself is recast as an enemy—“the deep state,” “the caste,” or some internal obstruction. But this style is not characteristic of secure power. It is characteristic of power that needs speed because institutional time no longer works in its favor.

This matters because it reframes everything that follows. Without this baseline, Epstein, ICE, press intimidation, and federal violence appear as disconnected excesses. Seen clearly, they reveal something else entirely: an administration governing from a defensive position. The Epstein case, in particular, should not be read as a scandal but as a barometer. It measures not morality, but institutional anxiety. The law requiring disclosure allowed redactions for one reason only: protection of victims. Not reputations. Not political convenience. The deadline passed. The files were not released. What followed was not transparency, but delay, fragmentation, and noise. This is the oldest maneuver in the book: flood the public sphere with partial releases, dubious leaks, unverified names. Not to reveal, but to discredit the very idea of disclosure. If some material later proves inaccurate, the entire body can be dismissed. The mud is not collateral damage—it is the strategy. Even if no new explosive revelations ever emerge, the damage is already done. A state that chooses self-protection over legal compliance has failed a basic democratic test. And the most telling fact remains painfully simple: if there were nothing truly compromising in those files, they would already be public.

The same defensive logic governs the federal immigration crackdown. ICE operations are not evidence of decisive state capacity; they are substitute performances of authority. Trump promised to target the “worst of the worst.” What materialized was predictable: raids against women, children, families, precarious residents—and even citizens caught by indifference or error. Not because these groups pose the greatest threat, but because they are the least able to resist. This is not new. When states lack real control, they do not become precise; they become brutal and lazy. Historically, power unable to defeat warriors has always turned on elders, women, and children. What we are witnessing now is the modern bureaucratic version of that logic. For a time, much of the public accepted these actions under the illusion that “they are not about us.” That illusion is cracking as violence becomes indiscriminate: civilians injured, children exposed to tear gas, families caught in crossfire. At that point, immigration enforcement stops being a policy debate and becomes a civil rights crisis.

Crucially, the spectacle masks a material weakness. There is no stable capacity to sustain large-scale federal occupation. Agents are redeployed from unrelated units, recruitment standards are lowered, operations move from city to city. This is not territorial control—it is itinerant intimidation. When a state cannot hold space, it performs shock. This is why the role of governors matters. Accusations of weakness miss the point entirely. Federalism is not about symbolic toughness; it is about damage containment. Governors who refuse to escalate are not surrendering authority—they are refusing to turn their populations into collateral damage in a federal strategy designed to provoke confrontation.Calling in state forces under conditions of federal overreach does not protect residents; it exposes them. Prudence here is not cowardice—it is institutional responsibility. The limits on federal escalation are increasingly coming not from Washington, but from the periphery of the system itself.

All of this converges in a final, revealing dimension: the collapse of symbolic distance. Power is not only exercised; it is staged. When a president cannot ignore a lone heckler, responds with obscene gestures in public, lashes out visibly and impulsively, the office loses its insulation. Authority ceases to appear inevitable and begins to look fragile. History offers a clear parallel. In 1866, Andrew Johnson’s public breakdown during his speaking tour permanently damaged his presidency. Even supporters recognized it as a moment of loss. The same pattern appears whenever leaders stop managing symbols and start being managed by them.

Press intimidation, obsession with leaks, attempts to identify internal dissent—these are not signs of discipline. They are confessions of internal disintegration. Add to this the stockpiling or externalization of resources, the multiplication of emergency declarations, and the picture becomes unmistakable: these are not actions of confidence, but of contingency planning. None of this guarantees a positive outcome. That would be naïve. But it does allow for a clearer reading of the present. We are not witnessing the smooth advance of a new authoritarian normal. We are witnessing overreaction, improvisation, and excess born of fear—fear of exposure, fear of legal consequence, fear of losing control.

And that is the point worth holding onto: noise is not power, violence is not stability, and illegality is not confidence. Very often, they are simply the sound a political order makes when it knows it can no longer govern from certainty, only from panic.

Dr. Rodrigo Cañete. All Rights Reserved. 2025/2026

Deja una respuesta