Me pasé media vida tratando de ser parte de algo.

De un país, de una lengua, de dos universidades super prestigiosas. Tratando de tener una conversación bajo la promesa de un mundo tolerante, multicultural, en el que el fin de la historia de las colonizaciones —si bien no estaba del todo acabado— al menos garantizaba, bajo el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, ciertos derechos de soberanía y autonomía individual. Le pusieron, creo, como nombre… Derechos Humanos.

En el Reino Unido, pedí ayuda durante una crisis y terminé desaparecido legalmente. Así entendí qué tan descartable soy para este sistema.

Tweet

Pero cuando el primero de enero del 2024 fui detenido y, en términos legales, ‘desaparecido’ y ‘secuestrado’ en mi país de adopción, el Reino Unido, en el contexto de una crisis psiquiátrica —que, porque algo me protege desde otra dimensión, advertí al 999 durante la semana previa—, entendí que esa “parte” a la que quería pertenecer no era más que una ficción. Durante una siesta, entró gente a mi casa para insertar una droga que, combinada con lo que posiblemente me podría haber estado suministrando una ex amiga (con acceso total a mi situación financiera y personal, y una obsesión malsana con el dinero), disparó una psicosis que me llevó a su casa y luego al único hospital público del área en East Sussex.

El Reino Unido no me protegió. Me medicaron, me golpearon y me acusaron sin pruebas mientras el consulado argentino no decía nada.

Tweet

Desde allí: proliferación de fármacos, ausencia de una defensa legal eficaz, y una tardanza de más de un año del consulado argentino en proveerme una lista de abogados de confianza —algo que no pensé que sería tan vital, hasta que lo fue—. Ni la policía ni esa ex amiga notificaron al consulado, lo que viola la Convención de Viena. No se garantizó una mínima comprensión de mi situación clínica. Todo esto se agravó con un sistema legal que se aprovechó de mi estado de estrés postraumático —que dura hasta hoy— para reproducir, en mi nombre, la narrativa de la fiscalía. Sin defensa adecuada, lo que viví fue la imposición de una verdad ajena construida sobre la exclusión legal, médica, y muy posiblemente xenófoba y racista.

El sistema británico convirtió mi psicosis en delito y mi extranjería en amenaza. No fue un error: fue un diseño estructural.

Tweet

Lo que siguió fue una cadena de irregularidades: desaparición de pruebas clave, acusaciones sin fundamento clínico, informes manipulados, negligencia médica, ausencia de peritajes toxicológicos —a pesar de mis pedidos documentados, amparados por la ley de Habeas Data—. Mi defensa legal, sabiendo que la extensión del proceso deterioraba mi salud mental y mi capacidad financiera, lejos de representarme, pareció alinearse con un silencio institucional que lo protegía todo, menos a mí.

Mientras mi cuerpo era violentado por seguridad hospitalaria británica, la justicia construía una narrativa homofóbica en mi contra.

Tweet

Estoy escribiendo una novela basada en esta experiencia. Pero no como historia de terror, sino como análisis de la desidia y corrupción sistemática. Y, sobre todo, de algo que me fascinó al vivirlo en carne propia: primero con esa ex amiga, luego con ciertas situaciones racistas que hoy viven muchos argentinos en el exterior, y finalmente al descubrir —esperemos que a tiempo— los desmanejos de mi abogado. Mientras me calmaba, las pruebas desaparecían y se armaba una historia homofóbica, moralista y victoriana que intentaba construir la figura de un ‘degenerado sexual’. Esa figura, con raíces en la jurisprudencia decimonónica, reaparece aquí para reactivar el castigo. Este es el primero de una serie de posts donde quiero pensar críticamente cómo las instituciones se protegen entre sí, cómo el costo emocional y económico recae siempre en quien ocupa el lugar de extranjero, y cómo la suma de errores procesales —cumulative procedural issues— no es un accidente, sino una forma estructural de violencia.

Mientras mi cuerpo era violentado por seguridad hospitalaria británica, la justicia construía una narrativa homofóbica en mi contra.

Tweet

El proyecto nacional ya no es solución

El Senegalés Leopold Sédar Senghor y el originario de las islas Martinique, Aimé Césaire lo entendieron mucho antes que nosotros: el proyecto nacional no es una solución, sino la continuidad de la colonia por otros medios. Lo que aparenta ser autonomía —bandera, himno, pasaporte, embajada— no es más que gestión local de un orden global que permanece intacto. En mi caso, ni el país del que soy originario me protegió, ni el país que me adoptó me integró. Ambos estados, por acción o por omisión, habilitaron un escenario en el que fui legal y médicamente desarmado. Mi decisión de retrasar mi ciudadanía británica tenía que ver con que tras Brexit no hay doble ciudadanía por lo que prefería permanecer como Argentino lugar que me sacó y me dió pero con el que, por alguna razón que el otro día discutimos durante horas en una entrevista de la Revista Bache, prefiero establecer un diálogo, si bien no con los argentinos del presente por lo menos con aquellos que en el presente o en el futuro estén dispuestos a insertarse en el tipo de registro y frecuencia que un verdadero debate cultural sobre estos temas amerita ¿Cómo sostener, entonces, una idea de nación si esa nación se construye sobre la exclusión sistemática de la extranjería aunque tenga papeles? ¿Cómo sostener un proyecto nacional ya sea británico, europeo o argentino si esa nación se construye sobre la exclusión sistemática de aquellos cuerpos que no encajan?¿Y si esos cuerpos somos nosotros los que no podemos producir una identidad estable ni siquiera cuando tratamos de encajar?

El Reino Unido no es imperio hace décadas, pero todavía necesita enemigos. Y cuando no los encuentra afuera, los inventa adentro.

Tweet

Quién tiene la autoridad de ponerle nombre a las cosas?

La relación entre “proyecto nacional” y “protección imperial”, al menos a nivel de discurso, es tan antigua como funcional. Me viene a la mente el caso de los Elgin Marbles, secuestrados de Atenas y todavía hoy retenidos por el British Museum bajo el argumento de que “en Grecia no estarían seguros”. El mismo Reino Unido que proclama multiculturalismo, respeto y defensa de los derechos humanos mantiene cautivas no solo piezas de mármol sino estructuras enteras que le son ajenas y cuya propiedad fue justificada por una adquisición cuyo precio y términos ocurrió a punta de pistola. El British Museum justifica esta hipocresía a través de entramados jurídicos opacos, como ese Board of Trustees que no es responsable frente a ningún criterio democrático, ni a Grecia, ni a sus propios ciudadanos. Así funciona la “protección” en los imperios decadentes: te expropian para supuestamente cuidarte, y te degradan para justificar esa expropiación. Lo mismo me ocurrió a mí. Me arrebataron la agencia sobre mi propia relación con la institución que me debía proteger (el hospital), sobre el relato sobre mi persona y sobre mi cuerpo con el argumento de que había algo en mi que no encajaba con el modo de sumisión frente a la hegemonía. Lo que realmente está en juego en mi caso y en la discusión geopolítica que quiero plantear es quién tiene derecho a narrar mi historia o, mejor dicho, quien lleva adelante los procesos de denominación de las cosas.

El silencio del Reino Unido frente a mi situación fue su forma de nombrarme sin escucharme: extranjero, culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Tweet

Esta extranjería basal —la del VIH— se convirtió en instrumento de violencia institucional. Pero hay otro nivel: la extranjería geopolítica. Porque el Reino Unido, aunque sigue hablando el lenguaje del imperio, ya no lo es. Perdió su lugar como potencia global hace décadas, y quizás el momento más claro de ese derrumbe fue la toma del Canal de Suez por Nasser en 1956. Desde entonces, el Reino Unido ha vivido en una farsa sostenida por la nostalgia y por una diplomacia que intenta ocultar su declive estructural. Hoy, frente a la amenaza rusa —una Rusia con más del doble de ojivas nucleares y una capacidad de despliegue estratégico real—, el Reino Unido se agita, pero no puede actuar. Tiene submarinos nucleares, tiene armas tácticas, tiene aviones modernos, pero no tiene autonomía. Su poder es simbólico, derivado, delegado por alianzas con EE.UU. y la OTAN. No puede sostener una política exterior independiente porque su economía tampoco lo permite: su endeudamiento lo transforma en un actor subordinado, reactivo, atrapado en su propia inercia.

No soy víctima ni perpetrador. Soy un extranjero en el Reino Unido que sobrevivió a su maquinaria de exclusión médica y legal.

Tweet

Un Reino Unido que proyecta su propia crisis de auto-disolución.

Y como no puede proyectar fuerza hacia afuera, la proyecta hacia adentro. No puede ganar guerras, pero puede inventar enemigos internos. Ahí entra el extranjero. Ahí entro yo. No como amenaza real, sino como excusa estructural. El migrante, el seropositivo, el psiquiatrizado , el raro: cuerpos a gestionar. El Estado se vuelve experto en administración de vidas que no reconoce como propias, en nombrarte sin escucharte, en medicalizar sin curarte, en procesarte sin defenderte.

El Reino Unido, impotente frente al mundo, produce control sobre quienes están dentro. Y en ese sentido, mi extranjería es útil: permite al sistema judicial, al sistema médico, a la burocracia de la “tolerancia multicultural”, proyectar su propia crisis sobre un cuerpo que no puede responder, que no tiene los medios, que está aislado. Porque si yo soy el problema, ellos pueden seguir creyendo que tienen la solución.

Para Senghor y Césaire, el problema no es que los derechos humanos sean un ideal no alcanzado, sino que operan como una pantalla para nuevas formas de dominación. La república de los derechos, la nación como cuerpo jurídico, no garantiza inclusión: al contrario, codifica lo que no cabe, lo que no se puede traducir ni procesar dentro de sus márgenes. El extranjero, el loco, el quebrado. Ya en la Alemania de posguerra, Hannah Arendt advertía que “la humanidad de una persona depende de su identidad nacional”, y que los derechos humanos sólo podían ser reconocidos dentro del marco del Estado nacional. Es decir: si no tenés un Estado que te respalde, tampoco tenés derechos. Pero ese diagnóstico, que en su momento iluminaba la fragilidad del concepto, hoy se volvió parte del problema. Porque la respuesta contemporánea no es construir soberanías más fuertes para garantizar derechos, sino dejar caer el concepto mismo.

Los Derechos Humanos como coartada neo-colonial

Los derechos humanos ya no están siquiera en la agenda de los Estados cuya diplomacia debería protegerlos. El principio que justificaba su existencia —la garantía mínima frente al horror— fue reemplazado por lógicas de seguridad, mercado, y gestión. Y entonces aparece una paradoja brutal: si el Estado nacional no protege, y si su inacción habilita intervenciones externas, los derechos humanos se convierten no en una trinchera contra la barbarie, sino en su coartada. En nombre de los derechos, se invade, se medicaliza, se criminaliza. Se elimina la singularidad en nombre de una humanidad abstracta, que solo algunos pueden representar.

Aparece una paradoja brutal: si el Estado nacional no protege, y si su inacción habilita intervenciones externas, los derechos humanos se convierten no en una trinchera contra la barbarie, sino en su coartada.

Tweet

Lo irónico del caso es que ser extranjero no es una condición legal, sino una posición subjetiva producida desde afuera: el hospital que no lee la historia clínica sino que hace un diagnóstico en charla entre una enfermera y un disociado que hablaba castellano y por eso la enfermera era mexicana, el abogado que no escucha, que infantiliza, que cuando habla por teléfono parece estar puesto y hace que todo sea tan rápido que me obliga a recurrir a Sor Juana Ines de la Cruz y su manejo de la debilidad para desde la posición de víctima imponer mi posición: quiero todo por escrito porque el texto hace que en la oralidad no se de la razón al local y más blanco. Una policía que no solo permite que desaparezcan las pruebas sino que sistémicamente coordina con otros el encubrimiento de la institución comprometida por mala praxis y negligencia, para protegerla y mi propio abogado tras recibir miles de libras, se suma a la paliza. Una paliza estructural que encubre la paliza física que recibí ese día en manos de los guardias del hospital y que no pudieron matarme porque, después de todo, tengo una herencia guaraní: cuerpo de boxeador ágil que incluso disociado se mueve más rápido de reflejos que los viejos colonizadores. Además, la maravilla del guaraní es que aprende del conquistador y lo supera como bien lo demostró Ticio Escobar en el Museo del Barro o se puede ver en las Misiones Jesuíticas. En síntesis, ser extranjero no es carecer de un pasaporte sino ser leído como intraducible, como ruido.

Una policía que no solo permite que desaparezcan pruebas sino que coordina con otros el encumbramiento de la institución comprometida por mala praxis y negligencia, y hasta mi propio abogado tras recibir miles de libras, se suma a la paliza

Tweet

Víctima, yo? Nah. Perpetrador, tampoco.

Yo no me veo como una víctima, aunque en este caso lo sea. Lo que el sistema hace es transformar a la víctima en perpetradora para encubrir su propia violencia. El objetivo: tapar la mala praxis del hospital y desviar la atención de una golpiza. Todo comienza con un empujón: el de un hombre sedado, herido, desorientado, que intenta reingresar al hospital después de haber sido abandonado a kilómetros de su casa, de noche, sin transporte, bajo lluvia torrencial, con temperaturas gélidas, sin celular ni dinero. Ese empujón me arrastra, casi sin conciencia, a 400 metros del hospital, hacia un área boscosa. Y es allí donde, según la acusación, toqué el bulto de uno de los guardias. Pero a esa distancia del hospital, ese guardia ya no es personal médico, y yo —un hombre en estado de psicosis inducida, sin voluntad ni conciencia clara— no tenía capacidad de consentir ni de actuar con intención.

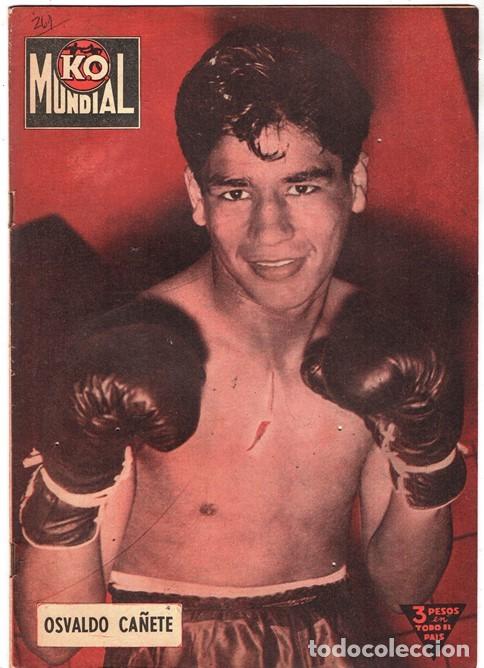

El cuerpo argentino híbrido que pelea mejor porque fragmenta el tiempo

Leer la acusación es leer el closet: un documento redactado con un lenguaje florido, cargado de homoerotismo reprimido, casi doloroso. Se trata de un patovica, parte de un grupo de seguridad, obligado a performar masculinidad frente a sus compañeros. Tal vez esta fue para ellos una oportunidad de escenificar una mezcla de castigo, sadismo y deseo. Pero algo en esa escena se rompió: quizás un gesto mío, una risa fuera de lugar, una palabra en otro idioma, un reflejo incontrolable descolocó el guion de dominación. Recuerdo una cámara. Recuerdo estar en el piso, como George Floyd, con una rodilla sobre el cuello, un cuerpo pesando sobre el mío. Tengo 53 años y corro hora y media todos los días. Tal vez podría ser su padre, incluso su abuelo. Pero vengo de una familia de boxeadores: campeones panamericanos, olímpicos e intercontinentales. Luchadores híbridos, forjados en la política del cuerpo como resistencia y estrategia.

Recuerdo una cámara. Recuerdo estar en el piso, como George Floyd, con una rodilla sobre el cuello, un cuerpo pesando sobre el mío.

Tweet

Ellos, los que me redujeron al piso, crecieron en la estetización (Tony) Blairiana del fitness: donde el cuerpo es un signo, una marca, no una herramienta. Pero a la hora de los bifes, este sudaca puede durar más, esquivar mejor, resistir más. Porque tal vez —y esto lo aprendí en carne viva— los ejes de la caballerosidad real están desplazándose del Norte al Sur Global. Tal vez la mezcla de sangre, de historias, de violencias, nos haya hecho más fuertes. Pero el racismo institucional no se actualiza: se repite en loop. Y comete siempre el mismo error fatal: subestimar la inteligencia de quienes pretende someter.

Quizás la extranjería no sea un castigo sino una puerta. Una posibilidad de desidentificación radical. Una negatividad habitable. No para romantizar la exclusión, sino para pensar desde allí una forma de comunidad que no parta del cuerpo nacional —ese que, al menos en su versión diplomática, ha dejado de cumplir su función más elemental. ¿Cómo explicar si no que la lista de abogados que el consulado tiene la obligación legal de proveer haya llegado un año y medio después del incidente? A esa altura, en cualquier país extranjero, las pruebas clave ya desaparecieron. Y sin embargo, desde ese abandono se puede trazar otra cartografía: la de una extranjería que no se victimiza, pero tampoco se integra. Una comunidad incómoda de lo que no encaja ni pretende hacerlo.

Quizás la extranjería no sea un castigo sino una puerta. Una posibilidad de desidentificación radical. Una negatividad habitable.

Tweet

Si uno puede ser extranjero dentro de sí mismo, ¿cómo no va a poder serlo en el concierto de las naciones, ahora que las naciones ya no saben para qué están? Eso que Aimé Césaire llamó “el universal no imperial”. Eso que Pedro Lemebel tejía con plumas y cicatrices. Eso que se parece más a un temblor que a una bandera. Lo que aparece en los márgenes del lenguaje y del diagnóstico. Lo que no tiene ley, pero tiene memoria. Lo que no se puede capturar ni traducir sin traicionarlo.

Si uno puede ser extranjero dentro de sí mismo, ¿cómo no va a poder serlo en el concierto de las naciones, ahora que las naciones ya no saben para qué están? Eso que Aimé Césaire llamó “el universal no imperial”.

Tweet

Ghost in the Machine

Lo que aprendí en estos años es que no hay defensa posible dentro del sistema que te acusa. Que el derecho penal, como la psiquiatría forense, están diseñados para convertir el síntoma en delito porque la (aparente) debilidad en una metropolis insegura y carente es siempre vista como una amenaza. La extranjería siempre se vuelve crimen cuando se vuelve visible como un yo dueño de su propia situación. Esto es algo que yo disfruto porque creo que para eso nací. El yo y el cuerpo, quizás, no sean ya el lugar donde la resistencia deba tener sede. Tal vez el único espacio posible para eso que aún llamamos libertad esté en este texto: flotando en el espacio virtual, más allá —incluso— de mi propia muerte.

El yo y el cuerpo, quizás, no sean ya el lugar donde la resistencia deba tener sede. Tal vez el único espacio posible para eso que aún llamamos libertad esté en este texto: flotando en el espacio virtual, más allá —incluso— de mi propia muerte

Tweet

Deja una respuesta