Scroll Down for the English Version

Nos conocimos en un contexto que muchos podrían llamar de militancia, cuando pensar era todavía una forma de habitar el cuerpo y de acercarse al otro. Pero hay que ser honestos: ni Florencia ni yo jamás militamos.

Tweet

Florencia fue mi amiga en una época en que todavía pensaba que la política podía transformar algo más que discursos. Pensaba que servía para vincular, para movilizar, para intervenir en el presente sin quedar atrapado por él. Nos conocimos en un contexto que muchos podrían llamar de militancia, cuando el pensamiento no era todavía del todo cínico, cuando pensar era todavía una forma de habitar el cuerpo y de acercarse al otro. Pero hay que ser honestos: ni Florencia ni yo jamás militamos. Éramos aparatchiks proto-menemistas, parásitos in training del Estado, gente que ya intuía cómo instalarse en la maquinaria, cómo legitimarse desde la retórica, cómo vivir de un sistema que fingíamos criticar. En eso también éramos hijos de la época. Florencia, además, venía de una familia que ya había perfeccionado esa estrategia. Su madre, que jugaba a ser profesional —psicóloga, católica, severa—, dependía en realidad de un juicio al Estado para actualizar su pensión como viuda de un coronel de la Dictadura. Esa era su fuente de ingreso. Y esa también era su ética: que el Estado pague, que la Historia se calle. No nos olvidemos que somos la generación criada en la dictadura y que llega a la vida afectiva en la Primavera Democrática y a la vida profesional en el Menemismo. Somos una generación profundamente confundida. Alfonsín, lejos de ser una excepción a una tradición política de realismo mágico, la reforzó. Cuando me refiero al realismo mágico argentino, me refiero a ese modo de pensar desde Buenos Aires en términos pendulares, entre el optimismo total y el pesimismo absoluto, como si con un acto de lenguaje fuera suficiente para reorganizar la realidad. Como cuando uno dice “yo los declaro marido y mujer”, y se supone que, por el solo hecho de decirlo, algo cambia. Pregúntenle a los putos tapados cuánto cambia en realidad. En ese clima crecimos. En esa ficción aprendimos a habitar el pensamiento. Pero con el tiempo, empecé a ver que lo de Florencia no era el pensamiento ni el vínculo, sino otra cosa: la escenificación emocional. En especial, la escenificación del dolor ajeno. Hay personas que aparecen en los velorios no para acompañar al muerto ni a los que quedan vivos, sino para ocupar simbólicamente el centro de la escena. Gente que convierte la muerte de otro en una oportunidad estética, casi teatral, para redimirse, brillar, sentirse buena. Florencia es así. No por maldad. No por frialdad. Sino porque fue entrenada emocionalmente para eso. Porque es lo único que aprendió a hacer.

Su madre, que jugaba a ser profesional —psicóloga, católica, severa—, dependía en realidad de cíclicos juicios al Estado para actualizar su pensión como viuda de un coronel de la Dictadura. Esa era su fuente de ingreso. Y esa también era su ética: que el Estado pague, que la Historia se calle.

Tweet

Florencia se crió con una madre psicóloga y católica, que nunca la cuidó sino que la codificó. Su forma de maternar no era afectiva, sino pericial. No ofrecía consuelo, ofrecía interpretaciones. Era de esas madres que usan el lenguaje de la clínica como mecanismo de control emocional. Frente a cualquier manifestación espontánea del cuerpo o del deseo, su respuesta no era el castigo directo, sino la lectura institucional: eso que sentís, hija, no es tuyo, es un problema. Desde muy temprano, Florencia aprendió que lo que deseaba debía ser escondido, luego explicado, y finalmente negado.

Su madre —que nunca necesitó levantar la voz— fue su primera gran castradora. En términos lacanianos, fue el Nombre del Padre encarnado en lo materno: el significante que introduce la ley, que corta, que prohíbe, que organiza la entrada al mundo a través de la culpa. No había goce permitido, ni angustia legítima, ni deseo que no pasara antes por la traducción oficial del Otro. Lo que Lacan llama la castración simbólica —esa entrada del sujeto al lenguaje donde el deseo se interrumpe y se desplaza— en Florencia no fue simbólica: fue total. Su madre le impuso una ley sin resto. No hubo síntoma. Hubo máscara.

Lo que Lacan llama la castración simbólica —esa entrada del sujeto al lenguaje donde el deseo se interrumpe y se desplaza— en Florencia no fue simbólica: fue total. Su madre le impuso una ley sin resto. No hubo síntoma. Hubo máscara.

Tweet

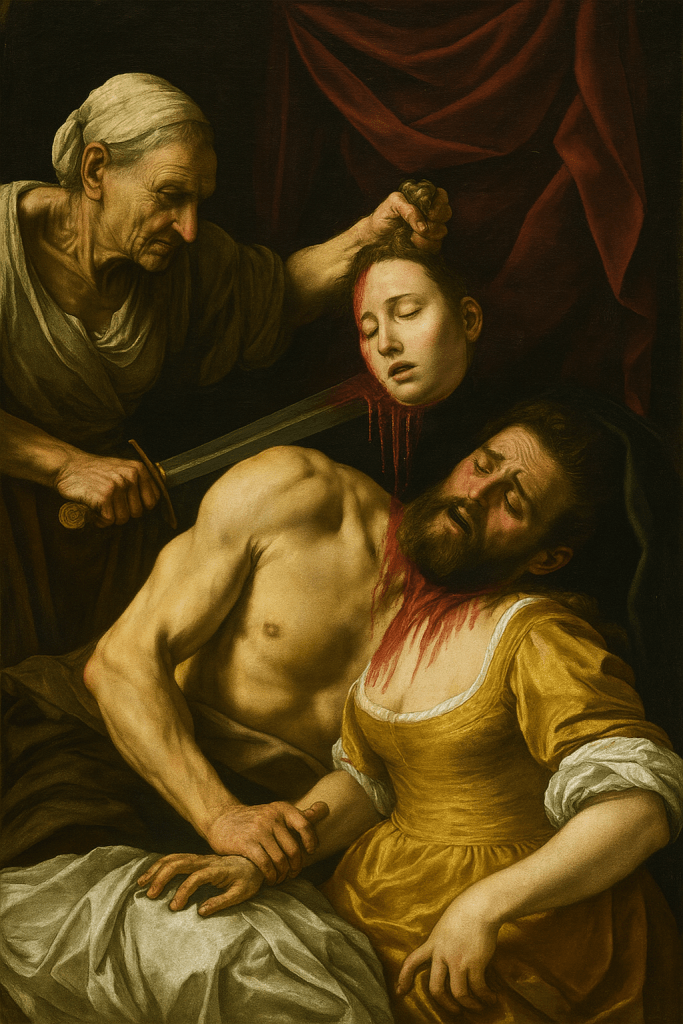

Durante mucho tiempo creí que su madre era la Judith del Antiguo Testamento. Pero en realidad, Judith fue Florencia. No la Judith heroica que salva a su pueblo, sino una Judith invertida: no la que decapita al enemigo, sino la que es criada para ser decapitada con elegancia. Florencia fue educada para ocupar el rol de víctima sacrificial, la que no protesta, la que no interrumpe, la que muere de pie sin ensuciar. En su casa, Holofernes no fue un general violento, sino una hija entrenada para entregarse al cuchillo sin siquiera saber que lo hacía.

Florencia es la Judith del Antiguo Testamento. No la Judith heroica que salva a su pueblo, sino una Judith invertida: no la que decapita al enemigo, sino la que es criada para ser decapitada con elegancia.

Tweet

Todo en ella fue preparado para esa estética del sufrimiento. Incluso su carrera. Fue educada para el mérito, pero nunca conoció el mérito como experiencia real, porque sus logros siempre estuvieron mediados por la rosca, la administración del favor, la legitimidad por obediencia. Su relación con el poder fue siempre lateral, asintomática, sostenida por una lógica de inserción silenciosa en espacios donde el deseo no incomoda. Llegó, con esfuerzo y disciplina, a ocupar el cargo de directora del Colegio Mayor Argentino en Madrid en épocas de Alberto y por un ratito. Puede parecer un título diplomático, pero en realidad se trata de una residencia para estudiantes argentinos, fundada en los tiempos en que Argentina se pensaba a sí misma como país culturalmente exportable. Su dirección es un cargo público, residual, con funciones administrativas que oscilan entre la supervisión y el acompañamiento simbólico.

Todo en ella fue preparado para esa estética del sufrimiento. Incluso su carrera. Fue educada para el mérito, pero nunca conoció el mérito como experiencia real,

Tweet

Florencia no llegó allí por ambición, ni por cálculo. Llegó porque no podía imaginar otra forma de habitar la vida pública que no fuera a través del reconocimiento institucional. Ese cargo le permitió cerrar el círculo sin tener que salirse del molde. Para ella, ese puesto fue una conquista. Desde afuera, puede parecer modesto. Pero visto con compasión, es el gesto más coherente de una vida dedicada a cumplir con lo que se esperaba de ella. No hay tragedia en eso, pero sí una tristeza estructural: haber sido formada para obedecer sin margen de fuga, y haberlo hecho con elegancia.

Hubo un momento que todavía recuerdo con una mezcla de incomodidad y lucidez. Florencia me dio un beso. No fue una escena íntima ni un intento de seducción. Fue algo más perturbador: una ejecución ritualizada de una escena emocional que no le pertenecía. Fue en una fiesta de casamiento. El entorno ayudaba: los mozos, las luces tenues, las sonrisas moderadas de la clase media profesional, todo conspiraba para que esa escena funcionara como parte de una coreografía socialmente válida. Pero lo que pasó fue otra cosa. Me besó con torpeza, con inseguridad, con un dejo de desesperación mal disimulada. Y lo más inolvidable fue el olor a cigarrillo: una mezcla de nicotina y renuncia. En ese momento entendí que ese beso me volvía aún más gay, no por contraste sexual sino porque me mostraba el precio del mandato afectivo.

En un casamiento me dio un beso en la boca. El beso que supuestamente convierte al sapo en príncipe. Pero yo entendí ahí mismo que lo que se me estaba ofreciendo era exactamente lo contrario: ser el príncipe que, por elección cultural, debía convertirse en sapo.

Tweet

Ese beso —en esa fiesta— me reveló el guion completo. Era la escena del final de una película de Hollywood de cuarta, el beso que supuestamente convierte al sapo en príncipe. Pero yo, que había trabajado años para salir del closet, entendí ahí mismo que lo que se me estaba ofreciendo era exactamente lo contrario: ser el príncipe que, por elección cultural, debía convertirse en sapo. Lo que se esperaba de mí era que actuara agradecido. Que devolviera el gesto. Que cerrara el arco narrativo de su fantasía heterosexual con una respuesta amable. Pero lo único que pude hacer fue retirarme con silencio.

Esa escena no fue nueva. Fue la repetición de algo que nuestra generación vivió hasta el hartazgo: la versión menemista de Adiós Roberto, esa película que quiso explicar la homosexualidad al público argentino como si fuera una enfermedad curable o un trauma mal resuelto. En esa lógica binaria, heredera del cine televisivo y del psicoanálisis de consorcio, hay un gay bueno y un gay malo. El gay bueno es el que ama sin molestar, el que se deja curar. El gay malo es el que tienta, el que destruye, el que corrompe. A mí me acusaron de ser ese gay malo.

El homosexual para el público argentino fue históricamente presentada como una enfermedad curable o un trauma mal resuelto. En esa lógica binaria, heredera del cine televisivo y del psicoanálisis de consorcio, hay un gay bueno y un gay malo.

Tweet

Lo hizo Liliana Viola cuando, años después, se me acercó para invitarme a escribir en el suplemento Soy. Le dije que no. No porque me interesara discutir el espacio, sino por el tono que usó al dirigirse a mí: el tono del trauma desplazado, el tono de la víctima que exige que otro le repare algo que ella misma no puede revisar. El tono con el que se le habla a un ex agresor simbólico, incluso cuando no lo fue. Rechacé la oferta porque entendí que lo que ella quería no era que yo escribiera, sino que validara su lectura del dolor como estructura cultural. Y eso, no lo hago.

Ese “gay malo” —el que empuja, el que incomoda, el que teje redes— es el que Manuel Puig supo nombrar con exactitud, comparándolo con una viuda negra, una araña pollito, algo que te enreda y te come después. No por nada, en los años ochenta, Hugo Arana fue rebautizado popularmente como Huguito Araña, el diminutivo femenino que lo convertía en un insecto más: un descendiente cultural de Arachne, la tejedora original.

Arachne fue aquella joven mortal que se atrevió a competir con Atenea en el arte de tejer. La diosa, humillada por el talento de la otra, la condenó a vivir para siempre convertida en araña. Tejedora eterna. Exiliada del cuerpo. Castigada por tener forma. Esa es la estructura que nos dieron a los maricones que no encajaban: ser artistas o castigo, deseantes o culpables, visibles o traidores.

Florencia, en cambio, nunca tejió su propia red. La heredó. Y cuando me besó, me ofrecía esa red prestada: el guion de una vida afectiva que no le pertenecía, pero que quería que yo validara. No pude. No quise. Y ese fue el final de todo.

Florencia y el narcisismo como forma vacía de ayuda

Florencia se me acercó cuando murió mi madre. Fue súbito, ceremonioso, y para mí, profundamente irrespetuoso. No por lo que dijo, sino por el momento que eligió para decirlo. Durante años, había estado ausente. No estuvo cuando el blog ardía, cuando el escarnio se volvía público, cuando mi cuerpo se volvía texto, y el texto, archivo. Y sin embargo, apareció con la muerte. No para compartir el duelo, sino para habitarlo simbólicamente. Para verse a sí misma en la escena.

Florencia se acercó cuando murió mi madre. Fue súbito, ceremonioso, y para mí, profundamente irrespetuoso. No por lo que dijo, sino por el momento que eligió tras un silencio condenatorio en épocas de LANP.

Tweet

Su ayuda no fue una forma de sostén, sino una forma de validación. Un refuerzo narcisista de su propia falta de jouissance. Desde Lacan, podría decirse que Florencia no entra en la lógica del deseo, sino en la del goce que no puede simbolizarse, que se tapa con acciones correctas, frases útiles, y gestos apropiados. Ayudar es, para ella, una forma de mantener su lugar en el Otro como sujeto bien constituido, sin atravesamiento alguno del deseo real. No hay castración aceptada: hay una denegación estructural. El acto de asistir, entonces, no es respuesta al llamado del otro, sino una intervención para no confrontar el vacío que habita en su propia escena interna. Ayuda no para que el otro viva, sino para sostener la idea de que ella es alguien que ayuda. Ese es su lugar imaginario. Y desde allí se relaciona con la muerte como oportunidad. La muerte de mi madre fue su entrada. No una entrada afectiva, sino una irrupción administrativa del duelo.

La muerte administrada: del 2 de enero al segundo spiking

Después del 2 de enero de 2024, mi vida entró en un ciclo de descomposición activa. Esa noche, tras intentar reiteradamente recibir atención médica por un cuadro disociativo extremo, terminé criminalizado, reducido a un síntoma, y finalmente abandonado. El aparato institucional —policía, servicios de emergencia, clínica, y luego fiscalía— respondió con una narrativa estándar: un extranjero desestabilizado, posiblemente bajo el efecto de drogas, potencialmente peligroso para el entorno.

Esa narrativa, como tantas otras formas de criminalización xenófoba, no se sostenía con pruebas materiales. El análisis toxicológico posterior lo confirmó: no había sustancias en mi sistema. Lo que había era otra cosa: un cuerpo agotado, traumatizado, en estado de colapso psíquico. Pero para que esa verdad tuviera efecto, alguien debía sostenerla jurídicamente. Y ahí entró en escena el abogado que contraté. No por elección real, sino por falta de opciones viables. Lo que siguió fue una defensa pasiva, obstruida, funcional al relato institucional que me culpabilizaba por existir en el lugar equivocado con síntomas inadecuados para su protocolo.

Mientras el expediente se llenaba de versiones fabricadas, un nuevo episodio volvió a ocurrir: el segundo spiking. Esta vez, más brutal aún, porque llegó cuando el aparato ya sabía que yo era vulnerable. Y porque el que lo ejecutó —el que logró entrar a mi casa, manipular mi entorno y luego dejarme con efectos residuales, amenazas y chantajes— conocía detalles de mi historia clínica y procesal. No fue un ataque aleatorio. Fue un gesto de remate.

Ese segundo spiking fue la prueba no buscada de que la negligencia mata por omisión, y que el abandono deliberado es una forma de violencia institucional perfectamente administrada. Cuando llamé a Florencia en medio de ese espiral, no fue porque confiara en ella sino porque estaba bajo los efectos de lo que me había sido dado y necesitaba el apoyo del Consulado Argentino que tras un año y medio persiste en su criminalidad. Fue porque pensé que quizás, por una vez, podía saltar su guion y aparecer como persona. Ocurrió. Lo que en su caso significa no ocurrir.

Tras un segundo spiking, llamé a Florencia estaba bajo los efectos de lo que me había sido dado y necesitaba el apoyo del Consulado Argentino que tras un año y medio persiste en su criminalidad.

Tweet

Llamar a Florencia fue una concesión. Un reflejo desesperado. No porque creyera que ella podía ayudar, sino porque la escena ya era demasiado grande para sostenerla solo. Había sido atacado. Había sido dejado solo. Había sido intoxicado una segunda vez por alguien que conocía los puntos débiles de un expediente que no debería haber sido público. Nadie del Estado argentino respondió con seriedad. El consulado en Londres ofreció respuestas vacías, evasivas, cobardes. Y el abogado, que debía protegerme, siguió alimentando la narrativa que más le convenía: la del extranjero inestable, emocionalmente perturbado, que quizás se lo estaba inventando todo. No era que no pudiera defenderme. Era que le resultaba más cómodo dejarme caer. Así, si algo salía mal, si alguna verdad se filtraba, si el caso se convertía en problema, él ya no estaría involucrado. Su omisión era una forma elegante de protección personal. Una traición estratégica. Lo vi tarde. Pero lo vi.

Lo que no vi venir fue lo que vino después. Cuando todo pasó, cuando salí de la urgencia, cuando quise simplemente llamar para agradecerle lo poco que había hecho, Florencia no atendió el teléfono. No devolvió el llamado. Se borró. Como si el gesto de gratitud —el acto de volver a hablar desde un lugar no dolido— destruyera la estructura que sostenía su presencia. No era la primera vez que me pasaba. Quizás la segunda. O la tercera. Ya lo reconocía

La amistad como concesión martirológica.

Este texto —aunque lo parezca— no es una descarga. Es una tipología de la amistad. Una anatomía mínima de un tipo de vínculo que sobrevive en contextos de muerte, traición, simulacro y obediencia. Lo digo porque, como suele pasar en este blog, hay lectores que están atentos. Uno en particular —histórico, coherente, de comentarios impecablemente redactados, pero profundamente judeocristianos y dialécticos— me caracterizó hace años como “el sufriente”. Más tarde, tras otro texto, agregó: “el traicionado”. En el primer caso, le respondí en silencio. Porque el sufrimiento no es una posición política ni una pose ética. Es una condición estructural del sujeto. Salvo que uno sea un idiota —o un idiota feliz, que a veces es lo mismo— todo ser humano sufre. Y también goza. Y es en esa tensión donde se juega la mirada en el espejo. No en evitar el dolor, sino en mirar lo que hacemos con él. Lo que proyectamos. Lo que negamos. Lo que devolvemos.

Su segundo comentario al pie de un post sobre la amistad, sin embargo, se acercó mucho más a lo que esta semana de la amistad —este homenaje irónico al torpe Día del Amigo argentino— ha venido intentando mostrar: que a veces no hay error en confundir amistad con traición. Porque lo que falla no es el vínculo, sino la promesa cultural que lo sostiene. Esa que dice que un amigo está. Que acompaña. Que no desaparece justo cuando algo se rompe.

Hay un tipo de amigo —y este texto habla de él— que reclama estar ocupado, o enfermo, o deprimido como excusa estructural. Que transforma su biografía en blindaje. Que aprende desde temprano que la fragilidad es una coartada eficaz. Que cuando se le pide presencia, responde con su currículum clínico. Que no distingue el miedo del privilegio. En ese mundo emocional, incluso el cáncer puede volverse una excusa para no responder un llamado, para no recibir un gracias, para no decir “sí, te vi”. Especialmente cuando ese cáncer no es suyo, sino algo que lo acecha desde afuera, o peor aún, que lo crió. Porque hay dolores que no se sufren, pero se heredan. Y hay traumas que no se nombran, pero se usan.

En ese mundo emocional, incluso el cáncer puede volverse una excusa para no responder un llamado, para no recibir un gracias, para no decir “sí, te vi”. Especialmente cuando ese cáncer no es suyo, sino algo que lo acecha desde afuera, o peor aún, que lo crió.

Tweet

Y eso, también, es una forma de traición y entonces, de amistad. Por eso, Oh friends, there are no friends!

the necro-friend, drawn to the scent of death

Florencia was my friend at a time when I still believed that politics could transform more than just discourse. I thought it could build bonds, mobilize, allow you to intervene in the present without being trapped by it. We met in a context that some might call political activism, when thought hadn’t yet become entirely cynical, when thinking was still a way of inhabiting the body and reaching the other. But let’s be honest: neither Florencia nor I ever really “militated.” We were proto-Menemist apparatchiks, parasites-in-training of the State, people who already intuited how to install ourselves within the machinery, how to legitimize ourselves through rhetoric, how to live off a system we pretended to critique. In that, too, we were children of our time.

Florencia, moreover, came from a family that had perfected that strategy. Her mother —a severe, Catholic psychologist who liked to present herself as a “professional”— in reality depended on a lawsuit against the Argentine State to adjust her pension as the widow of a colonel from the dictatorship. That was her income. And that was her ethic too: let the State pay, let History stay silent.

Let’s not forget: we are the generation raised under dictatorship, who entered affective life during the Democratic Spring and professional life during the Menem era. We are a profoundly confused generation. Alfonsín, far from being an exception to Argentina’s tradition of magical realism in politics, only reinforced it. When I say Argentine magical realism, I mean this way of thinking from Buenos Aires in wild swings between absolute optimism and total despair, believing that with a single speech act, reality can be rearranged. Like when someone says: “I now pronounce you husband and wife,” and it is supposed that, by simply saying it, something changes. Ask the hidden queers how much actually changes. We grew up in that climate. In that fiction we learned to think. But over time, I began to see that what moved Florencia wasn’t thought, nor connection. It was something else: emotional performance. Especially, the performance of other people’s pain.

There are people who show up at funerals not to accompany the dead or those left behind, but to symbolically occupy the center of the scene. People who turn someone else’s death into an aesthetic opportunity, almost theatrical, to redeem themselves, shine, feel good. That’s Florencia. Not out of malice. Not out of coldness. But because she was emotionally trained for that. It’s the only thing she ever learned how to do.

Florencia was raised by a Catholic psychologist mother who didn’t nurture her —she encoded her. Her maternal style wasn’t affective but clinical. She didn’t offer comfort —she offered interpretation. One of those mothers who use the language of therapy as a mechanism of emotional control. In response to any spontaneous manifestation of the body or of desire, her reply wasn’t punishment, but institutional reading: what you feel, daughter, isn’t yours —it’s a problem. Florencia learned very early that what she desired had to be hidden, then explained, and finally, denied.

Her mother —who never had to raise her voice— was her first great castrator. In Lacanian terms, she was the Name-of-the-Father embedded in the maternal: the signifier that introduces the law, the cut, the prohibition —the structure of guilt. There was no permitted jouissance, no legitimate anguish, no desire that could pass without translation by the Other. What Lacan calls symbolic castration —that entry into language where desire is interrupted and displaced— in Florencia was not symbolic: it was total. Her mother imposed a law without remainder. There was no symptom. There was only a mask.

For a long time I thought her mother was Judith —from the Old Testament. But really, Judith was Florencia herself. Not the heroic Judith who saves her people, but an inverted Judith: not the one who beheads the enemy, but the one raised to be elegantly beheaded. Florencia was trained to play the sacrificial victim —the one who doesn’t protest, doesn’t interrupt, and dies standing without making a mess. In her house, Holofernes wasn’t a violent general. It was a daughter trained to walk into the knife without realizing it.

Her entire life was shaped by this aesthetic of suffering. Even her career. She was educated for merit, but never experienced merit as something real —her achievements were always mediated by political maneuvering, favors, and obedience-legitimation. Her relation to power was always peripheral, symptom-free, held together by a logic of silent insertion into spaces where desire posed no threat. Through effort and discipline, she eventually held the position of director at the Colegio Mayor Argentino in Madrid, briefly, during the Alberto Fernández era. It may sound like a diplomatic title, but in reality it’s a student residence founded back when Argentina saw itself as a cultural exporter. The director’s role is a residual public post, a kind of mid-tier administrator or symbolic caretaker.

Florencia didn’t get there through ambition or strategy. She got there because she couldn’t imagine inhabiting public life outside institutional recognition. That position let her close the circle without stepping outside the mold. For her, it was a conquest. From the outside, it may look modest. But seen with compassion, it’s the most coherent gesture in a life shaped to fulfill expectation. There’s no tragedy in that —but there is a structural sadness: being formed to obey without escape, and doing it with elegance.

There’s one moment I still remember —equal parts discomfort and clarity. Florencia kissed me. It wasn’t intimate. It wasn’t seduction. It was something stranger: a ritual execution of an emotional scene that didn’t belong to her. It happened at a wedding. The context helped: waiters, soft lighting, the polished smiles of professional middle-class guests. Everything conspired to make the scene socially acceptable. But what happened was something else. She kissed me clumsily, nervously, with a trace of repressed desperation. And most unforgettable was the smell of cigarettes: a mix of nicotine and resignation. In that moment, I realized that the kiss was making me even more gay, not through contrast, but because it showed me the price of emotional duty.

That kiss —at that party— revealed the whole script. It was the final scene of a C-grade Hollywood movie, the kiss that’s supposed to turn the frog into a prince. But I had spent years fighting to get out of the closet. And there, I understood that what was being offered to me was the reverse: to become the prince who, by cultural obligation, had to turn himself into a frog. I was expected to be grateful. To return the gesture. To close her heterosexual fantasy arc with polite applause. All I could do was walk away in silence.

The scene wasn’t new. It was the repetition of something our generation lived over and over again: the Menemist version of Adiós Roberto, that film which tried to explain homosexuality to the Argentine public as if it were a curable condition or a misunderstood trauma. In that binary logic —heir to television movies and psychoanalysis by committee— there’s always a good gay and a bad gay. The good gay loves without disturbing; the bad gay tempts, corrupts, destroys. I was accused of being the bad gay.

Liliana Viola did it, years later, when she approached me to write for the Soy supplement. I said no. Not because I wanted to debate the space, but because of the tone she used: the tone of displaced trauma, of the victim who demands another person repair what she can’t look at. The tone used to speak to a symbolic aggressor —even if he wasn’t one. I declined because I realized she didn’t want me to write. She wanted me to validate her narrative of pain as a cultural framework. And that, I don’t do.

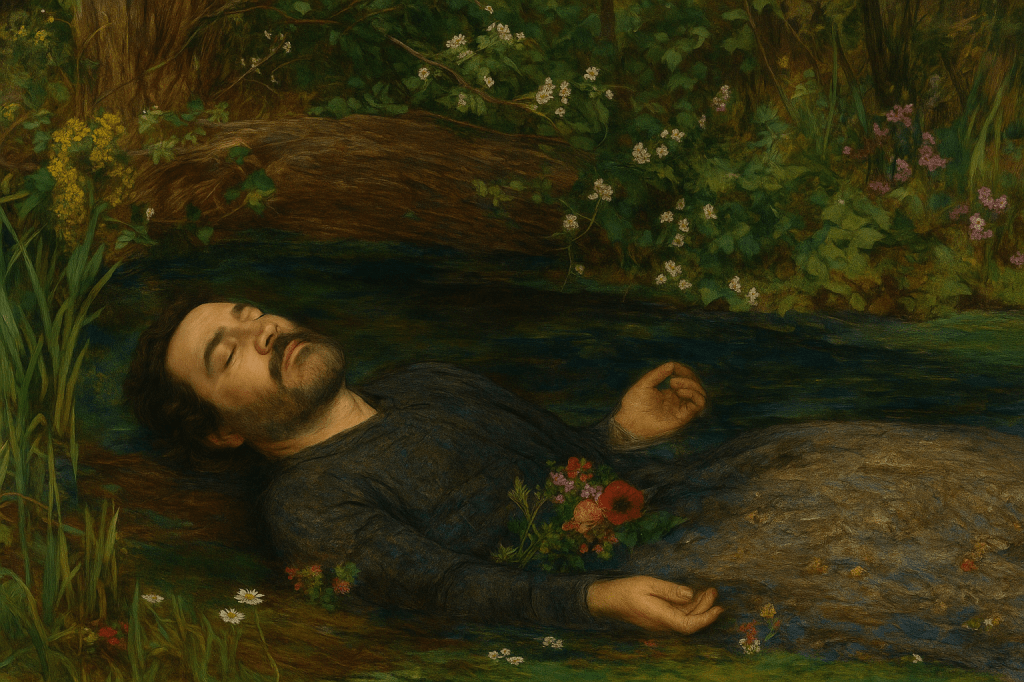

That “bad gay” —the one who pushes, who disturbs, who weaves webs— is what Manuel Puig captured perfectly, comparing him to a tarantula, a black widow, something that lures you in and then devours you. No wonder, in the 1980s, Hugo Arana was rechristened “Huguito Arana”, a feminized diminutive that turned him into an insect —a cultural descendant of Arachne, the original weaver.

Arachne was a mortal girl who dared to challenge Athena in the art of weaving. The goddess, humiliated by her skill, condemned her to live forever as a spider. An eternal weaver. Exiled from the body. Punished for having form. That’s the structure given to queers who didn’t fit: be artists or be punished; be desiring or be guilty; be visible or be traitors.

Florencia, in contrast, never wove her own web. She inherited one. And when she kissed me, she was offering that borrowed net: the script of an affective life that didn’t belong to her, but which she wanted me to validate. I couldn’t. I didn’t. That was the end of everything.

Deja una respuesta