Corrupción estructural y la casta cultural

La muerte de Teresa Anchorena obliga a repasar no tanto su currículum oficial —que La Nación maquilla como “larga trayectoria en el ámbito público”— sino el verdadero mecanismo de poder que ella encarnó. En la Argentina, la gestión cultural nunca fue un campo de políticas, sino un tablero de cargos y prebendas donde los apellidos se convierten en moneda. Y nadie supo explotarlo libidinalmente mejor que ‘la Tere’.

La muerte de Teresa Anchorena obliga a repasar el verdadero mecanismo de poder que ella encarnó. La fascinación que provoca la alcurnia venida a menos en jefes políticos peronistas y radicales venidos de abajo.

Tweet

Su apellido funcionaba como fetiche: ser una Anchorena era suficiente para erotizar a peronistas y radicales por igual. En un país que confunde genealogía con talento, ese linaje colonial abría puertas que sus credenciales nunca hubieran podido. Pero el apellido, por sí solo, no alcanzaba. Teresa lo combinó con lo que siempre circuló como rumor —y lo que en los pasillos se daba por descontado—: su capacidad de tejer poder a través de relaciones personales con todos sus jefes. Lo suyo no era gestión, era supervivencia cortesana.

Así llegó primero a Cancillería como asesora de Alfonsín (donde muchos insinuaban un vínculo más personal que profesional), luego a la Ciudad de Buenos Aires de la mano de Enrique Olivera y su esposa, y más tarde al área de patrimonio durante el gobierno de De la Rúa. No importaba la inestabilidad política ni el caos institucional: siempre encontraba el modo de caer parada. El secreto era simple: no tener formación real y, por lo tanto, no tener nada que perder. El apellido garantizaba acceso, y el resto lo hacía la red de “amigos” que, en lugar de enemistarse, armaban un sistema de alternancias donde todos rotaban cargos y todos sobrevivían.

La elección del área de Patrimonio Cultural no fue azarosa. Era el espejo perfecto de su capital simbólico: sobriedad colonial, genealogía, nostalgia de alcurnia. Con Fabio Grementieri como socio técnico, Anchorena encontró allí el espacio ideal para traducir apellido en autoridad. El resultado fue una década en la que el patrimonio argentino se administró como un club privado, donde lo que importaba no era la excelencia ni la preservación real, sino el acceso a una mesa chica que podía obstaculizar.

La elección del área de Patrimonio Cultural no fue azarosa. Era el espejo perfecto de su capital simbólico: sobriedad colonial, genealogía, nostalgia de alcurnia. Con Fabio Grementieri como socio técnico, Anchorena encontró allí el espacio ideal para traducir apellido en autoridad.

Tweet

Conflictos de interés: el patrimonio como boutique familiar

Si algo definió a Teresa Anchorena fue su habilidad para moverse en la frontera borrosa entre lo público y lo privado. Durante años administró cargos de gestión vinculados al patrimonio cultural mientras, al mismo tiempo, sostenía una galería propia y veía a su hermana operar en el mismo terreno. Esa duplicidad no era casualidad: era su estrategia. Convertía la gestión del Estado en extensión de su sala de exposición, y la sala de exposición en un backstage del Estado. Cuando yo mismo la tuve bajo mi área como Directora Nacional de Cooperación Internacional, la incompatibilidad era flagrante. Tenía bajo su firma decisiones que afectaban la circulación de bienes culturales mientras mantenía intereses personales en el mercado del arte. Era juez y parte, curadora y comerciante, “guardiana del patrimonio” y beneficiaria de ese mismo patrimonio.

En cualquier país serio, esa contradicción hubiera derivado en destitución inmediata o, al menos, en sanción pública. En la Argentina, en cambio, se normalizó como parte del paisaje. Se decía con sorna que “Teresa sabía cuidar el patrimonio… sobre todo el propio”. Y ella no hacía demasiado por disimularlo: al contrario, explotaba la opacidad de un sistema cultural que confundía apellido con legitimidad para manejar recursos, colecciones y monumentos. Lo más perverso es que todo esto se vendía con un barniz de moralidad. Era “la guardiana de los monumentos” mientras su apellido servía de llave para vínculos con empresarios como Eurnekian y otros nuevos ricos. Su rol no era proteger la memoria colectiva sino facilitar el networking entre la vieja oligarquía y la nueva plutocracia. Patrimonio, en su gestión, nunca fue política cultural. Permitaneme explicarlo con el primer de tres ejemplos que irán en tres posts.

“Teresa sabía cuidar el patrimonio… sobre todo el propio”. Y ella no hacía demasiado por disimularlo: al contrario, explotaba la opacidad de un sistema cultural que confundía apellido con legitimidad para manejar recursos, colecciones y monumentos. Lo más perverso es que todo esto se vendía con un barniz de moralidad.

Tweet

Post-2001: La fosilización de la gestión cultural.

La caída de De la Rúa abrió un abismo político y económico. En ese escenario, el área cultural era un botín menor pero no irrelevante: un espacio para colocar apellidos, amantes y amigos en cargos que funcionaban más como moneda de trueque que como instrumentos de política pública. Teresa Anchorena supo moverse como pez en el agua: no importaba quién gobernara, siempre encontraba la manera de asegurarse un escritorio y una placa en la puerta.

Teresa Anchorena supo moverse como pez en el agua: no importaba quién gobernara, siempre encontraba la manera de asegurarse un escritorio y una placa en la puerta.

Tweet

Mi llegada como Subsecretario de Cultura en el gobierno de Duhalde fue lo opuesto a ese teatro. A los 29 años, mi diagnóstico era quirúrgico: había que proteger el patrimonio cultural argentino de la rapiña externa, en un contexto en el que el dólar barato convertía a nuestras colecciones, archivos y piezas etnográficas en presa fácil para museos y universidades extranjeras. Con esa claridad, diseñé una política concreta: una ley que exigiera frenar en Ezeiza cualquier obra o bien cultural de dudosa procedencia, obligando a la firma del Secretario y del Subsecretario (es decir, yo), y establecí vínculos directos con Interpol y Aduana para entrenar a sus agentes. Era una estrategia de Estado, no de cocktail.

En paralelo, Anchorena ocupaba la Dirección de Cooperación Internacional, un cargo que en teoría debía servir para articular relaciones culturales serias, pero que en la práctica funcionaba como su plataforma de supervivencia. La diferencia era abismal: mientras yo redefinía la política cultural en clave estratégica, anticipando los riesgos de un saqueo patrimonial post-devaluación, ella se dedicaba a tejer redes de sociabilidad con funcionarios y empresarios. Donde yo veía la urgencia de blindar al país de un nuevo expolio, ella veía oportunidades de networking. En ese contraste se resume su trayectoria: la cultura como escenario de contactos, no como política pública.

Patrimonio como espacio de mediación

La Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos resultaba un ámbito funcional para una figura como Teresa Anchorena. Instituida como órgano ad honorem, era en la práctica un núcleo cerrado donde se combinaban apellidos tradicionales, periodistas culturales de confianza —como Alicia de Arteaga, incorporada por impulso de Anchorena— y algunos técnicos afines. Esa composición generaba una dinámica particular: se presentaba como autoridad profesional en preservación, pero en realidad operaba como un espacio de sociabilidad y de negociación simbólica entre la vieja élite y los nuevos capitales surgidos en los años noventa. En ese marco, decisiones de enorme impacto urbano y patrimonial pasaban por la Comisión. El caso del Palacio Duhau, transformado en hotel de lujo, o el intento de expansión del MALBA sobre la plaza diseñada por Burle Marx, son ejemplos claros. Como Subsecretario de Cultura, me opuse a ambos expedientes y frené su avance. Lo que estaba en juego no era únicamente la preservación material de edificios o espacios verdes, sino la orientación misma de la política cultural: si debía estar al servicio de operaciones inmobiliarias vinculadas al capital especulativo, o si debía garantizar el interés público. La concepción de Anchorena sobre patrimonio se evidenciaba en estos procesos. Confundía donaciones o patrocinios de estudios arquitectónicos con aportes culturales legítimos, cuando en realidad funcionaban como plataformas de visibilidad y promoción para actores privados, cuyas consecuencias económicas y de mantenimiento quedaban luego en manos del Estado. Patrimonio, bajo su gestión, se convertía así en una instancia de mediación entre la genealogía oligárquica y los nuevos actores económicos que buscaban inscribirse en esa tradición.

La Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos resultaba un ámbito funcional para figuras como Teresa Anchorena y Alicia de Arteaga. Se presentaban como autoridades profesionales en preservación, pero en realidad operaban como intermediarias entre la vieja élite y los nuevos capitales surgidos en los años noventa.

Tweet

La tensión se hacía visible en la discusión más amplia de aquellos años. Mientras desde mi área se impulsaba una agenda centrada en el desarrollo de políticas para industrias culturales emergentes (internet, circulación digital, turismo), la visión que predominaba en la Comisión seguía anclada en un paradigma decimonónico de “cultura”: objetos discretos, monumentos, instituciones. En ese sentido, Anchorena encarnaba con claridad la continuidad de un modelo de gestión cultural concebido más como sociabilidad de élites que como política pública estratégica.

Medios, legislación y estrategia frente al vacío institucional

La imposibilidad de dar la discusión estratégica dentro del propio gobierno me llevó a desplazar el campo de batalla hacia los medios. Fue allí donde encontré en Jorge Glusberg un aliado y en el Grupo Clarín un socio táctico inevitable. El dilema no era menor: o se permitía que los museos y universidades extranjeras adquirieran patrimonio argentino a precio vil —como el caso de las momias coyas vendidas por apenas unos dólares a Yale— o se establecía un marco normativo que impidiera un expolio semejante, comparable al de los mármoles del Partenón llevados por Lord Elgin en el siglo XIX pero en escala conosur.

El otro frente era aún más complejo. En un contexto de peso devaluado, deuda externa y medios nacionales asfixiados financieramente, el riesgo era que CNN y otros conglomerados internacionales completaran el proceso iniciado durante el menemismo: la entrega del sistema de comunicación y de internet a actores extranjeros. La consecuencia hubiera sido clara: formación de opinión colonizada y agenda cultural subordinada a intereses pro-norteamericanos, extractivistas y eugenésicos.

En ese contexto, la relación con Héctor Magnetto y Clarín fue una elección pragmática. Magnetto aspiraba a convertirse en king maker, lo cual no ayudaba, pero era preferible un actor de poder local que uno extranjero. Con el apoyo de figuras como Jorge Riendo, Martín Etchevers y Pérez Matheu trabajamos en la sanción de la Ley de Bienes Culturales, que articulaba dos ejes: la protección de patrimonio tangible frente a la fuga y el blindaje de los medios nacionales para sostener el debate cultural, en el sentido más amplios, dentro de fronteras.

Mientras yo operaba en esa clave estratégica, Anchorena persistía en su lógica palacial: patrimonio como escenario de networking entre oligarquía en declive y capitales emergentes, la Comisión de Monumentos como club social. La diferencia era evidente: mientras desde mi área se pensaba en soberanía cultural frente a la globalización, desde el circuito que ella representaba se reforzaba una visión regresiva de la cultura entendida como casonas, bustos y genealogías.

Cuando estuvo bajo mi Subsecretaría, la diferencia era evidente: mientras desde mi área se pensaba en soberanía cultural frente a la globalización, ella reforzaba una visión regresiva de la cultura entendida como casonas, bustos y genealogías.

Tweet

Esa tensión terminó siendo insostenible. Desprotegido por Leopoldo Moreau en la negociación de cúpulas y decretos, sin estructura administrativa propia y consciente de que cada firma podía implicar responsabilidades penales sin cobertura, opté por entrar en un estado de hipervigilancia. Sabía que había cumplido la tarea estratégica —blindar patrimonio y evitar la colonización mediática por ley—, y que el resto era un pantano de favores y compromisos donde figuras como Anchorena encontraban su razón de ser.

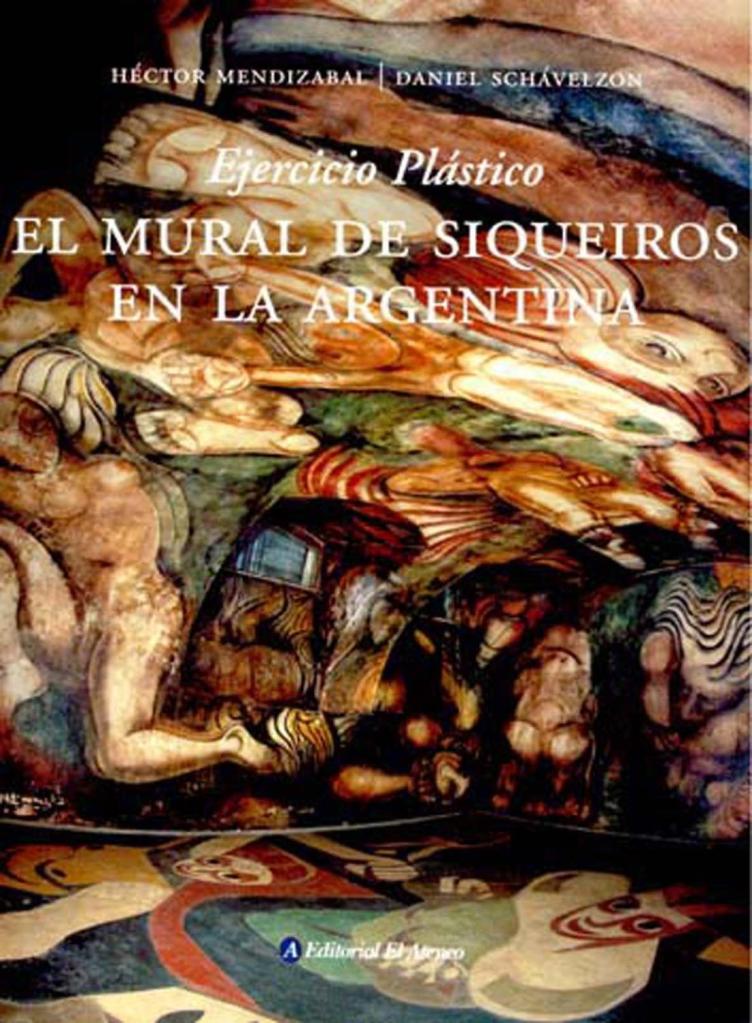

El caso Siqueiros: presión, urgencia y la firma imposible

La tensión entre mi estrategia y el modus operandi de Teresa Anchorena se cristalizó en un episodio concreto: la exportación del mural de David Alfaro Siqueiros a Estados Unidos. Anchorena, desde la Dirección de Cooperación Internacional y con apoyo de la Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural, llegó a mi despacho acompañada por su secretario privado —un personaje que años más tarde sería cuestionado como director de un museo de arte indígena y etnográfico en Montevideo por la colección, de origen dudoso, de Mateo Goreti como semi-donación. Ambos me presentaron un expediente y exigieron mi firma inmediata, con la excusa de que el propio Secretario de Cultura lo ordenaba y que la urgencia no admitía dilaciones.

La tensión entre mi estrategia y el modus operandi de Teresa Anchorena se cristalizó en un episodio concreto: la exportación del mural de David Alfaro Siqueiros a Estados Unidos.

Tweet

El argumento era que los fragmentos del mural se encontraban deteriorándose en containers bajo el sol, en medio de una batalla judicial que llevaba meses. La presión fue insistente: tres veces repitieron que debía firmar allí mismo, frente a ellos, sin tiempo para evaluación técnica o legal. La escena era evidente: el dispositivo estaba montado para que mi firma sellara una operación ya acordada por otros, y mi rol fuera apenas convalidarla. La narrativa pública de aquel conflicto, sostenida por periodistas como Ana Martínez Quijano en Ámbito Financiero y Giúdice en Clarín, se había planteado en términos telenovelescos de mártires y demonios. Pero detrás del dramatismo mediático se escondía la cuestión central: la posibilidad de que la Argentina perdiera un bien cultural de primer orden sin garantías de retorno, en una transacción apurada que beneficiaba a unos pocos y debilitaba la soberanía cultural.

Mi respuesta fue simple pero decisiva: pedí 24 horas. No me negué, no bloqueé de plano; postergué. Ese gesto mínimo rompía la lógica de la obediencia automática. Era evidente que algo se jugaba más allá de la preservación del mural: la operación requería velocidad porque no resistía luz pública ni debate técnico. El expediente era una trampa y la urgencia, su máscara. En ese momento, ya estaba claro para todos que yo no era un funcionario decorativo ni un “joven que comía vidrio”. Tenía un paquete legislativo que me otorgaba potestad para frenar exportaciones dudosas, contaba con el respaldo mediático de Clarín para amplificar cualquier irregularidad, y estaba dispuesto a boxear sin guantes si era necesario. Lo que Anchorena creía un trámite se convirtió en el punto exacto donde su modelo de gestión —basado en presión, apellidos y roscas— chocaba con una estrategia cultural de Estado.

Lo que Anchorena creía un trámite se convirtió en el punto exacto donde su modelo de gestión —basado en presión, apellidos y roscas— chocaba con una estrategia cultural de Estado.

Tweet

El veto presidencial y la trampa del mural

Apenas Anchorena y su secretario abandonaron mi despacho, pedí el expediente y revisé cada detalle. La sospecha era clara: algo no cuadraba. Instruí a mi secretaria para que verificara en el Boletín Oficial el estado legal del mural de Siqueiros. Recordaba perfectamente que había seguido ese tema el año previo, cuando Eduardo Duhalde, todavía senador, había impulsado un proyecto para declararlo patrimonio cultural de la Nación. El proyecto había sido aprobado; para mí era obvio que el mural estaba protegido. El resultado de la búsqueda fue, sin embargo, tan sorprendente como revelador: el mismo Duhalde, ya convertido en Presidente, había vetado la ley que él mismo había promovido. Legalmente, el mural no era patrimonio nacional y seguía siendo un bien privado, perfectamente exportable. Esa era la razón de la urgencia, de la presión y de la insistencia en que firmara sin dilación: la ventana de oportunidad para concretar la operación dependía de que yo validara la salida.]

Lo que a primera vista parecía una incoherencia política —un presidente vetando su propio proyecto— se revelaba como el corazón de un mecanismo: la legislación patrimonial era moldeada según conveniencia coyuntural, y la figura de la “gestora cultural” como Anchorena estaba para ejecutar esa flexibilidad. El patrimonio no se concebía como bien público inalienable, sino como ficha de negociación en un tablero mayor, donde las decisiones dependían menos de principios culturales que de equilibrios de poder y alianzas privadas. Ese hallazgo colocaba el episodio en otra dimensión. Ya no se trataba únicamente de un mural en containers deteriorados ni de una pulseada entre técnicos y políticos. Se trataba de una política cultural diseñada para permitir que la Argentina se desprendiera, bajo la coartada de la legalidad, de piezas fundamentales de su acervo. Y de una funcionaria como Anchorena que encarnaba esa lógica con total naturalidad: transformar la gestión en el arte de administrar excepciones.

Lo que a primera vista parecía una incoherencia política —un presidente vetando su propio proyecto— se revelaba como el corazón de un mecanismo: la legislación patrimonial era moldeada según conveniencia coyuntural, y la figura de la “gestora cultural” como Anchorena estaba para ejecutar esa flexibilidad.

Tweet

El mural de Siqueiros y el teatro del poder

La presión para que firmara la exportación del mural Ejercicio Plástico condensó en una sola escena todo el funcionamiento de la casta de la gestión cultural argentina. No era un trámite administrativo: era la expresión de una continuidad histórica, desde la dictadura hasta la democracia, de una política cultural entendida como mecanismo extractivista y extranjerizante. Vetar lo que el Presidente mismo había impulsado— revelaba la lógica del sistema: flexibilizar la normativa cultural según la conveniencia de intereses inmediatos. En ese contexto, Anchorena y su secretario llegaron a mi oficina con el expediente, exigiendo que lo firmara en el acto. Yo pedí 24 horas. Esa demora mínima bastó para poner en evidencia la trampa.

Anchorena llegó a esperar horas fuera de mi despacho, mientras yo, deliberadamente, prolongaba una conversación de café con Rodolfo Fogwill. Ella es un íncubo: un ser espiritualmente inferior, incapaz de pensar más allá de la supervivencia cortesana más básica.

Tweet

Las presiones se multiplicaron. Anchorena llegó a esperar horas fuera de mi despacho, mientras yo, deliberadamente, prolongaba una conversación de café con Rodolfo Fogwill. Para mí, Anchorena representaba lo que siempre definí como un íncubo: un ser espiritualmente inferior, incapaz de pensar más allá de la supervivencia cortesana más básica. Nunca más la recibí en mi oficina. Mientras no la recibía, llamé al Embajador Mejicano. El propio secretario de Cultura, Rubell Stella, terminó llamándome para pedirme explicaciones y, en un momento de tensión, llegó incluso a un gesto físico: intentó empujarme. Mi respuesta fue la frialdad de quien sabe dónde está parado. Decidí entonces mover la discusión al espacio público. Llamé a Jorge Glusberg y le propuse organizar, con apoyo del Grupo Clarín, un seminario sobre el futuro de la gestión cultural. Allí expuse sobre el mural de Siqueiros sin mencionar el conflicto concreto, pero la conferencia fue seguida por una nota de dos páginas en Clarín que destacaba la importancia de que el mural permaneciera en la Argentina. La operación estaba neutralizada: ya no podía exportarse sin costo político.

La respuesta del aparato fue inmediata. Stella y Anchorena convocaron a una conferencia de prensa en la planta baja de la Secretaría de Cultura para pedir mi renuncia. Pero el efecto simbólico había cruzado fronteras: un colega me escribió desde la Universidad de Texas para contarme que en Houston, en el Museo of Fine Arts, ya se preparaba la llegada de la obra y que la encargada de la operación era Mari Carmen Ramírez. La ironía posterior es conocida: un cuarto de siglo más tarde, esa misma Ramírez terminaría otorgándome el Peter Marzio Award, hasta que comprendió a quién había premiado. Por eso fue tan burda al intentar retirarmelo y humillar a su institución y al jurado que me había dado el premio.

En 2002, sin embargo, la presión era brutal. El secretario general de la Presidencia —entonces en promiscuidades con Anchorena— me pidió la renuncia. Respondí con claridad: yo no iba a renunciar porque había hecho lo que debía hacerse, y si había un costo político a pagar, debía ser asumido por otros. Leopoldo Moreau, como era esperable, eligió mirar para otro lado. Y Duhalde resolvió el conflicto de la manera más simple: disolviendo mi cargo en el organigrama. Un año después, me fui a Inglaterra con una beca Chevening para estudiar en la London School of Economics.

Cómo se contó esa historia es también parte del problema. La prensa cultural la redujo a un asunto de etiqueta e ineficiencia. Ana Martínez Quijano en Ámbito Financiero escribió que la disputa respondía a un problema de formas, de egos, de estilos. Nunca se preguntó por la causa real: un mural que podía haber salido del país bajo la presión de intereses privados y el silencio de funcionarios complacientes. Alicia de Arteaga, más calculadora, optó por no involucrarse demasiado. El negocio estaba en otro lado: con la llegada de Macri, la Comisión de Monumentos se transformó en una plataforma para cualquier tipo de excepción, mientras Fabio Grementieri continuaba como cortesano rococó defendiendo edificios recientes en Caballito como si fueran patrimonio. Lo que reveló aquel episodio no fue únicamente la presión de Anchorena, ni siquiera el veto de Duhalde. Fue la exposición de un sistema en el que patrimonio y gestión cultural funcionaban como coartadas para legitimar operaciones extractivas, encubiertas por una prensa que eligió deliberadamente bajar el nivel de la discusión y banalizarla. En ese teatro, Anchorena fue siempre protagonista.

Lo que reveló aquel episodio no fue únicamente la presión de Anchorena, ni siquiera el veto de Duhalde. Fue la exposición de un sistema en el que patrimonio y gestión cultural funcionaban como coartadas para legitimar operaciones extractivas, encubiertas por una prensa que eligió deliberadamente bajar el nivel de la discusión.

Tweet

La guardiana del patrimonio: mito y fetiche

A partir de 2010, la figura de Teresa Anchorena comenzó a consolidarse en la prensa y en los circuitos culturales como la “gran guardiana del patrimonio”. Ese título, repetido hasta el cansancio, funcionó menos como descripción de una labor efectiva que como una operación discursiva en el sentido que Mark Fisher describe: la fetichización de lo viejo y lo “auténtico” en un mundo dominado por lo joven, lo desechable y lo blasé. Anchorena pasó a ocupar un lugar similar al del disco de vinilo frente a Spotify o al café de barrio frente a Starbucks: un símbolo nostálgico de una Argentina parisina y ganadera que, en realidad, nunca existió.

A partir de 2010, la figura de Teresa Anchorena comenzó a consolidarse como la “gran guardiana del patrimonio”. Análoga al disco de vinilo frente a Spotify o al café de barrio frente a Starbucks: un símbolo nostálgico de una Argentina parisina y ganadera que, en realidad, nunca existió.

Tweet

Este proceso no fue espontáneo. La casta cultural, amenazada por la homogeneización neoliberal, encontró en la prohibición de “tocar lo auténtico” y en la defensa del “original” una estrategia de supervivencia. Patrimonio, bajo la dirección de Anchorena y Fabio Grementieri, se transformó en la coartada perfecta: el relato de Buenos Aires como “la París de Latinoamérica” se reforzó desde la Comisión de Monumentos sin reconocer que esa visión era una ficción oligárquica, endogámica y anacrónica, que ya había sido barrida por la modernidad y por el peronismo en el siglo XX. Lo paradójico es que, mientras se exaltaba la pureza de lo “intocable”, se habilitaban operaciones de alto impacto como la conversión del Palacio Duhau en hotel de lujo o la privatización estética de Puerto Madero. Ahí el discurso patrimonialista revelaba su costado más frágil: cosplay de purismo para ocultar actos de corrupción y negociados con el mercado inmobiliario. Las contradicciones eran aún más profundas si se trazan las conexiones biográficas: los vínculos íntimos de Anchorena con Fernando Botero —y las conexiones de este con el narcotráfico y el mercado de arte como espacio de lavado de dinero— remiten directamente a las lógicas menemistas y macristas, donde la frontera entre arte, especulación y blanqueo se volvió indistinguible. No por azar, la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes terminó involucrada en causas por evasión fiscal y armado de rutas financieras opacas.

Lo paradójico es que, mientras se exaltaba la pureza de lo “intocable”, se habilitaban operaciones de alto impacto como la conversión del Palacio Duhau en hotel de lujo o la privatización estética de Puerto Madero.

Tweet

El control de la narrativa sobre el imbroglio del mural de Siqueiros tampoco quedó librado al azar. Tres libros concentran los intentos de escribir esa historia: el de la ya mencionada Ana Martínez Quijano, que reduce todo a una crónica periodística con moraleja moralizante; otro, de autores de clase alta, que recurre al recurso del ofendido, invisibilizando los problemas bajo la estética de la queja de etiqueta; y, finalmente, el de Álvaro Abós, que con preguntas más que respuestas logra señalar la verdad incómoda: que la política cultural argentina quedó secuestrada por una casta que transformó el patrimonio en recurso de legitimación social y financiera. En ese marco, el mito de la “guardiana del patrimonio” no fue más que un dispositivo de continuidad. Un relato nostálgico, sostenido por la prensa y el establishment, que permitió ocultar los verdaderos intereses detrás de cada operación.

La teatralización de la autoridad

La trayectoria de Teresa Anchorena puede leerse menos como una política cultural sostenida que como una puesta en escena continua. Su poder nunca radicó en la formulación de programas estratégicos ni en la capacidad técnica, sino en la habilidad para encarnar una figura. Esa figura —la de la “guardiana del patrimonio”— funcionó como un rol teatral que le otorgaba autoridad simbólica en un contexto donde el contenido se había vaciado. Lo que importaba no era el patrimonio en sí, ni siquiera las decisiones puntuales sobre edificios, murales o plazas. Lo que importaba era la performatividad de la defensa: la pose de la incorruptible, la escenificación del linaje, el gesto de custodiar lo “auténtico” frente a un mundo en cambio. Ese gesto operaba como simulacro: ocultaba negociaciones, tapaba contradicciones y garantizaba continuidad.

Lo que importaba no era el patrimonio en sí, ni siquiera las decisiones puntuales sobre edificios, murales o plazas. Lo que importaba era la performatividad de la defensa: la pose de la incorruptible, la escenificación del linaje, el gesto de custodiar lo “auténtico” frente a un mundo en cambio.

Tweet

En la Argentina de la transición democrática, atravesada por la volatilidad económica y la globalización neoliberal, el rol de Anchorena y de quienes la rodeaban fue asegurar que nada cambiara demasiado. Su aporte fue, en definitiva, actuar la defensa de una tradición que en los hechos se entregaba cada día un poco más. Como en toda teatralización de poder, lo que contaba no era la eficacia, sino la representación. Y en esa representación, Anchorena fue protagonista: un cuerpo puesto en escena para sostener la ficción de que el patrimonio tenía guardianes, cuando en realidad tenía administradores de su desgaste.

Anchorena fue el cuerpo puesto en escena para sostener la ficción de que el patrimonio tenía guardianes, cuando en realidad tenía administradores de su desgaste.

Tweet

Continuará con el contrabandeo de piezas etnográficas an Uruguay y su ex secretario privado como curador. El caso Mateo Goretti, asesor cultural primigenio de Macri.

Deja una respuesta