Parte II

Teresa Anchorena fue, en vida, la encarnación más precisa de una concepción regresiva de la cultura: la cultura entendida como embalsamamiento.

Tweet

Teresa Anchorena fue, en vida, la encarnación más precisa de una concepción regresiva de la cultura: la cultura entendida como embalsamamiento. En su gesto público había una sobriedad congelada, una especie de rigidez estética que remitía más a la escultura funeraria que a la vitalidad política. Su piel siempre tersa, cuidadosamente trabajada para detener el paso del tiempo, no funcionaba como signo de juventud sino como síntoma de fijación: una superficie embalsamada, impermeable al deterioro y, por tanto, también impermeable al presente. Había algo de busto funerario de cera florentino del siglo XV. Sus trajes, pensados en clave de ceremonia más que de cotidianeidad, consolidaron esa impresión: Anchorena no se vestía para estar en el mundo sino para representarlo como una reliquia. La sonrisa fija, sin matices, completaba la imagen de un rostro que parecía concebido para figurar en placas de bronce o en retratos institucionales, nunca en la espontaneidad de la vida corriente.

Esta dimensión estética no es un detalle menor ni una observación frívola: constituye la expresión visible de un paradigma cultural que Anchorena defendió en sus múltiples cargos de gestión. Allí donde la cultura podía haber sido entendida como campo de producción, intercambio, experimentación y disputa, ella la redujo a patrimonio, a inventario, a ruina conservada. La cultura no como movimiento sino como mausoleo. Lo que se conserva no vive, y lo que se embalsama se exhibe precisamente porque ya no tiene la capacidad de transformar. En este sentido, la lógica patrimonial en la que Anchorena construyó su trayectoria no fue tanto una defensa del pasado como una neutralización del presente: fijar lo viejo como “auténtico” y convertir lo nuevo en amenaza. Ella se dejaba tocar para que el ecosistema en el que vivía fuera intocable. Esa visión regresiva no era accidental; era constitutiva de su rol en la institucionalidad cultural argentina.

Ella se dejaba tocar para que el ecosistema en el que vivía fuera intocable. Esa visión regresiva no era accidental; era constitutiva de su rol en la institucionalidad cultural argentina.

Tweet

El vínculo entre conservación y muerte es aquí fundamental. Conservar es, en muchos casos, impedir el deterioro natural, sostener la ficción de que lo que fue todavía es. Se trata, por tanto, de un gesto contra el tiempo: una resistencia al devenir. En el patrimonio cultural, esa operación adquiere un carácter político. No se trata solo de mantener edificios o tradiciones, sino de elegir qué se mantiene, qué se fija y, en consecuencia, qué se deja morir. Anchorena se convirtió en la administradora de esas decisiones, que nunca fueron neutrales. Su defensa del patrimonio respondía menos a un proyecto cultural colectivo que a la reproducción de una clase social que veía en los monumentos y en los cascos históricos el espejo de su propia genealogía, un espejo que no podía romperse sin que se quebrara también la ficción de su continuidad.

Su defensa del patrimonio respondía menos a un proyecto cultural colectivo que a la reproducción de una clase social que veía en los cascos históricos un espejo que no podía romperse sin que se quebrara también su ficción de su continuidad.

Tweet

De este modo, la cultura entendida como conservación adquiere un carácter mortuorio: se sostiene en la negación de la temporalidad y en la sacralización de lo ya muerto. No es casual, entonces, que Anchorena —como figura pública y como funcionaria— haya sido asociada, incluso en vida, a la solemnidad de lo fúnebre. Ella misma fue un cuerpo embalsamado, no solo en términos estéticos sino también simbólicos: un sujeto que habitaba la política cultural como si transitara un cementerio de grandes hombres, una guardiana de sepulcros investida con la misión de custodiar la memoria en tanto tumba.

Anchorena misma fue un cuerpo embalsamado: una guardiana de sepulcros investida con la misión de custodiar la memoria en tanto tumba.

Tweet

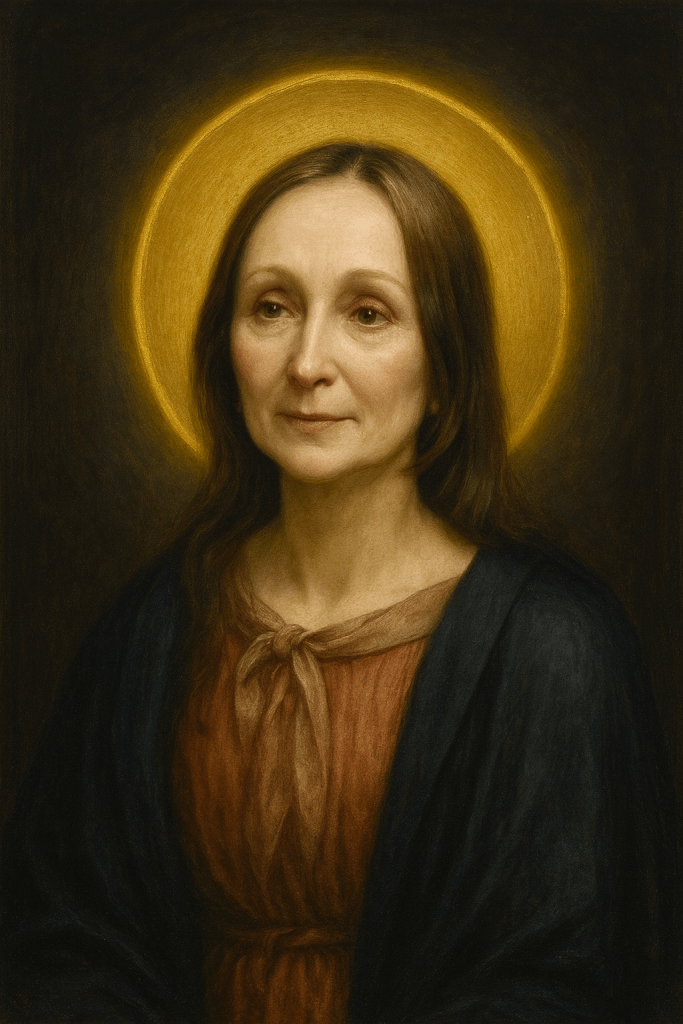

Santa Teresa del Eterno Retorno

La muerte real, en este marco, no representa un corte sino una continuidad. Anchorena se había preparado, estética y simbólicamente, para ser llorada como estatua antes que discutida como funcionaria. Por eso resulta tan significativa la reacción inmediata a su fallecimiento: un torrente de discursos laudatorios, de epitafios disfrazados de obituarios, que no se interesaron por lo que hizo en términos concretos sino por lo que “representaba”. En Argentina, este mecanismo es habitual: la fascinación no está en la memoria, en la reconstrucción crítica de lo vivido, sino en la muerte como evento que redime. Se muere y, automáticamente, se canoniza. El muerto deja de ser sujeto de historia y se transforma en objeto de culto.

En Argentina, este mecanismo es habitual: la fascinación no está en la memoria, en la reconstrucción crítica de lo vivido, sino en la muerte como evento que redime.

Tweet

Aquí conviene detenerse en una disociación clave: la diferencia entre archivo y epitafio. El archivo es lo que queda: documentos, decisiones, gestiones, trazos de lo que efectivamente se hizo. El epitafio es lo que se dice al morir: el relato que se impone, la narración que sustituye a la memoria. Anchorena, como figura pública, estaba destinada a esa sustitución. Su archivo —los expedientes de la Comisión de Monumentos, los informes del Fondo Nacional de las Artes, las políticas frustradas o los negocios encubiertos— permanece opaco, inaccesible, invisibilizado. Lo que circula es el epitafio: la “guardiana del patrimonio”, la “gran gestora”, la “mujer de la cultura”. Y el epitafio, como la lápida, no describe sino que fija, no recuerda sino que clausura.

El archivo de Teresa Anchorena permanece opaco, inaccesible, invisibilizado. Lo que circula es el epitafio: la “guardiana del patrimonio”.

Tweet

La fascinación argentina por la muerte se enmarca en esta operación. No se trata de memoria sino de epitafización. Los velorios se convierten en ceremonias de consagración, en donde lo que se canoniza no es la trayectoria concreta sino la idea de que la muerte ennoblece. En un país sin continuidad institucional, la muerte ofrece una continuidad ficticia: se preserva la figura del muerto como símbolo, se la eleva al panteón de los intocables y se evita la discusión sobre lo que realmente hizo. Anchorena es el ejemplo más claro de este proceso: una funcionaria cuya gestión fue, en muchos aspectos, cuestionable, pero cuya muerte produjo un consenso inmediato de santificación. Como si el deceso hubiera sido la culminación de la obra, y no el punto de partida para un balance crítico.

La fascinación argentina por la muerte no se trata de memoria sino de epitafización. Los velorios se convierten en ceremonias de consagración, en donde lo que se canoniza no es la trayectoria sino la idea de que la muerte ennoblece.

Tweet

Es aquí donde aparece el segundo movimiento de esta introducción: la retórica funeraria que rodeó su muerte no fue espontánea ni inocente. Los poemas, las loas, las publicaciones en redes sociales no solo buscaron recordar a Anchorena sino, sobre todo, producir un sentido: fijar una lectura de su figura. Y esa lectura fue, casi sin excepción, santificadora. Se habló de “Teresa patrimonio de la humanidad”, de “Teresa eterna”, de “Teresa contemporánea y antigua”, de “Teresa como mar inagotable”. La exageración hagiográfica no es casual: responde a un dispositivo cultural que confunde gestión con sacrificio, funcionario con santa, política cultural con canonización.

Este tipo de discursos no solo exaltan al muerto sino que funcionan como espejos de clase. En los textos de Fernando Sánchez Sorondo, por ejemplo, las referencias a lugares emblemáticos (los Champs-Élysées, Cabo Polonio, el Tigre, la Patagonia) no buscan tanto describir la trayectoria de Anchorena como ubicarla en un mapa simbólico de pertenencia. Son espacios codificados, lugares de una aristocracia venida a menos que se piensa a sí misma como custodio del tiempo. La santificación opera, entonces, en dos niveles: el personal (Anchorena como “santa” del patrimonio) y el colectivo (la clase dirigente cultural como “guardianes” de la identidad nacional).

En los textos de Fernando Sánchez Sorondo, por ejemplo, las referencias a lugares emblemáticos (los Champs-Élysées, Cabo Polonio, el Tigre) no buscan tanto describir la trayectoria de Anchorena como ubicarla en un mapa simbólico de pertenencia de clase venida a menos.

Tweet

En este punto, la fascinación por la muerte y el embalsamamiento cultural se entrelazan: así como la cultura concebida por Anchorena era la cultura de lo fijado, su propia muerte fue convertida en un acto de fijación simbólica. No importa lo que hizo, importa lo que representa. Y lo que representa es la persistencia de una visión regresiva de la cultura que se niega a aceptar el tiempo, la transformación y la disonancia.

Genealogías de la herencia y la retórica santificadora

El punto más revelador de la santificación póstuma de Teresa Anchorena no proviene de los obituarios periodísticos sino del gesto poético de Fernando Sánchez Sorondo. Su texto la ubica en una cadena de “Teresas”: Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta, Teresa de Lisieux, y finalmente Teresa Anchorena. El mecanismo es transparente: inscribir a la difunta dentro de una genealogía de santidad femenina que trasciende lo nacional para situarla en una estirpe espiritual universal. El apellido Anchorena, con su peso histórico en la oligarquía argentina, se ve aquí doblemente legitimado: no solo como linaje local sino como extensión de una santidad global.

Un texto de Sanchez Sorondo ubica a Anchorena en una cadena de “Teresas”: Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta!!! La difunta inscripta en una genealogía de santidad femenina que trasciende lo nacional para situarla en una estirpe espiritual universal.

Tweet

Este gesto opera sobre una lógica específica de clase: la aristocracia argentina, venida a menos en términos económicos pero todavía poseedora de capital simbólico, encuentra en los obituarios una manera de reproducir su centralidad. Sánchez Sorondo no es un poeta “cualquiera”: su propio apellido lo sitúa en esa constelación de legitimidades heredadas. La escritura del epitafio funciona como la prolongación de un banquete de apellidos: Anchorena es celebrada por un Sánchez Sorondo, y en esa operación los nombres se entrelazan como si la historia cultural del país pudiera reducirse a una genealogía de linajes reconocibles. La retórica santificadora se construye, entonces, sobre un doble cimiento: el capital simbólico del apellido y la mística religiosa de las Teresas.

El texto de Sánchez Sorondo, además, no se limita a la evocación religiosa. Introduce una geografía simbólica que resulta reveladora: menciona Cabo Polonio, La Pedrera, el Tigre, Madremanya. Son espacios que funcionan como signos de distinción, pero no de ostentación. No se trata de Gstaad ni de Saint-Tropez, sino de enclaves donde el lujo se enmascara de rusticidad. Son lugares que, en el imaginario de la élite argentina, representan la pobreza elegante, la austeridad como marca de refinamiento, la supuesta sencillez que solo puede permitirse quien ya ha heredado un capital de clase. En esos territorios, la élite performa una modestia controlada, un modo de habitar la decadencia con glamour. Situar a Anchorena en esa geografía no es un accidente: es situarla en el mapa de los “ricos pobres”, aquellos que hacen de la carencia un estilo y de la caída social un patrimonio.

Santa Teresa: Magdalena Redimida

Este mecanismo tiene resonancias en la historia del cristianismo. Desde los primeros siglos, la tensión entre prostitución y santidad ha sido una matriz de construcción hagiográfica. María Magdalena, la “pecadora” convertida en discípula ejemplar, constituye el caso paradigmático. El cristianismo heredó de la cultura grecorromana la capacidad de transformar el cuerpo corrompido en cuerpo redimido, y de allí en cuerpo sagrado. La prostituta arrepentida y la santa penitente son figuras que revelan un mismo patrón: la caída no impide la santidad, sino que la posibilita. Lo que se canoniza no es la pureza sino la transfiguración del pecado en virtud.

La prostituta arrepentida y la santa penitente son figuras que revelan un mismo patrón: la caída no impide la santidad, sino que la posibilita. Lo que se canoniza no es la pureza sino la transfiguración del pecado en virtud.

Tweet

El poema de Sánchez Sorondo reproduce esta lógica en clave secular. Anchorena, que no fue santa, es canonizada no a pesar de su historia de operaciones y acomodos sino precisamente gracias a ella. La muerte opera como la penitencia definitiva, y el epitafio la convierte en reliquia. De este modo, la retórica santificadora absorbe y neutraliza cualquier crítica: lo que en vida podía discutirse se convierte en prueba de santidad en la muerte. La prostitución de la gestión cultural (su promiscuidad con el poder, su uso del cargo para tejer redes de favores) es transfigurada en virtud patrimonial: el haber “cuidado” el patrimonio, aunque ese cuidado haya estado lleno de contradicciones y negociados.

La prostitución de la gestión cultural es transfigurada en virtud patrimonial: el haber “cuidado” el patrimonio y sus negociados.

Tweet

Aquí se vuelve necesario introducir una analogía con el mercado del arte. Walter Benjamin definió la obra de arte aurática como aquella que conserva un “halo” de unicidad, una presencia irreductible que la diferencia de la reproducción técnica. Esa aura se asocia, en la modernidad, a la obra romántica, convertida en objeto de culto. El mercado del arte contemporáneo ha explotado esta lógica hasta el extremo: las obras no se compran por su materialidad ni por su función sino por la aura construida alrededor de ellas, que en muchos casos es inseparable de la biografía del artista. Una pintura vale no por lo que muestra sino por lo que significa haber sido tocada por la mano de un “genio”.

La canonización de Anchorena funciona de manera análoga. No se trata de lo que hizo (el archivo de su gestión, plagado de decisiones discutibles) sino de lo que representa: el aura del apellido, la mística de la guardiana, la supuesta abnegación de la funcionaria. La muerte, como en el mercado del arte, multiplica el aura. Así como un artista muerto ve revalorizada su obra, una gestora fallecida ve embalsamada su biografía en clave de santidad. La operación de Sánchez Sorondo es, en este sentido, ejemplar: convierte a la difunta en reliquia, en objeto aurático, en obra de arte sacralizada por el solo hecho de haber sido clausurada por la muerte.

Esta analogía entre prostitución y santidad en el cristianismo, y entre mercado y aura en el arte moderno, permite entender la operación cultural que se está llevando a cabo en torno a Anchorena. Lo que se canoniza no es la trayectoria real, sino su transfiguración simbólica. La muerte borra el archivo y produce un epitafio, y ese epitafio funciona como fetiche: un objeto de culto que oculta las contradicciones materiales de la gestión. El problema de fondo no es, entonces, que se escriban poemas en su memoria ni que se la recuerde con afecto. El problema es que esas operaciones reemplazan la memoria crítica por la santificación. Se produce una genealogía imaginaria que la coloca junto a las grandes santas, se la inscribe en un mapa de lugares simbólicos que reafirman la identidad de clase, y se la convierte en obra aurática que circula en el mercado de la memoria. El resultado es la disolución de la política cultural en liturgia funeraria.

Archivo vs. Epitafio

En el caso de Teresa Anchorena, la tensión entre archivo y epitafio se manifiesta con especial crudeza. El archivo de su vida pública está compuesto por documentos, cargos, expedientes, decisiones y negociaciones: aquello que puede ser rastreado, cotejado y puesto bajo escrutinio histórico. El epitafio, en cambio, es el relato construido en el instante de su muerte: los poemas, los posteos, los obituarios y las frases consagratorias que circulan como verdad revelada. La distancia entre ambos no es un accidente; es una operación política. En la Argentina contemporánea, el epitafio tiende a borrar el archivo, porque la muerte se convierte en un acto de redención automática que neutraliza toda posibilidad de balance crítico.

En el caso de Teresa Anchorena, la tensión entre archivo y epitafio se manifiesta con especial crudeza.

Tweet

El archivo de Anchorena revela una trayectoria marcada por la ambigüedad entre lo público y lo privado. Su desempeño en la Dirección de Cooperación Internacional, la Comisión Nacional de Monumentos, y más tarde en el Fondo Nacional de las Artes, estuvo atravesado por conflictos de interés, acomodos y redes de favoritismo. No se trataba de gestiones transparentes ni de políticas culturales con un horizonte estratégico, sino de administrar instituciones como si fueran extensiones de un club social. El patrimonio cultural, en sus manos, no fue tanto un espacio de preservación para la ciudadanía como una plataforma para reproducir vínculos de clase, otorgar beneficios y mantener vigente un linaje social. Ese es el archivo: expedientes detenidos, permisos otorgados, operaciones frenadas o avaladas.

El epitafio, en cambio, opera en dirección opuesta. Allí donde el archivo muestra las contradicciones, el epitafio construye una imagen depurada. El obituario en La Nación la presentó como “gran guardiana del patrimonio”. Sánchez Sorondo la incluyó en la genealogía de las Teresas santas. Otros la describieron como figura de entrega y abnegación. En esa retórica funeraria no hay rastro de las polémicas ni de las irregularidades de su gestión. Todo queda absorbido por la idea de que su vida estuvo al servicio de la cultura, como si el solo hecho de haber ocupado cargos la convirtiera en santa laica. El epitafio, entonces, no recuerda: borra. No describe: canoniza. Esta disociación no es un fenómeno exclusivo de Anchorena; forma parte de un patrón argentino en el que la muerte produce unanimidad y silencio. En un país marcado por la polarización política, el único momento en que se suspende la crítica es el velorio. La fascinación por el muerto funciona como una coartada para evitar la memoria. En lugar de discutir el legado de Anchorena en términos concretos, se la recubre con palabras de afecto, se la inscribe en una genealogía simbólica y se cancela cualquier posibilidad de debate. La memoria crítica cede ante la sentimentalidad, y el archivo cede ante el epitafio.

Sin embargo, es precisamente en esa tensión donde se revela la naturaleza de la gestión cultural argentina. El epitafio no es solo un recurso retórico, es un dispositivo de legitimación. Al santificar a Anchorena, la casta cultural no estaba simplemente llorando a una colega: estaba reafirmando su propia centralidad. Canonizar a Anchorena es canonizar el modelo de gestión cultural que ella encarnaba: un modelo patrimonialista, elitista, endogámico, ajeno a la producción contemporánea y profundamente ligado a la reproducción de un capital simbólico heredado. En este sentido, el epitafio funciona como proyección: al elevarla a la categoría de santa, los vivos se aseguran de perpetuar su propio rol. El archivo, en cambio, incomoda porque revela lo contrario. Allí aparecen los vínculos con arquitectos beneficiados, las decisiones contradictorias sobre qué edificios preservar y cuáles dejar caer, las concesiones a intereses privados disfrazadas de defensa del patrimonio. Allí también se inscribe el costado más personal de su gestión: su uso del apellido Anchorena como moneda de cambio, su capital erótico-social en las redes del poder político, su capacidad para moverse entre amantes y jefes como estrategia de supervivencia. Todo eso pertenece al archivo, pero al morir, el archivo se clausura simbólicamente y es reemplazado por el epitafio.

En términos benjaminianos, el epitafio opera como una aura que cubre al archivo. Así como en el mercado del arte la obra aurática se percibe como única y sagrada, aunque su materialidad sea repetible, en la política cultural argentina el epitafio produce un aura sobre la figura del difunto. Anchorena, que en vida fue una operadora pragmática y muchas veces cuestionable, aparece en la muerte como “única e irrepetible”. El aura la convierte en incuestionable, y esa incuestionabilidad es precisamente lo que anula la memoria crítica. Este proceso revela una verdad incómoda: en la Argentina, la política cultural no se debate, se canoniza. Las figuras no se evalúan por sus políticas o por sus resultados, sino por su pertenencia a un linaje y por la retórica que se despliega en su muerte. Anchorena, con su epitafio santificador, se convierte en emblema de esta lógica. Lo que queda no es su archivo sino su aura.

La pregunta, entonces, es qué hacer con esa disociación. Porque si el archivo es invisibilizado y el epitafio se impone, la historia cultural se convierte en una sucesión de beatificaciones sin crítica. El riesgo es claro: se pierde la capacidad de aprender del pasado, de analizar los errores, de exigir responsabilidades. La cultura se transforma en cementerio, y los gestores culturales en estatuas. En el caso de Anchorena, insistir en el archivo frente al epitafio no es un acto de crueldad sino de honestidad intelectual. Recordar su gestión implica reconocer sus contradicciones, su falta de formación, su dependencia de redes de poder, su uso del patrimonio como capital social. El epitafio la convierte en “guardiana del patrimonio”; el archivo muestra que ese patrimonio fue también espacio de corrupción y acomodo. La memoria crítica exige elegir el archivo sobre el epitafio, aunque resulte incómodo en el clima sentimental del duelo.

En última instancia, el contraste entre archivo y epitafio en el caso Anchorena expone un dilema más amplio: ¿qué significa hacer política cultural en Argentina? ¿Se trata de conservar lo viejo como fetiche, de embalsamar lo muerto y de canonizar a los gestores? ¿O se trata de producir, debatir y arriesgar? La respuesta, hasta ahora, ha sido la primera. Anchorena no es solo un síntoma: es un emblema. Su epitafio lo confirma.

De 2010 en adelante: fetichización, simulacros y negocios

Tras el 2010, la figura de Teresa Anchorena comenzó a desplazarse de operadora cultural a símbolo patrimonial. Ya no era tanto la gestora que frenaba o habilitaba expedientes, sino la encarnación de un discurso: la “guardiana” de una tradición, la mujer que aseguraba que Buenos Aires siguiera siendo reconocida como la “París de América Latina”. Esta transición fue parte de un proceso más amplio: la consolidación de un esquema cultural que podría describirse, con Mark Fisher, como la fetichización de la vejez y la autenticidad en un mundo dominado por lo joven, descartable y blasé. En ese escenario, Anchorena pasó a ocupar el lugar de reliquia viva: una figura cuya mera presencia remitía a un pasado “auténtico” en medio de una modernidad globalizada.

Tras el 2010, la figura de Teresa Anchorena comenzó a desplazarse de operadora cultural a símbolo patrimonial, la mujer que aseguraba que Buenos Aires siguiera siendo reconocida como la “París de América Latina”.

Tweet

La paradoja es que ese pasado nunca existió en los términos en que ella lo enunciaba. Buenos Aires jamás fue realmente “París”, aunque esa ficción haya funcionado como propaganda para una élite que necesitaba verse reflejada en Europa para legitimar su poder. El discurso patrimonialista de Anchorena reforzó esta ficción. Cada edificio protegido, cada casco histórico sacralizado, cada ceremonia de la Comisión Nacional de Monumentos, repetía la idea de una ciudad que había sido cosmopolita y sofisticada, y que debía preservarse frente al avance de la globalización. Pero lo que se preservaba no era tanto el patrimonio urbano como el capital simbólico de una clase social. La París latinoamericana era, en realidad, el espejo de una oligarquía que ya estaba en retirada.

La París latinoamericana era, en realidad, el espejo de una oligarquía que ya estaba en retirada y eso la hacía risible.

Tweet

Este simulacro se sostuvo gracias a un dispositivo retórico y mediático que convirtió a Anchorena en figura casi litúrgica. Alicia de Arteaga, Celina Chatruc, Ana Martínez Quijano y otras periodistas culturales construyeron alrededor suyo un relato que borraba los conflictos y acentuaba el aura de “guardiana”. Ese relato estaba plagado de contradicciones: mientras se exaltaba la pureza patrimonial, se avalaban intervenciones como la del Palacio Duhau, convertido en hotel de lujo, o las remodelaciones de Puerto Madero, donde lo “histórico” se subordinaba a la especulación inmobiliaria. La Comisión de Monumentos se presentaba como custodio de la autenticidad mientras habilitaba negociados que transformaban el patrimonio en mercancía de alto rendimiento.

Alicia de Arteaga, Celina Chatruc, Ana Martínez Quijano, etc construyeron alrededor suyo un relato que acentuaba el aura de pureza patrimonial mientras avalaban intervenciones como la del Palacio Duhau.

Tweet

Aquí la noción de cosplay institucional resulta pertinente: Anchorena, con su apellido y su estética de sobriedad congelada, jugaba el papel de guardiana del tiempo, pero lo que encubría era una trama de intereses que incluía arquitectos favorecidos, empresarios inmobiliarios y bancos de inversión. El patrimonio era la máscara; la especulación, el trasfondo. La cultura se volvía, así, un espacio para negociar rentas y legitimidades, más que un terreno para producir memoria crítica. La retórica del “no tocar lo auténtico” se convertía en herramienta para prolongar la vigencia de una casta que había perdido poder económico pero que pretendía mantener capacidad simbólica. Ese ha sido el rol del arte en Buenos Aires en los últimos treinta años. El patrimonio, en este esquema, no era un bien común sino un dispositivo de exclusión: se preservaba lo que servía para sostener la ficción de la oligarquía como guardiana de la nación.

La retórica del “no tocar lo auténtico” se convertía en herramienta para prolongar la vigencia de una casta que había perdido poder económico pero que pretendía mantener capacidad simbólica. Ese ha sido el rol del arte en Buenos Aires en los últimos treinta años.

Tweet

Anchorena fue, en este sentido, tanto sujeto como objeto del proceso. Su propia figura fue patrimonializada en vida: embalsamada en su look, congelada en su estética, convertida en reliquia de un tiempo que nunca existió. Al morir, esa operación alcanzó su culminación: el epitafio la canonizó como santa del patrimonio, borrando el archivo de sus gestiones. La fascinación por su muerte no fue más que la consecuencia lógica de un dispositivo que ya había hecho de ella una estatua viviente. Lo que revela este último tramo de su trayectoria es la incapacidad de la política cultural argentina para pensarse en términos contemporáneos. En lugar de discutir industrias culturales, circulación digital, derechos de autor en la era del streaming o políticas de acceso democrático, se prefirió refugiarse en el mausoleo del patrimonio. Y Anchorena fue la sacerdotisa de ese mausoleo. Su muerte, celebrada en la Legislatura con honores, fue el último acto de una liturgia que confunde cultura con funeral, memoria con epitafio, y política con genealogía.

Su muerte, celebrada en la Legislatura con honores, fue el último acto de una liturgia que confunde cultura con funeral, memoria con epitafio, y política con genealogía.

Tweet

La piel como membrana: enfermedad, disimulo y gestión cultural

En los relatos posteriores a su muerte, un elemento fue cuidadosamente silenciado: el cáncer que la descomponía desde adentro. La enfermedad, como suele ocurrir en las élites culturales, fue recubierta por la discreción, apenas mencionada en términos vagos de “larga dolencia”. Y sin embargo, esa enfermedad ofrece una clave para pensar la figura de Anchorena y el modo en que se construyó su identidad pública. El cáncer corroe desde dentro, deshace los tejidos, vacía la fuerza vital, pero la piel se convierte en la frontera que todavía conserva la forma, el envoltorio que mantiene la apariencia de integridad. El cuerpo puede estar devastado, pero mientras la piel siga intacta, el semblante permanece.

El cancer ofrece una clave para pensar la figura de Anchorena y el modo en que se construyó su identidad pública.

Tweet

En Anchorena, esta metáfora adquiere una dimensión cultural y política. Su rostro terso, su piel cuidada hasta lo antinatural, funcionaban como membrana que disimulaba el desgaste interno: no solo el de la enfermedad, sino el de su propia clase, el de un modelo de gestión cultural agotado, el de una institución corroída por la corrupción y el acomodo. La piel era el escudo donde la identidad se disimulaba, el lugar en el que lo interno —la descomposición— se ocultaba bajo la apariencia de orden. Esa tensión entre interior descompuesto y superficie intacta es, en última instancia, la metáfora de la cultura patrimonialista argentina: un sistema vacío, corroído, que se sostiene gracias a la membrana del discurso, de la estética, de la retórica de la preservación.

Esa tensión entre interior descompuesto y superficie intacta es, en última instancia, la metáfora de la cultura patrimonialista argentina: un sistema vacío, corroído, que se sostiene gracias a la membrana del discurso patrimonial.

Tweet

Este contraste se vuelve más claro si pensamos en la tradición filosófica que concibe el cuerpo como expresión del alma. En esa visión, el rostro revela el carácter, la piel deja entrever la interioridad, la corporalidad comunica lo invisible. Anchorena invertía esa lógica. Su piel no expresaba nada, sino que ocultaba. No revelaba la vida interior, sino que la tapaba. Su identidad no residía en lo que mostraba sino en lo que disimulaba. La piel no como transparencia, sino como opacidad. La membrana no como ventana, sino como muralla.

Viva, Ya Estaba Embalsamada

Ese “cuerpo embalsamado” no era solo el efecto de una estética personal, sino la expresión de un paradigma institucional. Así como su piel ocultaba la enfermedad, su retórica de “guardiana del patrimonio” ocultaba la descomposición interna de la política cultural: las instituciones corroídas por el clientelismo, los museos utilizados para lavar dinero, las comisiones patrimoniales al servicio de intereses inmobiliarios. Todo estaba deshecho por dentro, pero la membrana del discurso mantenía la apariencia de integridad.

Ese “cuerpo embalsamado” no era solo el efecto de una estética personal, sino la expresión de un paradigma institucional. Así como su piel ocultaba la enfermedad, su retórica de “guardiana del patrimonio” ocultaba la descomposición interna de la política cultural: clientelismo, lavado, intereses inmobiliarios.

Tweet

La piel, entonces, se convierte en metáfora de la gestión cultural argentina en su conjunto. Un sistema que se presenta como sólido y honorable, que habla de “identidad”, “patrimonio” y “autenticidad”, pero que en realidad funciona como envoltorio que disimula la descomposición. Así como el cáncer avanza en silencio, la corrupción avanza detrás de la retórica. Y cuando la muerte llega, lo que queda no es la verdad del archivo, sino la superficie embalsamada del epitafio.

En la muerte de Anchorena, la fascinación por su figura no fue tanto por lo que representaba como por la perfección de ese envoltorio. La piel intacta, la membrana impecable, el rostro sin grietas: eso fue lo que permitió que se la canonizara como santa del patrimonio. Porque el epitafio no necesita interioridad; necesita superficie. La piel, como membrana, se convirtió en el soporte de la ficción.

Las Teresas, las prostitutas y la falta de formación

En el momento en que la muerte canoniza a Teresa Anchorena, los discursos que emergen la inscriben en una genealogía de “Teresas”: Teresa de Ávila, Teresa de Calcuta, Teresa de Lisieux. Esa inscripción no es inocente. Desde los orígenes del cristianismo, la santidad femenina ha sido inseparable de la prostitución, real o simbólica: la mujer caída que, a través del sacrificio o de la penitencia, es convertida en santa. La retórica funeraria que rodeó a Anchorena reproduce exactamente ese esquema: una vida atravesada por acomodos, por promiscuidad política y social, por vínculos con amantes y padrinos de ocasión, se transfigura en muerte en signo de pureza, guardia y legado. La prostitución se redime en santidad.

Desde los orígenes del cristianismo, la santidad femenina ha sido inseparable de la prostitución, real o simbólica: la mujer caída que, a través del sacrificio o de la penitencia, es convertida en santa. La retórica funeraria que rodeó a Anchorena reproduce exactamente ese esquema:

Tweet

El dispositivo cultural que sostuvo esta canonización no fue el rigor intelectual ni la potencia de ideas transformadoras, sino algo mucho más precario: la falta de formación erigida como virtud. Aquí es donde la figura de Anchorena se vuelve emblema de una clase social definida más por su apellido que por su capacidad. Su supuesta formación en antropología en París nunca existió como tal: cursó como oyente, y lo que haya entendido en la Sorbonne de los años setenta —la Sorbonne de Foucault, del estructuralismo en crisis, de la crítica a Lévi-Strauss— fue, en el mejor de los casos, fragmentario. Lo que resultó de ese pasaje no fue una sensibilidad crítica hacia la modernidad, sino una versión provinciana y regresiva: la fijación patrimonial como respuesta a un mundo que ya había empezado a pensar en flujos, discontinuidades y descolonización.

Ese contraste no puede entenderse como simple desajuste entre lo que se debatía en París y lo que ella trajo de regreso a Buenos Aires, sino como una traducción de clase: mientras Foucault utilizaba la metáfora arqueológica para desmontar los dispositivos de poder que organizan el saber y mostrar cómo las capas del discurso revelan discontinuidades históricas, Anchorena redujo esa noción a una arqueología literal, la de las fachadas, los vitrales y los cascos históricos. En su versión provinciana, la arqueología dejó de ser crítica para convertirse en embalsamamiento: una práctica destinada a fijar, proteger y conservar lo existente. No se trataba de incapacidad teórica, sino de mandato social. Su pertenencia a una oligarquía en retroceso hacía imposible adoptar la crítica de los discursos; lo único que podía ofrecer era el culto a los restos, la momificación de lo viejo como forma de sostener la ficción de continuidad de una clase que ya no tenía futuro.

Su pertenencia a una oligarquía en retroceso hacía imposible adoptar la crítica de los discursos; lo único que podía ofrecer era el culto a los restos, la momificación de lo viejo como forma de sostener la ficción de continuidad de una clase que ya no tenía futuro.

Tweet

Su Momificación fue el Anti-Paris

El contraste es brutal: mientras en París se desmontaban las categorías rígidas de la antropología estructural y se abrían paso las críticas al colonialismo epistémico, Anchorena regresaba a Buenos Aires para instalar una política cultural concebida como mausoleo. Allí donde Foucault discutía la arqueología del saber, ella se limitaba a la arqueología literal de fachadas y cascos históricos. No por incomprensión inocente, sino porque su lugar de clase no le permitía otra cosa: la cultura debía conservarse, no transformarse.

La falta de formación no fue solo un rasgo personal, sino el sello de la constelación que la rodeaba. Alicia de Arteaga, convertida en voz autorizada del diario La Nación, no se sostuvo por la fuerza de su prosa ni por una política cultural coherente, sino por su relación ilegítima con uno de los dueños del diario. Ana Martínez Quijano, por su parte, dilapidó su vida en los cócteles que cubría, en el alcohol de recepción en recepción, incapaz de cultivar un pensamiento más allá de la superficie. Y sin embargo, eran ellas —junto con otras figuras menores— quienes construían el relato, quienes reproducían el aura de Anchorena como guardiana. La falta de formación se convirtió en criterio de pertenencia: lo importante no era lo que se sabía, sino el apellido que se llevaba, la mesa a la que se accedía, la copa que se sostenía.

Este es el punto clave: la clase social definanciada que Anchorena representaba encontró en la ignorancia una forma de capital simbólico. Su prestigio no radicaba en el conocimiento sino en el gesto, en la ceremonia, en la capacidad de ocupar cargos sin entenderlos, de custodiar sin leer, de firmar sin preguntar. En esa clase, la erudición era sospechosa, la formación académica un exceso, el pensamiento crítico una amenaza. Lo que valía era el apellido, el apellido como contraseña que abría las puertas del Estado y de las fundaciones privadas.

La genealogía de las Teresas se vuelve entonces reveladora: santas o prostitutas, todas construyen su aura no por lo que saben sino por lo que representan. Anchorena se ubica en esa serie como la Teresa patrimonial, la que convierte la falta de formación en signo de autenticidad, la que transforma la frivolidad en virtud, la que hace del apellido un aura que recubre el vacío. Como en el cristianismo primitivo, la prostitución se convierte en santidad; como en el mercado del arte contemporáneo, el aura reemplaza al archivo.

Como en el cristianismo primitivo, la prostitución se convierte en santidad; como en el mercado del arte contemporáneo, el aura reemplaza al archivo.

Tweet

Next: El Tráfico de Obras Indígenas Robadas

En síntesis, Anchorena fue convertida en guardiana aurática de un patrimonio entendido como mausoleo, cuando en verdad su gestión debe leerse como un engranaje más en la articulación entre oligarquía cultural, negocios inmobiliarios y retóricas de santificación mediática. La fascinación por su muerte no hace sino confirmar esta lógica: allí donde el archivo exhibía ambigüedad, el epitafio clausura y canoniza.

En el próximo post me propongo llevar esta reflexión un paso más allá, acercando la figura de Anchorena a la noción de momificación. Porque si el bien etnográfico puede devenir fetiche de contrabando, en su caso la propia figura terminó funcionando como objeto: reliquia embalsamada, mercancía simbólica y emblema de un tiempo inexistente. No es casual que su secretario privado, Facundo de Almeida, haya terminado al frente del MAPI en Montevideo, un museo marcado por la controversia y la corrupción en torno a la colección de Mateo Goretti. En ese cruce —entre patrimonio, momias y tráfico simbólico— se juega la verdadera dimensión de la política cultural que Anchorena encarnó y que hoy, paradójicamente, se la empeña en venerar.

Deja una respuesta