El Frankenstein Anchorenesco y la Distribución de lo Sensible

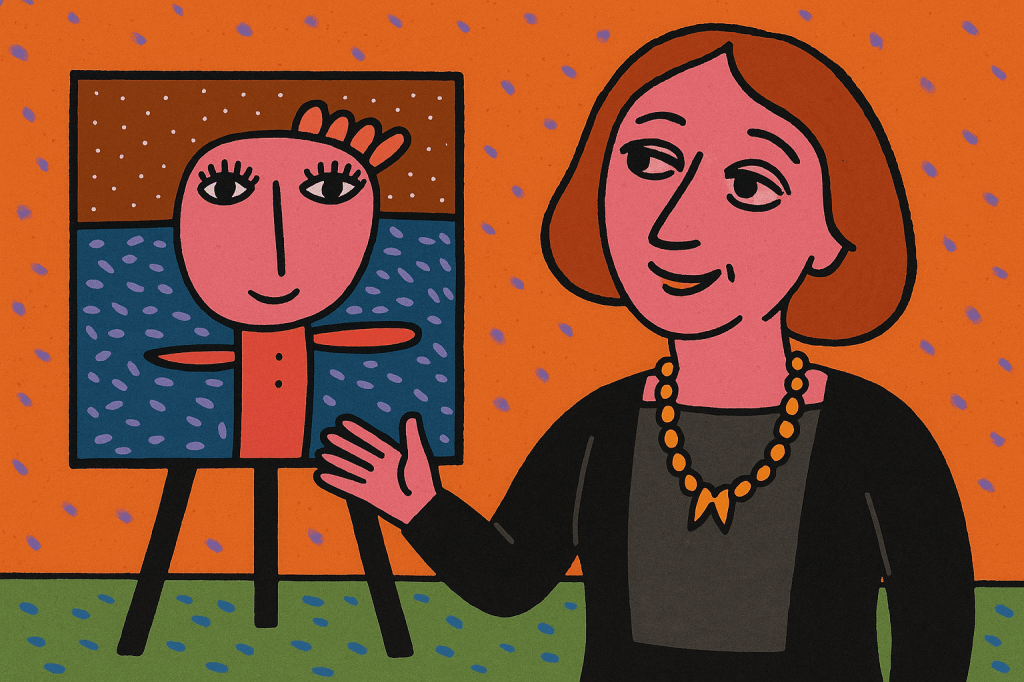

Teresa Anchorena murió en medio de un quasi-psicótico intento de canonización que debe haber sorprendido hasta a sus íntimos. La retórica del obituario se apresuró a fijarla como “guardiana del patrimonio”, “gran dama de la cultura”, “memoria viva de lo nuestro”. Ese tono santificador suele tener un costo: borra el debate, lima los bordes del archivo, sustituye historia por alegoría. Pero si uno raspa la superficie, aparece la paradoja que aquí interesa: a quien quiere construirse como garante de la calidad perdurable (el patrimonio histórico nacional) fue, a la vez, la primera gran legitimadora de un fenómeno de arte de consumo rápido de nivel mas bajo que el de fast food: Milo Lockett fue un producto habilitado y potenciado por ella.

Teresa Anchorena fue la primera gran legitimadora de un fenómeno de arte de consumo rápido de nivel más bajo que el del fast food: Milo Lockett fue un producto habilitado y potenciado por ella.

Tweet

Lo que quiero describir acá no es el expediente de un capricho ni de un error puntual; es la radiografía de un régimen. Y el régimen, siguiendo a Jacques Rancière, se llama distribución de lo sensible: el conjunto de reglas —no siempre explícitas— que deciden qué se ve, quién puede verlo, cómo debe verse y cuánto vale verlo. Allí donde podría haber “política del arte” (el momento que interrumpe, desajusta, produce sujetos que no tenían parte), lo que encontramos (en la praxis de Anchorena) es policía del gusto: un ordenamiento suave, eficaz, de lugares y funciones que estabiliza el consenso estético bajo el nombre prestigioso de “patrimonio”.

Lo que encontramos (en la praxis de Anchorena) es policía del gusto: un ordenamiento suave, eficaz, de lugares y funciones que estabiliza el consenso estético bajo el nombre prestigioso de “patrimonio”.

Tweet

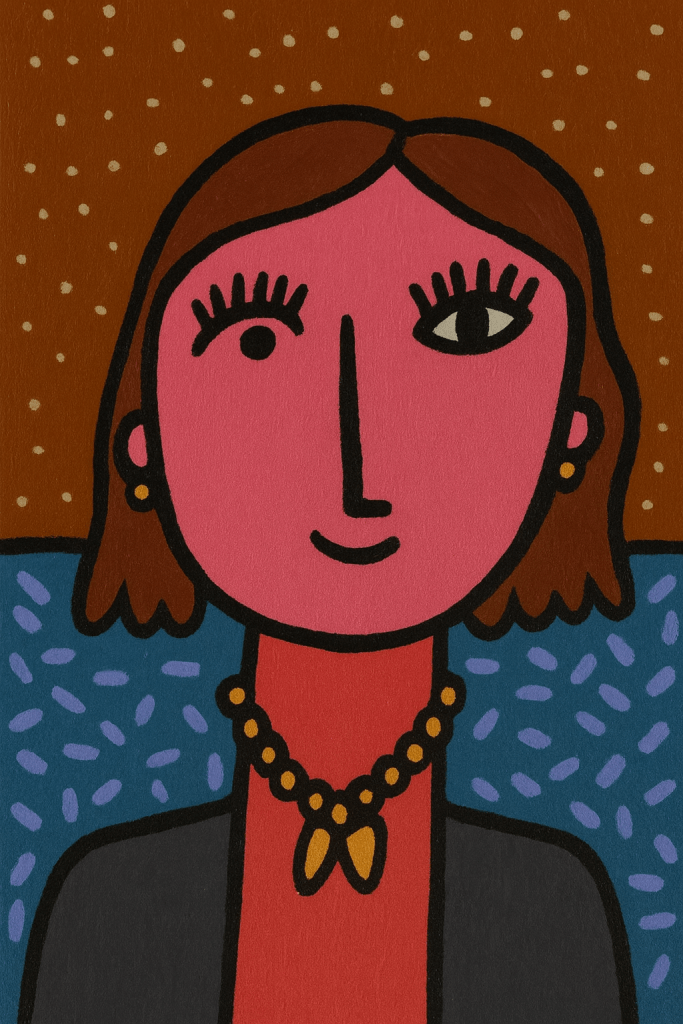

Ese consenso produjo a Milo Lockett como un producto lógico. Un lenguaje plástico de alta comunicabilidad, baja tensión política y gran escalabilidad: figuras esquemáticas de lectura instantánea, cromatismos planos, frases breves, caritas y animalitos que son a la vez firma y guiño; y por encima de todo, una finalización laqueada que promete brillo, prolijidad, “listo para colgar” y un excelente rendimiento fotográfico. La obra rinde en tapa de revista, en selfie de inauguración, en living de Nordelta. Una obra de Lockett no pide alfabetización crítica; ni siquiera transfiere el esfuerzo de interpretacion al espectador. Simplemente pide ser usada. Y ese “uso” —decorar, donar, regalar, señalizar pertenencia— es exactamente lo que el consenso distribuye: valor de uso por sobre valor de verdad. El resultado es una pedagogía de la aceptabilidad: un público “democratizado” que puede comprar arte sin riesgo de descolocarse, y un sistema que llama “patrimonio” a aquello que circula sin conflicto porque lo determina un grupo de ‘scholars’ sin diplomas, ni premios ni curriculums honorables; mas allá de los que se inventaron mutuamente. La Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos que ella presidió fue un lugar, en términos de honorabilidad, de gente de pocos honores y calidades: de Arteaga, Petrina…

Una obra de Lockett no pide alfabetización crítica; ni siquiera transfiere el esfuerzo de interpretacion al espectador. Simplemente pide ser usada. Y ese “uso” —decorar, donar— es exactamente lo que el consenso distribuye: valor de uso por sobre valor de verdad.

Tweet

Santa Teresa y la impotencia de la galería de arte de competir con la industria cultural

Conviene, sin embargo, afinar el diagnóstico. Anchorena no solo legitimó a Lockett: intentó controlarlo. Lo que, como galerista, Santa Teresita debe haber lamentado fue el que la logica galeristica no fuera la misma de la del sello discográfico: contratos, exclusividades, derechos, regalías, “catálogo” bajo tutela. Esa lógica funciona en la música porque la mercancía principal del sello es el máster y su reproducción controlada: hay gestión centralizada del soporte, ventanas de explotación, cláusulas, avances, recaudaciones. La pintura, en cambio, no es la música. La mercancía no es un máster reproducible sino un conjunto de objetos singulares que el artista puede producir y colocar por fuera de la mediación única; el régimen jurídico del derecho de autor no captura el flujo material de la obra como captura el de una grabación; el droit de suite cuando existe es marginal; no hay una infraestructura de monopolio equivalente. Traducido al llano: un pintor prolífico puede desbordar cualquier galería con volumen, abrir su showroom, vender directo, saturar un segmento. Lockett —que venía de la lógica textil, de la remera estampada y la rotación de stock— entendió esa asimetría mejor que su galerista y vio, rapidamente, que no le convenia. Donde ella veía “carrera tutelada”, él vio “sistema de abastecimiento”. Donde ella pensaba en escasez (para sostener precio), él pensó en abundancia programada (para ganar presencia). Donde ella calibraba apellido, él calibraba volúmen.

Anchorena no solo legitimó a Lockett: intentó controlarlo. Pero, como galerista, Santa Teresita debe haber lamentado que la lógica galerística no fuera la misma de la del sello discográfico: contratos, exclusividades, derechos, regalías,

Tweet

El movimiento es claro: Anchorena lo unge —galería propia, plataforma en feria, apellido que abre puertas— y Lockett la usa como trampolín para, acto seguido, invertir la relación. No se deja “encerrar” en contrato de estrella de sello: externaliza la venta, diversifica formatos, expande puntos de contacto, ocupa ferias directas al público, arma tienda, multiplica series, hace objetos, coquetea con real estate, “hace ruido”. El control que Anchorena imaginó se vuelve imposible por la naturaleza del soporte y por la astucia de quien, con “más calle”, lee mejor los incentivos. La pintura desarma la gramática del sello. A partir de ahí, el guion es implacable: el “descubrimiento” queda sin rédito de control y el “triunfo” se envenena: él se va con la legitimidad; ella se queda con la intemperie del fracaso. Y, como toda persona inteligente, Anchorena lo entiende: no reclama autoría, no pelea por porcentaje, desaparece. Es un silencio que dice: “lo intenté pero la estructura no da”. Astuta, la Santa.

Hasta aquí Jacques Rancière nos sirvió para entender el régimen de visibilidad (policía del gusto) y la no-política de la inclusión sin conflicto. Pero hay otra pieza que vuelve el caso quirúrgico: Walter Benjamin. La “obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” describía un pasaje: del valor cultual (el aura como distancia, singularidad irrepetible, objeto inserto en ritual) al valor de exhibición (el objeto reproducible que vive para la circulación masiva). El caso Lockett da un giro perverso: el original funciona como reproducción. La terminación laqueada, la prolijidad industrial del borde, la iconografía repetible, la economía de contornos y planos que admite variación infinita sin pérdida de identidad, todo está orientado a producir un “único” que se comporta como serie. No hace falta una matriz técnica para multiplicar: basta la fórmula. Por eso el “tener un Lockett” no enuncia singularidad; enuncia pertenencia a una serie. Es, literalmente, aura invertida: una apariencia de unicidad diseñada para ser intercambiable.

El caso Lockett da un giro perverso a la denuncia de la reproducibilidad técnica de Walter Benjamin: el original funciona como reproducción. Todo está orientado a producir un “único” que se comporta como serie.

Tweet

Dos Neo-Conservadores: Anchorena y el Basquiat Domesticado

Ese diseño encuentra su ecosistema en el consumo aspiracional. Nordelta no es aquí un lugar solamente: es una economía moral del gusto. Casas nuevas, materiales brillantes, líneas pulcras, superficies lisas, paletas “alegres” y, sobre todo, símbolos legibles de status. Lockett calza como guante porque su pintura es logotipo: reconoce a su público y su público se reconoce en ella. “Basquiat domesticado”: se toma del mítico la promesa de calle, grafismo, urgencia; se le extirpa toda densidad política. El gesto se vuelve táctil —apto para el muro blanco del living, para el consultorio. La prensa lifestyle lo celebra porque rinde en cámara y porque traduce un relato tranquilizador: “el arte es alegre, amable, inclusivo”. La escuela del gusto que se activa no enseña a mirar; enseña a reconocer. El reconocimiento es veloz, gratificante, “no duele”. La obra deja de ser escena de interpretación para convertirse en dispositivo de circulación.

La escuela del gusto que se activa no enseña a mirar; enseña a reconocer. El reconocimiento es veloz, gratificante, “no duele”. En Lockett, la obra deja de ser escena de interpretación para convertirse en dispositivo de circulación.

Tweet

En este punto, vale subrayar la ambición real del dispositivo que Anchorena encarna. El “patrimonio” en su praxis no conserva el conflicto: lo momifica. No es un archivo de tensiones ni una máquina de temporalidad (que nos fuerce a mirar con y contra el pasado); es una tecnología de presente que lubrica la circulación. Patrimonio como marca de certificación: un sello que dice “esto es seguro”, “esto es de todos”, “esto merece durar” y, al decirlo, lo vuelve vendible. Ese “barniz patrimonial” cubre el pasaje del objeto desde el estudio del artista a la pared del comprador aspiracional sin necesidad de mediación crítica: ahí donde debería haber historia, hay protocolo. En lenguaje rancieriano: policía.

El “patrimonio” en su acepción Anchorena es un fósil. No es un archivo de tensiones ni una máquina de temporalidad (que nos fuerce a mirar con y contra el pasado); es una marca de certificación: que dice “esto es seguro”, “esto es de todos”. Eso es policía cultural.

Tweet

La obra de arte no como trastienda sino como stock

Que la obra se deprecie en remates años después no desmiente nada; confirma la gramática propuesta desde el vamos. Un régimen que no promete canon sino consenso necesita novedad constante. Lo que ayer fue “objeto de deseo democrático” mañana es stock. La repetición —que fue condición de inteligibilidad y de venta— se torna saturación. La ironia del caso es que Anchorena hizo algo parecido con los cascos historicos.

Lo que muchos leen, hoy, como “el fracaso” de Lockett es el ciclo de producto de un bien diseñado para la exhibición rápida y la señalización social. No hay tragedia estética en la caída del precio; hay coherencia del dispositivo. Si el objetivo no era producir historia, sino producir adhesión, el objetivo se cumplió. La obsolescencia también estaba inscrita desde el principio. Lovearnotpeople lo dijo, desde el vamos. Teresa Anchorena, no. Hasta la semana pasada creia que la codicia era un pecado capital. Ni hablar, cuando la palabra arte esta en el medio.

Queda, claro, el texto de la obra. Y conviene tomárselo en serio, porque ahí se ve la ingeniería. Cromatismo: paletas saturadas, sin reñir con el “alegre elegante” que soporta interiorismo de revista. Dibujo: línea segura, ni sucia ni “virtuosa”, sino táctil. Composición: centralidad de figura, relación figura/fondo sin profundidad, campo de color plano que admite variaciones. Escritura: palabras breves (nombres propios, sustantivos, frases “húmedas”), que dan un plus emocional sin densidad semántica. Superficie: lacado como promesa de “producto bien terminado”, brillo que multiplica luz y convierte el cuadro en un espejo social: devuelve a quien mira la emoción amable de su propia compra. Iconicidad: niño, animal, mujer de ojos grandes, el “muñequito” que retiene algo de garabato y, por eso, “autenticidad”; pero sin riesgo de ilegibilidad. “Basquiat” aparece como cita sin compromiso: la energía del trazo y del grafismo callejero, la coronita. Todo es vacunado contra el conflicto, el SIDA, la devaluación pero lo único que hace es enfermar al arte, trabajar en un gobierno que no provee medicamentos a los seropositivos y negar el contexto social.

Milo Lockett y Teresa Anchorena: Frankensteins o Robots?

La diferencia no es menor. En Shelley, el Romanticismo hace de Frankenstein una figura redimible. Milo Lockett y Teresa Anchorena, a pesar de sus diferencia, funcionan como sistemas lo que los convierte en seres humanos que dedican su vida a deshumanizarse. Al elegir ser absorbidos por su obra en tanto sistemas, se convierten en items legible a golpe de ojo. El sistema produce formas de deseo a través de formas de reconocimiento. Por eso, el sistema es lo que los medios de comunicación privilegian. La imagen rinde como thumbnail en Instagram, y en la nota dominical de La Nación Revista. La obra de Milo Lockett es fotogénica en el sentido exacto: lo fotogénico es su aura. Benjamin, otra vez: el valor de exhibición desborda al valor culto. No hace falta “estar” ante la obra; alcanza con verla reproducida. Y cuando se está ante ella, lo que se busca es lo mismo que ofrece la reproducción: confirmación de lo que ha sido visto previamente. Esa economía explica la otra cara: la crítica especializada se desinteresa porque no hay trabajo para hacer. Lo que la obra tiene para decir, lo dice de inmediato. Una vez agotado ese golpe, no insiste. Y la insistencia —esa capacidad de una obra de no agotarse— es lo que llamamos, todavía, duración.

En Shelley, el Romanticismo hace de Frankenstein una figura redimible. Milo Lockett y Teresa Anchorena, a pesar de sus diferencia, funcionan como sistemas lo que los convierte en seres humanos que dedican su vida a deshumanizarse.

Tweet

Qué es el Arte para Santa Teresa de Anchorena?

Esta discusión puede parece bizantina, sobretodo aplicada a estos personajes pero, usada con inteligencia, golpea en el centro de la pretendida santidad de Teresa Anchorena y nos obliga a hacer una pregunta clave si de su canonización cultural se trata: ¿Qué es el arte para ella en este régimen de sistemas? No un campo de batalla de formas, no una lucha por la visibilidad de aquello que incomoda, no una política en el sentido rancieriano, sino un interfaz de-para el consenso. El arte es lo que permite que “los de abajo” —tal como el imaginario tanto de Lockett como de Anchorena los dibuja y define, respectivamente— ingresen al arte, sin producir ruido, sin hacer preguntas: una educación sentimental hacia lo inmediatamente amable. La transformación kitsch del espíritu Flaubertiano. El problema de semejante paternalismo estético es que tiene un reverso: desprecia —o al menos subestima— la agencia del otro. Por eso el episodio Lockett la hirió: demostrando que el control de ‘la plebe’ es frágil, que el “educado” puede usar la educación para otra cosa (negocio, marca, revancha) y descartar a la institutriz. Su appeal no funciona al nivel de la clase media. Ese gesto la obliga a una opción: disputar la autoría (y quedar pegada a la banalización) o retirarse y aferrarse a un aspiracionalismo declasado que todavía la puede reconocer o que la puede erotizar (el peronismo en su lado mas perverso). Santa Teresa de Anchorena optó por la mejor opción e hizo bien. Pero el daño ya estaba hecho.

¿Qué es el arte para Santa Teresa de Anchorena en este régimen de sistemas? No un campo de batalla de formas, no una lucha por la visibilidad de aquello que incomoda, no una política en el sentido rancieriano, sino un interfaz de-para el consenso.

Tweet

La Falta de Formación como Virtud

Mi blog loveartnotpeople, en su version original, hizo de Milo Lockett y Anchorena dos paradigmas. Actué, criticándolos, durante años como instancia de disenso para poner en evidencia los limites de tolerancia del regimen de visibilidad y legitimación de lo sensible. Allí donde todo el mundo tiene una excusa (“democratizar”, “hacer el bien”, “llegar a ser un ser de luz”), la crítica rompe la gramática de las buenas maneras y nombra lo que el consenso niega: banalización, transformación en fórmula, simulación del aura, pedagogía de la obediencia. No extraña que Lockett y Anchorena me hayan tenido pánico: la crítica independiente no compite por el mismo bien (no busca el aplauso ni la nota amable); compite por el sentido. Anchorena temblaba en mi presencia. Porque el sentido —cuando se disputa— desarma los santuarios. Anchorena supo leer ese riesgo mejor que Lockett: calló para preservarse, prefirió perder en el frente popular, conmigo no se metió. Su gran virtud es que tejía y no peleaba cuando sabia que podía perder. No por cobardía, sino porque comprendió que no había argumento que no la hundiera más en su propia contradicción. Fue una persona sin formación profesional, sin experiencia académica ni teórica en el area que se declamaba especialista y se caracterizaba por su falta de elocuencia. No era elocuente ni oralmente ni en su escritura.

Alguien dirá: “pero (Milo) acercó el arte a miles”. Es cierto en términos de acceso; es falso en términos de emancipación. Democratizar no es quitar dificultad: es hacer accesible la dificultad. Es abrir instituciones, sostener mediaciones críticas, financiar traducciones de complejidad, no estandarizar repertorios. Cuando la democratización se confunde con popularización, el resultado es el disciplinamiento del gusto: se enseña a obedecer señales (lo alegre, lo limpio, lo que “queda bien”), no a leer. Llamar “patrimonio” a esa estandarización es el gesto político —en el peor sentido— del dispositivo: es naturalizar el consenso como si fuera memoria común.

Alguien dirá: “pero (Milo Lockett) acercó el arte a miles”. Es cierto en términos de acceso; es falso en términos de emancipación. Democratizar no es quitar dificultad: es hacer accesible la dificultad.

Tweet

Se impone, entonces, un pequeño experimento de imaginación política. ¿Qué habría sido una política del arte —no una gobernancia—ideada por Anchorena (en caso de habérselo propuesto y salido de la lógica del sistema)? Sostener obras que desacomodan, financiar tiempos largos (investigación, archivo, restauración no “instagramable”). Esto no implica negar el mercado —sería ingenuo—, sino negociar con él desde otra relación de fuerza. Y la clave de esa relación era tener la convicción de que la circulación no puede ser el criterio de verdad. Cuando la circulación ocupa el lugar de la verdad, lo que tenemos es el caso Lockett o Faena, que a ella y a sus hijas les fascino tanto: un éxito de gusto policíaco y un fracaso cantado de cualquier ambición de canon. Donde está Ximena Caminos, la ex de Faena, hoy, en el mundo cultural? Cómo se pasa de saludar a Madonna como anfitriona del representante de Blavatnik a la irrelevancia absoluta? Conviene recordar aquí que Ximena Caminos fue la otra secretaria privada (antes de Facundo de Almeida -ver post anterior) de Teresa Anchorena. Casualidad o sistematicidad?

La historia, además, tiene un subtexto de clase que conviene no maquillar. “Teresa Anchorena creía que el arte ordenaba a los que estaban por debajo”: la frase es dura, pero captura un modo de percibir la vida. El gusto “correcto” como llave de ascenso simbólico; la tutela como forma amable de jerarquía. Lo intentó hacer conmigo, pobre Teresita, al confundirme con un puntero de Franja Morada (con todas las implicancias del caso). Lockett, tal vez como loveartnotpeople, fue el fantasma que le devolvió la mirada para decirle: “gracias por la llave; ahora retirate que yo me quedo con la caja”. En mi caso, le puse muy en claro que en el mundo de la forma, ella era mi subordinada y por forma no me refiero al organigrama sino a la idea Platónica. En cierto sentido, Santa Teresa quedo encerrada por dos modos de la astucia del que viene de abajo. La lógica callejera del emprendedor cultural (Lockett)—leer medios, saber producir “productos”, oler la feria, entender la devaluación del comprador— hizo el resto. Usó el capital simbólico de su madrina, hizo caja, fijó marca y desapareció. Y, más tarde, como todo bien de experiencia, se depreció. Lockett fue el triunfo y derrota de Anchorena: su mayor éxito de legitimación, su prueba más impiadosa.

Santa Teresa de Anchorena y el Ojo Obturado

¿Y qué “dice” el Lockett Anchorénico—en este caso— de nosotros? Dice que confundimos patrimonio con circulación; democratización con estandarización; aura con brillo. Dice que aprendimos a amar un tipo de arte que nos devuelve una imagen amable de nosotros mismos. Dice que la institución —con su policía de lo sensible— prefiere el consenso a la inteligencia. Dice que la crítica es todavía necesaria, precisamente porque no cura: hiere. Y que el homenaje verdadero —no el obituario de cartón— consiste en corregir los nombres: dejar de llamar “patrimonio” a lo que es protocolo logístico; dejar de llamar “democratización” a lo que es clientelización del ojo; dejar de llamar “descubrimiento” a lo que es branding.

Anchorena fue eficaz: construyó redes, preservó edificios, sostuvo programas, produjo visibilidad. Lockett fue coherente con los incentivos: leyó el mercado mejor que sus tutores, multiplicó su imagen, monetizó su firma. El problema no son las biografías; es el régimen. Y el régimen —según Jacques Rancière— no se arregla cambiando nombres propios: se discute de acuerdo a la distribución de lo sensible. ¿Queremos que la escuela del gusto siga siendo una pedagogía de reconocimiento rápido y circulación limpia? ¿Queremos que el patrimonio sea barniz de legitimación para objetos de status? ¿Queremos que la política del arte se reduzca a logística del consenso?

Si Benjamin sigue sirviendo, es porque recuerda que la exhibición puede devorar la experiencia. Si Rancière sigue sirviendo, es porque recuerda que la política es el momento en que el reparto se interrumpe. Entre ambos, la lección del caso Anchorena–Lockett es lineal: cuando el patrimonio renuncia al disenso, la obra renuncia a durar. Lo demás —el brillo, la selfie, la nota, la subasta, la baja— es la coreografía conocida.

Love Art Not People, según me contaron, le provocaba pánico tanto a Teresa como a Lockett, porque instalé el disenso donde el dispositivo argentino exigía exención de juicio. Incluso en el mundo del arte de elite que temia que esa logica se extendiese a ellos, como se extendió. Fui —les guste o no— la horma del zapato de ambos en el sentido exacto: no por tachar, sino por encajar donde duele, por obligar a reconocer la forma real del pie. Anchorena entendió que discutir conmigo era perder la máscara; por eso se corrió. Lockett intuyó que mi lectura podía pinchar el aura-instantánea; por eso se atrincheró y decreto lo que hace el ignorante que es ignorar. En ese teatro mínimo se cifra la escena mayor: crítica vs. consenso. En esa tensión se juega, todavía, el sentido de la palabra arte.

Si alguna vez volvemos a escribir su obituario, ojalá podamos decirlo sin adornos: Teresa Anchorena no banalizó el patrimonio al impulsar a Lockett; mostró que su patrimonio ya estaba banalizado. Y ojalá podamos agregar: lo aprendimos a tiempo, y corregimos el régimen. Porque la ciudad —la escena— no necesita menos público; necesita más lectura. No menos brillo; más tiempo. No menos circulación; más criterio. Si no, volveremos a confundir el sonido de la feria con la música del arte.

Deja una respuesta