Cuando decidí mudarme a Hastings no lo hice buscando nada heroico. Después de veinte años en Londres, la ciudad me resultaba un teatro demasiado caro y demasiado pequeño para seguir interpretando el papel de extranjero integrado. Londres simula apertura, pero su cosmopolitismo es solo una máscara: detrás del discurso de la diversidad persiste la jerarquía que organiza el imperio. Hastings prometía calma, un respiro, el ruido del mar y el aire libre de los precios de alquiler imposibles. Era una huida, no un destino.

Cuando decidí mudarme a Hastings no lo hice buscando nada heroico. Después de veinte años en Londres, la ciudad me resultaba un teatro demasiado caro y demasiado pequeño para seguir interpretando el papel de extranjero integrado.

Tweet

“La mirada del otro me congela, me petrifica. Me convierte en objeto.”

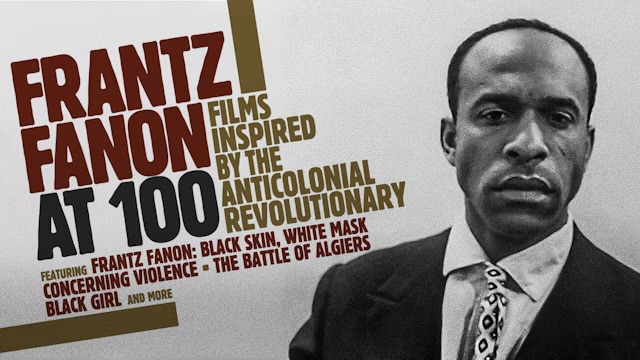

Durante mis primeros meses, el sur inglés me pareció una maqueta amable: casas bajas, jardines prolijos, vecinos que saludan sin mirar. Pero tras el lockdown, esa cortesía inicial reveló algo más hondo: un mecanismo invisible que decide quién pertenece y quién no. Como escribió Frantz Fanon, “la mirada del otro me diseca, me congela, me petrifica. Me convierte en objeto.” En Hastings comprendí que la blancura inglesa no es una cuestión de piel sino de tono moral: una convicción de que su modo de entender el mundo es el único posible.

Como escribió Fanon, “la mirada del otro me diseca, me congela, me petrifica. Me convierte en objeto.” En Hastings comprendí que la blancura inglesa no es una cuestión de piel sino de tono moral: una convicción de que su modo de entender el mundo es el único posible.

Tweet

Hastings es una ciudad donde muchas divorciadas, entradas en años, compran lo que les queda de la repartija de sus matrimonios. Llegan con un doble resentimiento: el del marido que —al menos en los casos que conozco, siempre narrados por ellas— las cambió por un modelo más nuevo, y el de la vida que ya no promete redención. Apenas terminó el lockdown, muchas se me acercaron con halagos que yo, al principio, tomé literalmente: como un elogio. Luego entendí el insulto velado. Al declararme gay sin demasiados pruritos y vivir una vida sin vergüenza —pero tampoco sin razón real para tenerla—, muchas de ellas se sintieron lo suficientemente empoderadas como para lanzarse con insinuaciones. Tal vez, al saber que no había posibilidad de reciprocidad (aunque eso nunca se sabe), no corrían peligro de intimidad real. El insulto, en este caso, radica en no tener en cuenta los sentimientos del otro cuando se lo transforma en un objeto que no debería tener derecho a quejarse.

“Sir, are you okay?”

Sin embargo, mi primer encuentro con la policía fue la revelación. No hubo insultos ni violencia abierta; hubo algo peor: la eficiencia sin alma de quien cree estar haciendo el bien. El racismo británico pos-Brexit no se muestra como odio, sino como ignorancia organizada: una máquina burocrática que administra el cuerpo ajeno con el lenguaje del cuidado, hasta que ese lenguaje deja de ser articulado con la eficiencia que exige.

El racismo británico pos-Brexit no se muestra como odio, sino como ignorancia organizada: una máquina burocrática que administra el cuerpo ajeno con el lenguaje del cuidado, hasta que ese lenguaje deja de ser articulado con la eficiencia que exige.

Tweet

Hace unos años fui atacado por alguien que estaba fuera de sí en Londres, y el modo en que las autoridades se dirigieron a mí fue: “Sir, are you okay?”. Pero ese okay no era una pregunta: era un diagnóstico. Lo que venía detrás era la maquinaria entera del Estado presuponiendo que yo, por ser otro, no podía pensar bien. Y eso, de pronto, se transformó en infantilización, invisibilización y algo mucho más explícito cuando interactuaba con las instituciones. Por eso recurrí a la seducción: lo que las Shirley Valentines querían usar conmigo, yo lo usaba para conseguir el apoyo que de otro modo el esquema profesional de un sistema estatal colapsado no me quería dar.

“El racista necesita que existas para confirmar su superioridad moral.”

Pero la pregunta era: si lo que el racismo genera es odio, ¿por qué me retienen en lugar de dejarme ir? Fanon lo describe con precisión quirúrgica: “El racista no necesita odiarte; necesita que existas para confirmar su superioridad moral.” El sur inglés es el escenario perfecto para ese teatro. La policía actúa como el capellán de una religión sin dioses, donde la virtud se mide por la obediencia al protocolo. Lo que no entra en el formulario se patologiza; pero esa patologización no busca ser curada, sino que se convierte en un nuevo tipo de adicción: al sistema de seguridad social, a los fármacos, a enfermedades mal diagnosticadas. El extranjero es siempre un error semántico, una disonancia que hay que corregir.

La policía actúa como el capellán de una religión sin dioses, donde la virtud se mide por la obediencia al protocolo. Lo que no entra en el formulario se patologiza; pero esa patologización no busca ser curada, sino que se convierte en un nuevo tipo de adicción.

Tweet

Y no solo el extranjero. La madre de un empleado de la cafetería —más inglés que el oso Paddington— vio a su familia colapsar por mala praxis hospitalaria que arruinó la salud de su madre, quien no quiso demandar al Estado porque la Reina les enseñó a aguantar los avatares de la vida con estoicismo. Eso no es ni autoritarismo ni democracia: es feudalismo. Cuando fui arrestado tras ser soltado en medio del invierno, en estado disociado y treinta minutos después de haber sido fuertemente sedado, la civilización británica se volvió para mí un experimento. La escena era absurda: yo, en shock, pidiendo ayuda; ellos, satisfechos, cumpliendo el procedimiento.

En el hospital nunca me trataron como un caso clínico, sino a partir de los comentarios que una novelista había hecho respecto a supuestas psicosis previas que nunca había tenido. En realidad, hablaba de sí misma: es adicta a la morfina. La violencia en el hospital fue tan aséptica que, cuando me soltaron sin dinero, sin zapatos, sin teléfono y, sobre todo, sin alguien que me acompañara a casa ni me permitieran llamar al consulado, la mala praxis dio lugar a otro escenario en el que podía ser fácilmente culpabilizado de cualquier cosa. Por eso hice lo que la difunta Reina no recomendaría: no quedarme callado. Pedí las cámaras de CCTV y de tránsito para comprobar si aquellos momentos violentos que había vivido eran una alucinación o no. Jamás me fueron dadas.

Por eso hice lo que la difunta Reina no recomendaría: no quedarme callado.

Tweet

“Lo tiramos”

Esa fue una violación flagrante de mis derechos humanos, pero también de la ley civil inglesa. Nadie —ni siquiera mis abogados defensores— se ocupó de buscarlas. Yo era, según los criterios de inseguridad que se manejan en estas tierras, un ser infrahumano; y así fui tratado desde el momento en que entré al hospital. No lo digo yo: lo dice el expediente. Los verbos que se usan cuando se refieren al “sospechoso” (¿de qué?) son “lo tiramos”, “le permitimos que se levantara del piso para ver qué hacía.” Mientras tanto, el consulado, bien gracias. Y así terminé, tras recibir golpes sin jamás responder, en un auto policial donde fui orinado. Esa noche, encerrado bajo la luz blanca que nunca se apaga, entendí que la tortura moderna no necesita gritar: basta con el silencio administrativo que convierte la desesperación en expediente.

Fanon escribió que “la colonización deshumaniza al hombre incluso cuando pretende salvarlo.” Yo era ese sujeto a salvar, ese cuerpo que debía ser protegido de sí mismo, pero de un modo que encaja con la definición de Naciones Unidas de tortura: la producción deliberada de sufrimiento físico o psicológico con fines de control o castigo. Me despojaron del nombre, de la historia y de la voz. En su lugar me dieron una etiqueta: vulnerable, inestable, extranjero.

El racismo británico opera como una epistemología: una forma de conocimiento que invalida la experiencia del otro. No necesitan insultarte; basta con no creerte. Y esto es algo que me pasó siempre en Gran Bretaña: nunca se me dio el beneficio de la duda. Cada palabra que intentaba decir era recibida con el mismo gesto de condescendencia con el que se escucha a un niño delirante.

El racismo británico opera como una epistemología: una forma de conocimiento que invalida la experiencia del otro. No necesitan insultarte; basta con no creerte. Y esto es algo que me pasó siempre en Gran Bretaña: nunca se me dio el beneficio de la duda.

Tweet

El oficial que me interrogó, contra todos los dictados internacionales sobre el trato a personas en estado de vulnerabilidad, tomaba nota, asentía con empatía, pero escribía otra cosa. El poder británico se funda en esa distancia entre lo que se dice y lo que se anota. Y cuando eso deviene acción, se produce otro tipo de división: una maraña burocrática cuidadosamente diseñada para que uno se pierda.

El poder británico se funda en esa distancia entre lo que se dice y lo que se anota. Y cuando eso deviene acción, se produce otro tipo de división: una maraña burocrática cuidadosamente diseñada para que uno se pierda.

Tweet

“El colonialismo es una forma de mirar.”

Como en Alicia en el país de las maravillas, la lógica se descompone y el absurdo se convierte en método. Ya me había pasado una vez en el Courtauld. Si te quejás y pretendés que acepten el error, vas a terminar perdido en una cadena infinita de correos que desvían la cuestión hacia otra cuestión, y así se va la vida. Dentro de la celda, esas dos noches y un día, la luz constante borraba el tiempo. No sabía si era de día o de noche. Había cámaras en cada esquina, un micrófono que captaba los movimientos, y un frío que venía tanto del clima como del cálculo. Un cálculo torpe, pero sostenido por la impunidad. La impunidad, en tanto tal, no existe: tarde o temprano el tiempo se fragmenta. Fanon advertía que “el colonialismo no es solo una relación política o económica: es una forma de mirar.” En esa mirada comprendí que mi mente era el verdadero territorio a ocupar, y que eso —precisamente— es lo que no se puede permitir.

La experiencia carcelaria inglesa está diseñada para producir obediencia. No hace falta golpear: basta con humillar. Me hablaban en tono neutro, con una cortesía que duele más que el insulto cuando viene acompañada de mentiras y cierta dosis de malicia. Cuando pedí hablar con el consulado, respondieron con frases que sonaban legales pero no significaban nada: “We’ll see.” ¿We will see what? Nunca lo hicieron.

Recién, tras mucha insistencia desde Buenos Aires, el Consulado envió una nota interesándose. Lo importante era mantener la forma, pero el problema es que aquellos sujetos encargados de delinear la forma habían perdido la capacidad intelectual de diseñarla. Y es ahí donde el imperio queda reducido a una justificación impune y desesperada. Sin ir más lejos, en el expediente oficial dejaron marcado un boomerang: “Consulate Needed: No sabe, no contesta.” Violación flagrante de la Convención de Viena.

“El colonizado aprende pronto que la razón del amo no es su razón.”

Fanon decía que “el colonizado aprende pronto que la razón del amo no es su razón.” En la comisaría, esa frase se volvió literal. Cada explicación que ofrecía era interpretada como signo de degeneración, no de desequilibrio. En cada audiencia, en cada entrevista, sentía cómo el lenguaje mismo se volvía trampa. Mis palabras eran traducidas, editadas, simplificadas. La traducción no era idiomática, sino ontológica: transformaban un pensamiento complejo en un dato sospechoso. Fanon decía que “la colonización es una forma de mutilación del lenguaje.”

Mis palabras eran traducidas, editadas, simplificadas. La traducción no era idiomática, sino ontológica: transformaban un pensamiento complejo en un dato sospechoso. Fanon decía que “la colonización es una forma de mutilación del lenguaje.”

Tweet

Cuando en el expediente se transcribió la deposición que se me hizo en cautiverio —ilegal, por tratarse de una persona que necesitaba cuidado y para quien ese tipo de entorno potenciaba los problemas de salud mental—, las preguntas del inquisidor se respondían solas. Cuando intenté, con la poca cabeza que tenía en ese momento, volver al origen del asunto —el ataque que había sufrido—, el transcriptor simplemente escribió: “inaudible.” ¿Era mi acento o era un intento deliberado de amordazarme?

En ese momento ya no era solo subhumano: era, como Eco en la mitología griega, alguien condenado a repetir lo que debía decir. El problema con esta fórmula es que para que haya una Eco, al menos en Ovidio, tiene que haber un Narciso. Y mis interlocutores —por disociado que estuviera— estaban lejos de eso. Así, el intelectual latino se convierte en paciente; el testigo, en sospechoso; la víctima, en culpable.

Después vino el primer abogado: el que completó la tortura, si por tortura entendemos hacer sufrir de manera deliberada para lograr una confesión. Luego vino el otro abogado, el privado, el que se vendió al otro, el que veía mis logros como insultos. El hombre que debía defenderme, pero que —como todos los demás— trabajaba para mantener intacto el orden simbólico de la superioridad inglesa.

“El colonizado no tiene interlocutor: solo guardianes.”

Su tarea fue la invisibilización: convertir los hechos en dudas, las pruebas en anécdotas, la tortura en procedimiento. Cuando le hablé del encierro, de las lesiones, del miedo, se limitó a sonreír con esa amabilidad que en Inglaterra equivale al cierre de una puerta. Me dijo que todo se resolvería fácilmente, pero poco a poco fue adoptando la lógica de la fiscalía. Una de las bellezas de mi vida fue haber experimentado, por anticipado, el advenimiento de un nuevo orden. Llamémoslo un don. Fanon escribió: “En la estructura colonial, el colonizado no tiene interlocutor: solo guardianes.” Mi abogado era uno más.

Hablaba con la voz del sistema: fría, razonable, legal. Detrás de sus frases técnicas se escondía el mismo prejuicio de los agentes que me arrestaron: la certeza de que yo no podía pensar con claridad. Si me defendía, era porque no entendía. Si protestaba, era porque estaba alterado o era un maleducado. Esto es un clásico en toda experiencia racista: el blanco pregunta, pero cuando el afrodescendiente —o el colonizado— se anima a devolver la pregunta, se lo acusa de levantar la voz. Entonces se desata la violencia y la represión. Si calla, se lo toma como admisión de culpa. En esa trampa lingüística entendí que el racismo británico no busca solo dominar el cuerpo: quiere expropiar la interpretación de los hechos. “El racismo”, decía Fanon, “es la neurosis del colonialismo.”

Si calla, se lo toma como admisión de culpa. En esa trampa lingüística entendí que el racismo británico no busca solo dominar el cuerpo: quiere expropiar la interpretación de los hechos. “El racismo”, decía Fanon, “es la neurosis del colonialismo.”

Tweet

En Hastings, esa neurosis se manifiesta como un delirio de corrección: la obsesión por ser justo mientras se comete una injusticia. Durante meses intenté explicar mi caso. Cada intento era respondido con más formularios, más evaluaciones, más psiquiatras a mi favor que eran silenciados o desplazados. El aparato institucional del sur inglés se comporta como una mente paranoica que necesita confirmar su propio relato. La pregunta sobre qué gana con eso tiene que ver con su autoafirmación. Me diagnosticaron cosas para disimular otras. Omitieron las pruebas que me exculpaban, pero eso no puede ocultarse demasiado tiempo: tarde o temprano aparece. Archivaron las denuncias sobre violencia policial y llenaron mi expediente de aspectos médicos que solo podían hacerse públicos con mi permiso.

A esa altura estaba claro: yo era subhumano. Todo fue hecho con la calma de quien cree actuar moralmente. La crueldad inglesa es metódica: no disfruta del dolor, lo administra. Me di cuenta de que su aparente racionalidad es un dogma. En su universo, pensar diferente ya es una enfermedad. Y sin embargo, hubo algo que no pudieron anticipar: la inteligencia argentina. No una inteligencia académica, sino esa lucidez que se aprende en el caos. Crecí en un país donde nada funciona, pero todo se entiende. Donde hay que leer las intenciones antes que las palabras. Esa gimnasia mental, que para un inglés sería paranoia, para nosotros es supervivencia. Es lo que Fanon llamaría “la conciencia crítica del oprimido”: la capacidad de ver al amo en el acto mismo de mentir. Esa inteligencia fue mi refugio. Cada vez que un funcionario intentaba convencerme de que el sistema era justo, veía detrás su miedo: el miedo a que el extranjero piense mejor que ellos. Porque lo que realmente aterra al poder colonial no es el desorden, sino la lucidez del colonizado. Fanon lo dice sin metáfora: “El día en que el colonizado empiece a razonar, el orden colonial estará perdido.”

Porque lo que realmente aterra al poder colonial no es el desorden, sino la lucidez del colonizado. Fanon lo dice sin metáfora: “El día en que el colonizado empiece a razonar, el orden colonial estará perdido.”

Tweet

“El día en que el colonizado empiece a razonar, el orden colonial estará perdido.”

Finalmente, se hizo explícito. Mis abogados dijeron: “Tus emails son largos y tenés que confiar en nosotros.” Well, no… but thanks. Comencé a preguntar, y mis preguntas eran interpretadas como ofensas. No fui atacado una sino tres veces, y las tres fueron invisibilizadas. En el tercero quisieron usar la maniobra de la distracción para perderme en el laberinto, pero… well, no, but thanks. Concentrémonos en lo que importa: el primer ataque, el que dieron vuelta y que constituye obstrucción de justicia. Fanon advertía que “el colonizador es un ser que se educa para no ver.” En Hastings, esa ceguera es institucional. La policía, los médicos, los guardias: todos actúan como si el racismo fuera un asunto —si bien no del pasado— al menos impertinente de ser enunciado como problema. Se protegen bajo la ilusión de objetividad. Pero la objetividad, en manos del poder, es otra forma de mentira.

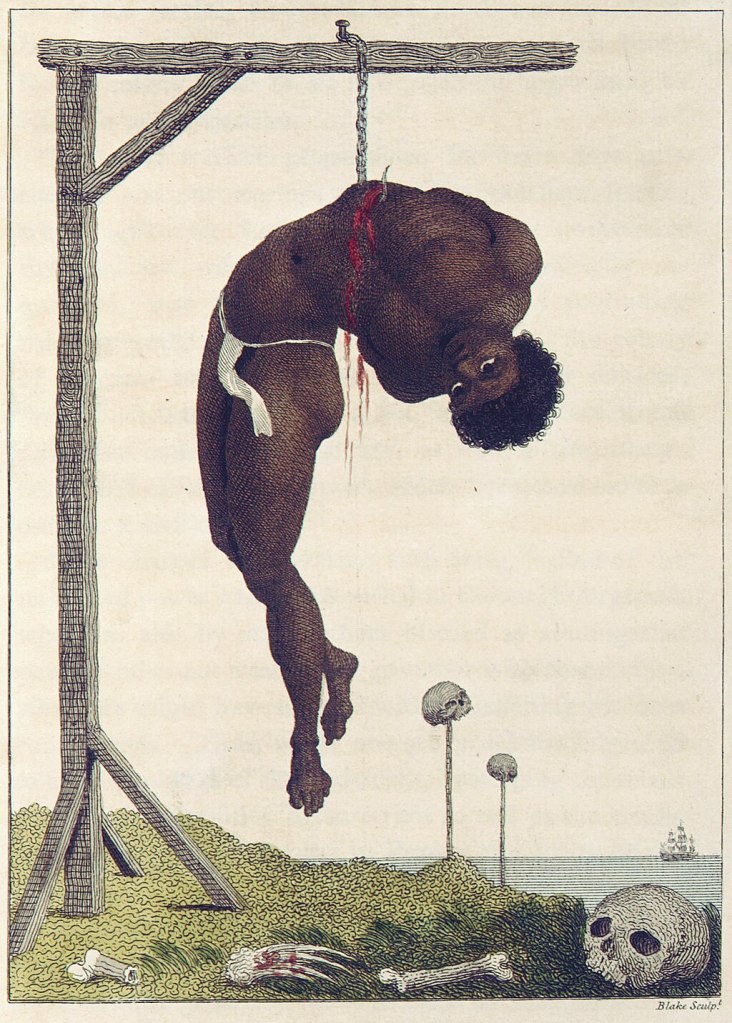

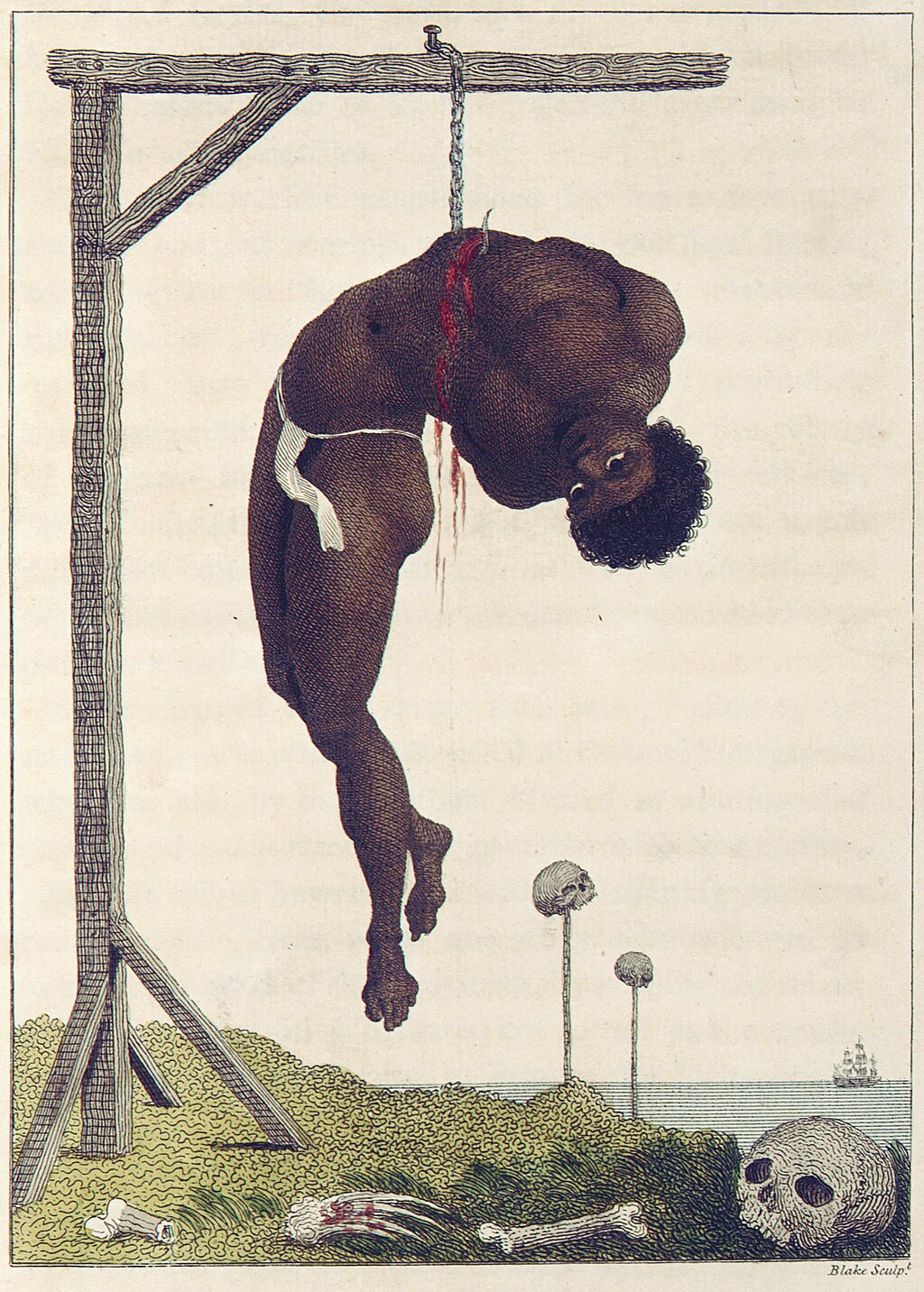

El racismo estructural británico no necesita argumentos: se reproduce en los procedimientos. La estructura del poder británico se alimenta de su propia mitología civilizatoria. Ya lo denunciaba William Blake en su proyecto Jerusalem o en sus visiones de la esclavitud. Creen ser los inventores de la razón, los guardianes de la decencia, los árbitros del mundo. Esa convicción los vuelve peligrosos, porque su racismo no se sabe racista. En lugar de brutalidad, ofrecen gestión. En lugar de odio, compasión. En lugar de censura, diagnóstico. Fanon entendió que el colonialismo necesitaba justificarse moralmente para sobrevivir. Mi caso legal se convirtió en un laboratorio de esa hipocresía. Mientras los agentes destruían pruebas y los médicos omitían lesiones, el abogado insistía en que lo importante era “mantener la calma”. Cuando cité la ley, me llamaron agresivo. Cuando hablé de derechos humanos, me dijeron que “no era el momento adecuado”. Fanon describió esa escena hace más de medio siglo: “El colonizado que invoca la justicia del colonizador firma su propia condena.”

En Hastings aprendí que el racismo estructural no se combate con argumentos, porque los argumentos pertenecen al mismo régimen que lo sostiene. Se combate con pensamiento, con memoria, con la obstinación de seguir viendo lo que ellos no quieren ver. En mi caso, esa obstinación fue mi única forma de libertad. El sistema británico se defiende negando su propio racismo. Prefieren llamarlo unfortunate misunderstanding, procedural delay, medical concern. Palabras que limpian, que blanquean, que devuelven al imperio su imagen de racionalidad. Pero cada eufemismo es una herida. Cada informe que omite la violencia es un eco de la frase que Fanon lanzó como advertencia: “No hay inocencia en la mirada del colonizador.”

“No hay inocencia en la mirada del colonizador.”

Hoy entiendo que mi experiencia en Hastings no fue un error: fue el síntoma de algo más grande que me obliga a repensar mi relación con una tierra que supo querer. La Inglaterra del sur es el espejo tardío de su pasado colonial: un lugar donde el racismo se volvió hábito administrativo. La policía cree que protege, los abogados creen que defienden, pero todos cumplen la misma función: sostener la fantasía de superioridad moral que define al imperio. Yo sobreviví porque no creí en su versión de los hechos. Porque mi inteligencia —esa mezcla de sospecha y lectura rápida que da la vida en la crisis argentina— me permitió ver lo que escondían sus modales. Sobreviví porque entendí que detrás de cada sonrisa había una orden. Porque aprendí, como Fanon, que “la dignidad del oprimido consiste en no dejarse educar por el amo.”

La policía cree que protege, los abogados creen que defienden, pero todos cumplen la misma función: sostener la fantasía de superioridad moral que define al imperio. Yo sobreviví porque no creí en su versión de los hechos.

Tweet

El sur inglés me enseñó lo que Fanon ya sabía: que el racismo no es una enfermedad del individuo, sino el estado natural de una civilización que se niega a mirarse al espejo. Su cortesía, su sistema legal, su cultura del orden son apenas estrategias para mantener intacto un privilegio que ya no pueden justificar. Al final, lo que queda es la palabra. La mía, escrita contra su burocracia. Fanon decía que “hablar es existir absolutamente para el otro.” Escribir este testimonio es mi forma de seguir existiendo frente a un sistema que quiso reducirme a archivo. El racismo británico quiso convertirme en silencio; mi inteligencia argentina —esa herejía— lo impidió y lo sigue impidiendo.

Y si algo aprendí en este sur amable y cruel es que el colonialismo no termina con la independencia: simplemente cambia de acento. Hoy suena como un oficial que sonríe, un abogado que aconseja prudencia, un juez que pospone. Pero sigue siendo lo mismo: la convicción de que el otro debe ser explicado, corregido, domesticado. Yo sigo aquí, escribiendo, pensando, desobedeciendo. Y mientras lo haga, el imperio no duerme tan tranquilo.

Deja una respuesta