LA VERSIÓN EN ESPAÑOL ESTÁ DEBAJO DE LA VERSIÓN EN INGLÉS

Inverted Optics

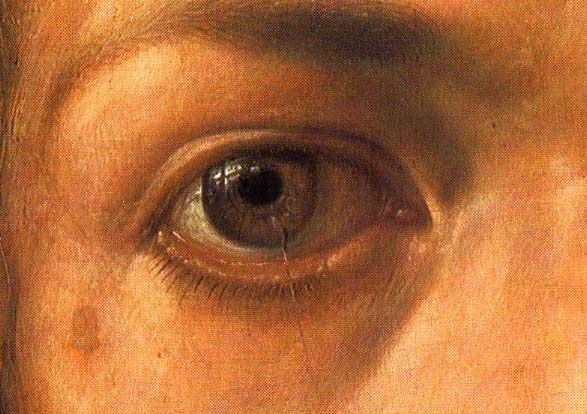

We live in a time when everyone is seen but almost no one can see. The gaze of the State, of bureaucracy, and of the algorithm has become one-directional: it scrutinises, records, and archives, yet offers no reflection in return. The contemporary citizen is trapped between imposed transparency and institutional opacity, reduced to an image without an eye. That is where true dehumanisation begins: when the act of seeing is no longer reciprocal and power reserves for itself the monopoly of vision. The optical becomes political. To be human once again means to have the right to look—to examine, to interpret, to demand the return of the gaze. Yesterday marked the first episode of How Not to Become Subhuman (available on my YouTube channel, just below this paragraph). The series arises precisely from that fracture: a society that demands transparency from the individual while perfecting its own shadows.

We live in a time when everyone is seen but almost no one can see. The gaze of bureaucracy has become one-directional: it scrutinises, records, and archives, yet offers no reflection in return. The contemporary citizen is trapped between imposed transparency and institutional opacity,

Tweet

Yesterday marked the first episode of How Not to Become Subhuman (available on my YouTube channel, just below this paragraph). The series arises precisely from that fracture: a society that demands transparency from the individual while perfecting its own shadows.

Tweet

Perhaps that is why I cannot stop thinking about the documentary on China’s social credit system, and about the repeated refusals I have encountered when requesting access to my own data—SARs, CCTV, and medical records—within a system that, in theory, exists to protect me. A SAR (Subject Access Request) is a legal instrument established under the Data Protection Act 2018 and the UK GDPR, granting any person the right to access information held about them by public or private bodies. In the UK, this right is reinforced by the Freedom of Information Act (2000), which ensures citizens’ access to data held by the state. Both laws are founded on a single democratic premise: that information does not belong to the government or the bureaucracy but to the individual and to the community that legitimises it.

Perhaps that is why I cannot stop thinking about the documentary on China’s social credit system, and about the repeated refusals I have encountered when requesting access to my own data—SARs, CCTV, and medical records—within a system that, in theory, exists to protect me.

Tweet

In Latin America, the direct antecedent is Habeas Data, a constitutional right recognised in Argentina since 1994 (Article 43), which allows every person to know, update, and correct the information that institutions hold about them. In other words, it enshrines the same principle: the individual’s right to see themselves reflected in the data that defines them. Yet in both the UK and Argentina, that right has been quietly shifting from the citizen to the bureaucracy. Access now depends on administrative goodwill. Institutions may delay, fragment, or deny disclosure; in cases such as mine, this refusal becomes a mechanism of inter-institutional self-protection—a form of collusion through which state agencies shield one another, preserving impunity through opacity.

The pattern is remarkably similar across contexts: the citizen becomes suspect merely for asking to see. The victim becomes the criminal through a bureaucratic strategy whose aim is not truth but self-preservation. This bureaucracy, seemingly neutral, no longer serves the law but its own survival instinct. The right to information—the cornerstone of any democracy—has shifted from citizen to administration. It is bureaucracy, not justice, that now decides what may be seen.

Hence, when Trump attacked the so-called “deep state”, many saw only an authoritarian gesture. Yet what he identified, with brutal populist clarity, was a change of sovereignty: real power no longer resides in politics but in systems of management—algorithms, committees, and protocols.

The pattern is remarkably similar across contexts: the citizen becomes suspect merely for asking to see. The victim becomes the criminal through a bureaucratic strategy whose aim is not truth but self-preservation.

Tweet

The Chinese Model: Virtue as Surveillance

The most extreme—and paradoxically most transparent—example of this shift in vision is China’s social credit system. There, every citizen’s gesture becomes data: purchases, travel, contacts, social-media comments. Everything is scored, recorded, and converted into moral value. There is no longer such a thing as secrecy, because secrecy itself has become a crime. A late bill, a critical post online, an “improper” purchase, travel to a “sensitive” region, or simply having friends with low scores can lower a person’s rating, restricting access to trains, flights, loans, or schools.

The most extreme—and paradoxically most transparent—example of this shift in vision is China’s social credit system. There, every citizen’s gesture becomes data: purchases, travel, contacts, social-media comments. Everything is scored, recorded, and converted into moral value.

Tweet

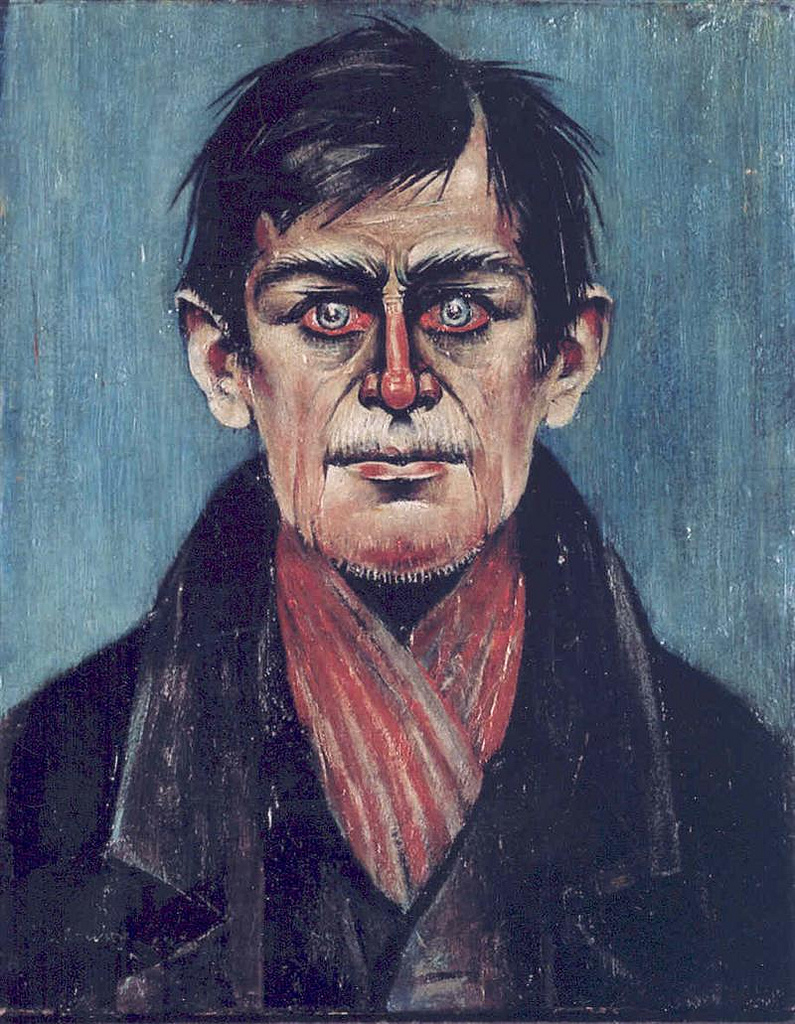

Screens in train stations and neighbourhoods publicly display the faces of the “dishonest” or “morally suspect” as warnings. Control is no longer imposed through force but through visibility. Punishment is not imprisonment but exposure—being seen the wrong way. Surveillance has become a moral pedagogy in which every state gaze produces behaviour. This system does not present itself as punishment but as visual pedagogy—a continuous mirror where the state teaches its citizens how to behave in order to be seen as “good”. Surveillance ceases to be coercion and becomes aspiration. Total transparency disguises itself as virtue.

In optical terms, the social-credit system perfects the asymmetry of the gaze: the individual displays themselves before an omniscient eye that observes everything yet never responds. It is the triumph of faceless vision—a gaze so pervasive that it no longer needs a watcher. The disturbing fact is that the West, under the rhetoric of privacy and human rights, is moving in the same direction by other means: cameras on every corner, biometric databases, risk-prediction algorithms, and, above all, bureaucracies that see without being seen. The difference is one of style, not structure.

The End of Metaphor

In Latin America, dissent still lives in the streets. It is a cultural reflex inherited from Peronism: protest as belonging, the collective body as argument. Mileísmo, with Patricia Bullrich as its executor, has vowed to eradicate that tradition. Its promise of “order” is nothing less than the symbolic cleansing of public space, eagerly supported by Buenos Aires’s middle class—as if empty streets meant a healthier nation. In the so-called First World, something different yet equally unsettling occurs.

In England, where there is no First Amendment guaranteeing absolute freedom of expression, any public demonstration is perceived as a threat to order. Every word spoken beyond the private sphere can become self-incriminating. I experienced this first-hand at the University of Warwick, when my supervisor—responding to complaints about my blog during my cancellation by the feminist art collective Nosotras Proponemos—told me that, according to university policy, “anything that offends another person, even unintentionally, may be subject to investigation and expulsion.” I remember looking at her in disbelief. She was—and remains—a Professor of Modern Cultures. I replied: “Then that is the end of art, of comedy, of political humour and satire—even of metaphor. It is the end of poetry.”

I experienced this first-hand at Uni, when my supervisor—told me that, according to university policy, “anything that offends another person, even unintentionally, may be subject to investigation and expulsion.” I remember looking at her in disbelief. I replied: “Then that is the end of art, of comedy, of political humour and satire—even of metaphor. It is the end of poetry.”

Tweet

If this was said by someone who claims to stand for creativity and freedom, what can one expect from the far right? The issue is no longer who censors but where censorship emanates from. Institutional language—academic, media, administrative—has become a form of moral control disguised as progressivism. And it is precisely in that grey zone, where fear of speaking replaces the desire to say, that the subhumanisation of language begins.

The kind of opinion-suppression now seen in Britain—where dissent is equated with disorder—and Trump’s simultaneous assault on universities and social media both signal an analogous displacement to the Chinese one: surveillance has moved from the public sphere to the private, and from the private to the intimate.

If Foucault saw in sexuality the point of condensation of modern power technologies—the shift from sovereign punishment to biopolitical management of bodies, pleasures, and discourses—what we are witnessing today is its post-pandemic version. In The History of Sexuality, Foucault showed that control does not operate by repressing desire but by forcing us to speak of it—to confess, to declare ourselves, to become transparent before power. Sexuality was the laboratory in which the individual learned to monitor themselves under the illusion of freedom.

Today that model has expanded beyond the body: it is no longer about desire but about opinion, emotional tone, and public expression. The contemporary regime of control does not need to prohibit; it merely induces self-censorship as civic virtue, administering correctness, empathy, and sensitivity as new disciplinary tools. Confession has moved from the bed to the network—from sexual guilt to ideological guilt. Every gesture, every word, every silence is now subject to recording and evaluation. What is most disturbing is that all this no longer appears as the chaotic drift of a system, but as a coherent, articulated, and transversal phenomenon in which power, technology, and morality converge in a new device of control: the surveillance of consciousness.

The contemporary regime of control does not need to prohibit; it merely induces self-censorship as civic virtue, administering correctness, empathy, and sensitivity as new disciplinary tools. Confession has moved from the bed to the network—from sexual guilt to ideological guilt

Tweet

© Rodrigo Cañete, 2025. Todos los derechos reservados.

El nuevo subhumano: el derecho a ver bajo asedio y los obstáculos a la desobediencia burocrática (ESP)

Vivimos en un tiempo en que todos somos vistos, pero casi nadie puede ver. La mirada del Estado, de la burocracia y del algoritmo se ha vuelto unidireccional: escruta, registra y almacena, pero no devuelve reflejo alguno. El ciudadano contemporáneo está atrapado entre la transparencia impuesta y la opacidad institucional, reducido a imagen sin ojo. Ahí comienza la verdadera deshumanización: cuando el acto de mirar deja de ser recíproco y el poder se reserva el monopolio de la visión. Lo óptico se vuelve político. Ser humano vuelve a significar tener derecho a mirar —a revisar, a interpretar, a exigir la devolución de la mirada.

Vivimos en un tiempo en que todos somos vistos, pero casi nadie puede ver. La mirada del Estado, de la burocracia y del algoritmo se ha vuelto unidireccional: escruta, registra y almacena, pero no devuelve reflejo alguno. El ciudadano contemporáneo está atrapado entre la transparencia impuesta y la opacidad institucional, reducido a imagen sin ojo.

Tweet

Ayer fue la primera entrega de How Not to Become Subhuman (en mi canal de YouTube, disponible debajo de este párrafo), que nace precisamente de esa fractura: de una sociedad que exige transparencia al individuo mientras perfecciona sus propias sombras. Tal vez por eso no puedo dejar de pensar en el documental sobre el sistema de créditos sociales en China y en las negativas sucesivas que recibo cuando exijo mis propios datos —SARs, CCTV, registros médicos— dentro de un sistema que, en teoría, debería protegerme.

Ayer fue la primera entrega de How Not to Become Subhuman (en mi canal de YouTube, disponible debajo de este párrafo), que nace precisamente de esa fractura: de una sociedad que exige transparencia al individuo mientras perfecciona sus propias sombras.

Tweet

Un SAR (Subject Access Request) es un instrumento legal previsto por el Data Protection Act 2018 y el UK GDPR, que otorga a toda persona el derecho a acceder a la información que las instituciones públicas o privadas poseen sobre ella. En el Reino Unido, este derecho se complementa con la Freedom of Information Act (2000), que garantiza el acceso ciudadano a los datos en poder del Estado. Ambas normas se fundan en la idea de que la información no pertenece al gobierno ni a la burocracia, sino al individuo y a la comunidad democrática que las legitima.

En América Latina, el antecedente directo es el Habeas Data, figura constitucional reconocida por la Argentina desde 1994 (art. 43 CN), que otorga a toda persona el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ella se encuentre en archivos o bancos de datos públicos o privados. En otras palabras, se trata del mismo principio: el derecho del individuo a verse reflejado en la información que lo define.

Sin embargo, tanto en el Reino Unido como en la Argentina, ese derecho se ha ido desplazando silenciosamente del ciudadano hacia la burocracia. El acceso, en la práctica, depende de la voluntad administrativa. Las instituciones no solo pueden retardar, fragmentar o negar la entrega de información, sino que —en casos como el mío— esa negativa funciona como un mecanismo de autoprotección interinstitucional: una forma de colusión mediante la cual las distintas agencias del Estado se cubren mutuamente, garantizando su impunidad a través de la opacidad.

Lo que ocurre en ambos contextos no es tan distinto: el ciudadano se convierte en sospechoso por el solo hecho de pedir transparencia. La víctima se transforma en criminal mediante una estrategia de colusión burocrática cuyo fin no es la verdad, sino la autopreservación del aparato. Esa burocracia, en apariencia neutral, ya no responde a la ley sino a su propio instinto de supervivencia. El derecho a la información —pilar de cualquier democracia— se ha desplazado del ciudadano hacia la administración. Es la burocracia, y no la justicia, la que decide qué merece ser visto. Por eso, cuando Trump atacó al “deep state”, muchos creyeron ver un gesto autoritario; sin embargo, lo que identificaba con brutal claridad populista era un cambio de soberanía: el poder real ya no reside en la política sino en los sistemas de gestión.

El modelo chino: la vigilancia como aspiración virtuosa

El ejemplo más extremo —y, paradójicamente, más transparente— de este desplazamiento de la mirada es el sistema chino de créditos sociales. Allí, cada gesto ciudadano se traduce en dato: las compras, los viajes, los contactos, los comentarios en redes. Todo tiene puntaje, se registra y se convierte en valor moral. No hay secreto posible porque el secreto mismo se ha transformado en delito. Un retraso en el pago de una factura, una crítica al gobierno en redes, una compra considerada “impropia”, un viaje a una región catalogada como “sensible” o simplemente tener amigos con bajo puntaje social pueden reducir la calificación de un ciudadano y limitar su acceso a trenes, visas, vuelos, préstamos o escuelas. En las pantallas instaladas en estaciones y barrios, los rostros de los “morosos” o “moralmente sospechosos” son exhibidos públicamente como advertencia.

El ejemplo más extremo —y, paradójicamente, más transparente— de este desplazamiento de la mirada es el sistema chino de créditos sociales. Allí, cada gesto ciudadano se traduce en dato: las compras, los viajes, los contactos, los comentarios en redes. Todo tiene puntaje, se registra y se convierte en valor moral.

Tweet

El resultado es una sociedad donde el control no se impone por la fuerza, sino por la visibilidad unidireccional. El castigo no es la prisión, sino la exposición: ser visto de la manera equivocada. La vigilancia se convierte así en un sistema de pedagogía moral donde cada mirada del Estado produce conducta. Ese sistema no se presenta como castigo, sino como pedagogía visual: un espejo continuo donde el Estado enseña a sus ciudadanos cómo deben comportarse para ser vistos como “buenos”. La vigilancia deja de ser coerción y se vuelve aspiración. La transparencia total se disfraza de virtud.

En términos ópticos, el sistema de créditos sociales perfecciona la asimetría de la mirada: el individuo se exhibe ante un ojo omnisciente que todo lo observa, pero del cual nunca recibe respuesta. Es el triunfo de la visión sin rostro, una mirada tan extendida que ya no necesita observador. Lo inquietante es que Occidente, bajo la retórica de la privacidad y los derechos humanos, avanza en la misma dirección por otros medios: cámaras en cada esquina, bases de datos biométricas, algoritmos de predicción de riesgo y, sobre todo, burocracias que ven sin mostrarse. La diferencia es de estilo, no de estructura.

El fin de la metáfora

En América Latina, el eje del disenso sigue estando en la calle. Es un reflejo cultural heredado del peronismo: la protesta como forma de pertenencia, el cuerpo colectivo como argumento. El mileísmo, con Patricia Bullrich como ejecutora, se ha propuesto erradicar esa tradición. Su promesa de “orden” no es otra cosa que la limpieza simbólica del espacio público, y la clase media porteña la ha respaldado con entusiasmo, como si ver calles vacías equivaliera a tener un país más estable. En el llamado “primer mundo” ocurre algo distinto, pero igual de inquietante. En Inglaterra, donde no existe un First Amendment como en Estados Unidos —es decir, una protección absoluta de la libertad de expresión—, toda manifestación pública se percibe como una amenaza al orden. Cualquier palabra fuera del ámbito privado puede volverse potencialmente autoincriminatoria.

Lo comprobé hace unos años, cuando mi supervisora en la Universidad de Warwick, respondiendo a quejas contra mi blog durante mi cancelación por parte del colectivo artístico-feminista Nosotras Proponemos, me explicó que, según la política universitaria, “cualquier cosa que ofenda a otra persona, aun sin intención, puede ser objeto de investigación y de expulsión”. Recuerdo haberla mirado con incredulidad. Era —y es— profesora titular de Culturas Modernas. Le respondí: “Entonces es el fin del arte, de la comedia, del humor político y de la sátira; incluso de la metáfora. Es el fin de la poesía.” Si eso me fue dicho por alguien que presume de pertenecer al bando de la creatividad y la libertad, ¿qué puede esperarse de la extrema derecha?

Cuando mi supervisora académica, me explicó que, según la política universitaria, “cualquier cosa que ofenda a otra persona, aun sin intención, puede ser objeto de investigación y de expulsión”. Recuerdo haberla mirado con incredulidad. Le respondí: “Entonces es el fin del arte, de la comedia, del humor político y de la sátira; incluso de la metáfora. Es el fin de la poesía.”

Tweet

El problema ya no es quién censura, sino desde dónde se censura. El lenguaje institucional —académico, mediático, administrativo— se ha vuelto una forma de control moral revestida de progresismo. Y es precisamente en esa zona gris, donde el miedo a hablar reemplaza el deseo de decir, que empieza la subhumanización de la palabra. El tipo de supresión de la opinión que hoy se vive en Gran Bretaña —donde la disidencia se asimila al desorden— y el avance simultáneo de Trump sobre las universidades y las redes sociales señalan un desplazamiento análogo al chino: la vigilancia ha pasado del espacio público al privado, y del privado al íntimo.

Si Foucault veía en la sexualidad el punto de condensación de las tecnologías modernas de poder —esa transición desde la soberanía que castiga hacia la biopolítica que gestiona cuerpos, placeres y discursos—, lo que presenciamos ahora es su versión post-pandemia. En La historia de la sexualidad, Foucault mostró que el control no se ejerce reprimiendo el deseo, sino obligando a hablar de él: a confesarse, a declararse, a volverse transparente ante el poder. La sexualidad fue el laboratorio donde el individuo aprendió a vigilarse a sí mismo bajo la apariencia de libertad.

Hoy ese modelo se ha expandido más allá del cuerpo: ya no se trata del deseo, sino de la opinión, del tono emocional, de la expresión pública. El régimen contemporáneo de control no necesita prohibir; le basta con inducir la autocensura como forma de virtud cívica, administrando la corrección, la empatía y la sensibilidad como nuevos dispositivos disciplinarios. La confesión se ha desplazado de la cama a la red, de la culpa sexual a la culpa ideológica. Cada gesto, cada palabra, cada silencio son hoy materia de registro y evaluación. Lo inquietante es que todo esto ya no parece una deriva caótica del sistema, sino un fenómeno coherente, articulado y transversal, donde poder, tecnología y moral convergen en un nuevo dispositivo de control: la vigilancia de la conciencia y de la mirada. El fin de la ciudadanía, como la entendemos.

© Rodrigo Cañete, 2025. Todos los derechos reservados.

Deja una respuesta