mirá el video primero

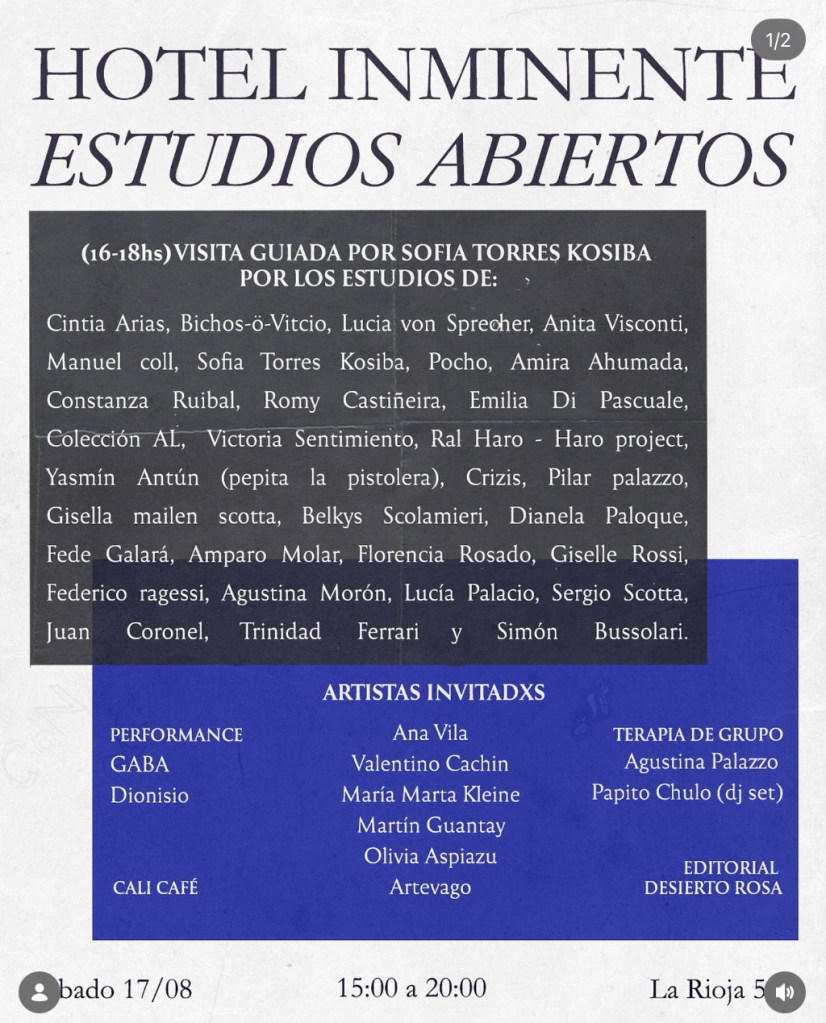

La comunidad artística cordobesa, convertida en un pequeño gueto homosexual que ofrece refugio, pertenencia y algo de simulacro de diferencia, recibe al juez Gustavo Bruzzone como si se tratara de un custodio porteño de la legitimidad simbólica: un camarista federal que entra con su cámara, acumula imágenes, escucha explicaciones y, frente a un autorretrato de un artista local con un consolador apoyado en una mesa de cocina, encuentra el limite de su progresismo. Hay escenas que parecen menores y, sin embargo, son capaces de iluminar cómo circulan el poder, el gusto y la fragilidad dentro de un mismo ecosistema. La visita de Bruzzone al Hotel Inminente de Córdoba para ver el trabajo de un artista joven, Valentino Cachin, no debería tener nada de excepcional. Es, en apariencia, un rito más en el mercado argentino: el coleccionista con aura institucional que recorre estudios de artistas emergentes mientras graba con su teléfono, observa, recibe reconocimiento y construye archivos; sus interacciones emanan cortesía pero funcionan como sentencias cuando el interlocutor está en posición de inferioridad, y el artista, sabiendo que ese ritual funciona como examen, despliega su obra, su discurso y su identidad como performance que no necesariamente le pertenece. Lo que en la superficie es visita amable, en profundidad produce un choque entre temporalidades, cuerpos, objetos y sistemas de legitimación que deja al descubierto un fenómeno que solemos preferir no nombrar: que en Argentina el campo del arte es mucho menos autónomo de lo judicial de lo que se cree, que los artistas queer siguen produciendo en tensión con los sistemas de práctica sexual (gay) estandarizada (y, por ello, conservadora por mas porno que se presente) y que el poder siempre se infiltra en la intimidad de las minorías sexuales.

La visita del Juez Bruzzone al Hotel Inminente demuestra que en Argentina el campo del arte es mucho menos autónomo de lo judicial de lo que se cree, que los artistas queer siguen produciendo en tensión con los sistemas de práctica sexual (gay) estandarizada (y, por ello, conservadora por mas porno que se presente) y que el poder siempre se infiltra en la intimidad de las minorías sexuales.

Tweet

La obra de Cachín ofrece un autorretrato performativo construido a partir de una operación clara: tomar su foto de DNI —dispositivo de fijación estatal, versión higienizada de la foto policial en los términos de Alan Sekula— para producir una contra imagen donde el artista se representa como “muñeca pepona”, feminizada, maquillada, artificiosa, caricaturesca, rodeada de objetos domésticos que configuran un bodegón trans cuyo elemento más disruptivo es un consolador sobre la mesa de cocina. Esa presencia no es detalle ni adorno, organiza la escena entera. El consolador no encaja en ninguna taxonomía higienizada de la representación: introduce un exceso que el arte queer argentino profesionalizado suele evitar (ejemplo: la Chola Poblete) y convierte el pasaje del DNI a la muñeca no en una celebración clara de la identidad sino en una sublimación torpe de algo que no puede enunciar directamente. Sin embargo, el dildo hace que la obra se vuelva incómoda por lo física para un Bruzzone que, evidentemente, confunde archivo cultural como extensión inconsciente de su archivo judicial. El rechazo Miranda Priestley-iano de Bruzzone al consolador no es pudor sexual ni cansancio ante la literalidad del gesto, es la incapacidad del aparato judicial —incluso cuando se disfraza de simpatía progresista— de absorber un exceso sexual que no puede traducirse ni en metáfora, ni en ‘belleza’, ni en mito, ni en caso ejemplar (Rojas).

El rechazo Miranda Priestley-iano de Bruzzone al consolador no es pudor sexual ni cansancio ante la literalidad del gesto, es la incapacidad del aparato judicial —incluso cuando se disfraza de simpatía progresista— de absorber un exceso sexual que no puede traducirse ni en metáfora, ni en ‘belleza’, ni en mito, ni en caso ejemplar (Rojas).

Tweet

La trayectoria pública de Bruzzone es conocida: juez que se presenta como aliado cultural, figura afectiva del campo artístico, hombre de cámara en mano, dispuesto a apoyar artistas jóvenes, especialmente aquellos ligados al universo queer, siempre bajo la estética de un progresismo filo-kirchnerista en el que se auto legitima llamándose “negro” como autoironía. Esa frase —“¿quién es el más negro?”, publicada por él mismo en su cuenta de Instagram no es simplemente una broma— busca neutralizar la distancia entre su poder judicial y su identidad social, y funciona como pasaporte simbólico que le permite moverse en los círculos culturales sin la incomodidad que acompañaría a un juez que se presenta como tal. Bruzzone ocupa así una figura doble: juez pero no opresor, miembro de la corporación judicial pero no de su engranaje disciplinario, hombre blanco de clase acomodada pero no élite cerrada. Su “negritud” lo suaviza y le permite no activar el recuerdo de su violenta autoridad. Su autorracialización le ha permitido negociar su entrada en el ghetto artístico. Además, del hecho de que la comunidad artista argentina esta compuesta por hijos de esa misma clase que él representa.

Esa frase —“¿quién es el más negro?”, publicada en su cuenta de Instagram no es una broma— busca neutralizar la distancia entre su poder judicial y su identidad social, y funciona como pasaporte simbólico que le permite moverse en los círculos culturales sin la incomodidad que acompañaría a un juez que se presenta como tal.

Tweet

Pero ese gesto, que funciona como lubricante social en Buenos Aires, no opera de la misma manera en Córdoba cuando el objeto que lo interpela ya no es un queer urbano sofisticado, sino un “gringuito” cordobés de 27 años cuya relación con su identidad no está mediada por teoría, genealogía queer ni discursividad curatorial. Allí donde Bruzzone espera encontrar el espejo pulido del progresismo cultural, se topa con una superficie irregular que le devuelve un brillo incómodo, y ese brillo tiene forma de literalidad: el consolador al lado de la cara del artista ofrecida al juez para su aprobación. Una foto en la que no se sabe cual es el verdadero autorretrato.

Allí donde Bruzzone espera encontrar el espejo pulido del progresismo cultural, se topa con una superficie irregular que le devuelve un brillo incómodo, y ese brillo tiene forma de literalidad: el consolador al lado de la cara del artista ofrecida al juez para su aprobación.

Tweet

Además, ese consolador estuvo dentro de un gringo Córdobes lo que no es un detalle folclórico sino una categoría social con historia: no es el europeo refinado del liberalismo rioplatense, ni el criollo acomodado del patriciado porteño, ni el pobre racializado que el aparato judicial asocia a delincuencia o policía. El gringo es una alteridad blanca periférica, ligada al campo, a la clase media rural, a la economía doméstica y al moralismo de una sociedad notablemente conservadora. Cuando un artista joven queer cordobés trabaja sobre su identidad, no lo hace desde la sofisticación performativa de Palermo, ni desde la discursividad académica de lo queer decolonial, ni desde la genealogía traumática del sida que Buenos Aires mitifica retroactivamente: lo hace desde el brutal conflicto identitario entre el DNI le fija —esa masculinidad que la sociedad cordobesa presume que es su deber performar— y la identidad que desea habitar, que no encuentra modelo en su entorno inmediato original y que solo puede construir como artificio. La transformación del DNI en “muñeca pepona” no es entonces una operación conceptual a la manera de un archivo queer urbano, sino un gesto de autodefensa que transforma a la comunidad artística en un filtro terapéutico. El artista necesita expulsar la imagen estatal que lo captura y producir una identidad alternativa para no quedar atrapado en la masculinidad rural que lo ordena. Solo que esa operación, por más que se presente como celebración, no es ni emancipación total ni sexo “honesto”: es sublimación de una represión que no encuentra otro lugar donde tramitarse que en una escena cuidadosamente estetizada y cuya condición de participación es la neutralización sexual de esa homosexualidad. Esto se hace de diversas maneras: transformándose en arte o en algo clownesco. El maquillaje ayuda. También esconde.

El artista necesita expulsar la imagen estatal que lo captura y producir una identidad alternativa para no quedar atrapado en la masculinidad rural que lo ordena. Solo que esa operación, por más que se presente como celebración, no es ni emancipación total ni sexo “honesto”: es represión sublimada.

Tweet

Pero el consolador en este contexto cordobés no es un Brancusi posmoderno sino falta de formación en las artes de la sublimación alegórica. Es allí donde se vuelve visible la incomodidad de Bruzzone. El progresismo porteño del cual él es una de las caras más eficaces, está habituado a un queer politizado, textualizado, estéticamente codificado, que puede narrarse desde el trauma, la teoría o la militancia. Bruzzone usa a ese tipo de queer como instrumento de posicionamiento personal y también politico/judicial. Todo objeto sociológico que se acerca a este juez es estetizado a fuerza de daño, exclusión, violencia simbólica o marginalidad, pero filtrado por un nivel de higiene discursiva que permita su inserción tranquila en instituciones, museos, becas y colecciones. Se aceptan el travestismo estilizado (Poblete), la performatividad académica (Gumier Maier), la crítica institucional erudita (Pombo), el archivo documental del cuerpo a través de metáforas (Schiliro) o la reconstrucción ingenieril (aunque siempre discursiva) del deseo. La literalidad del exceso sexual en el arte argentino no puede ser explicada, traducida o curada. Si esta es la norma en Buenos Aires, en Córdoba es riesgo y chisme. Lo interesante del caso de Cachín es que ignora esa tensión y en su ignorancia, su obra no se inserta en ninguna genealogía queer. Simplemente, se presenta como homosexual a fuerza de representación literal en donde el sexo no se muestra pero es evidente. Su muñeca pepona no es pospornografía teórica ni metáfora decolonial; es gringo, cordobés, deseo reprimido que encuentra en la comunidad artística un pequeño escenario donde debería sublimarse pero no ponerse en juego. Lo interesante del video es que esta operación pone en evidencia que para el juez progresista que necesita sentir que comprende el mundo queer al que se acerca, eso ya es demasiado: no se trata de sexo reparador ni de orgullo cristalino, sino de una estética que revela más vergüenza que liberación.

Se aceptan el travestismo estilizado (Poblete), la performatividad académica (Gumier Maier), la crítica institucional erudita (Pombo), el archivo documental del cuerpo a través de metáforas (Schiliro) o la reconstrucción ingenieril (aunque siempre discursiva) del deseo. La literalidad del exceso sexual en el arte argentino no puede ser explicada, traducida o curada.

Tweet

El juez capaz de sentimentalizar la tragedia del sida —reduciéndolo a “hacer cosas bellas” en los noventa— no puede aceptar la crudeza de un sexo que no está higienizado ni cubierto por ningún relato redentor. El consolador no ofrece coartada moral, no permite estetización confortable. La manera en que Bruzzone administra el tiempo dentro de su visita refuerza esa matriz. A diferencia de otros coleccionistas que observan, compran o conversan con cierta horizontalidad, Bruzzone reproduce, sin declararlo, la temporalidad y espacialidad del procedimiento judicial. Cada silencio del juez organiza la presentación del artista como si se tratara de una audiencia en la que el acusado debe producir una narrativa aceptable. Este desplazamiento del tiempo judicial al tiempo artístico tiene un efecto organizador. El artista no solo tiene que transformar su obra en performance (que no lo es) sino que tiene que hacer una performance que no es solo performance sino la performance de la pedagogía de su obra. Al hacer de su obra, un monumento a un yo, bastante vacío, por cierto, Bruzzone impone la temporalidad del expediente. Lo único que puede hacer Cachin es responder con identidades fijas desde un devenir identitario siempre en proceso pero que tiene que estabilizar.

Cada silencio del juez organiza la presentación del artista como si se tratara de una audiencia en la que el acusado debe producir una narrativa aceptable. Este desplazamiento del tiempo judicial al tiempo artístico tiene un efecto organizador.

Tweet

Ese choque de temporalidades encuentra su marco cuando se vuelve a la foto del DNI y a Sekula. La contraimagen al DNI —esa muñeca pepona hecha de exceso, maquillaje y femineidad doméstica, no sofisticada— es el modo más inmediato de escapar a la violencia que Córdoba inscribe sobre el cuerpo del gringo, pero también es el modo más controlado de mantener ese escape en el espacio seguro del arte. No estamos frente a una liberación sexual sino frente a una forma de represión estetizada: el gueto artístico cordobés ofrece un marco donde lo queer puede representarse sin acabar de vivirse. La esencia de la escena del hotel cordobés no está entonces en un gesto de emancipación ejemplar, sino en una pequeña alegoría sobre cómo circula el poder entre un ghetto artístico homosexual, un juez progresista y un artista que sublima su represión en una instalación que cree ser liberadora pero es, en honor a la verdad, encierro.

Provincial Queer Gringo Meets Judicial Referent of Pasteurised Post-Porn Porteño Gays

Córdoba’s art community—now a small homosexual ghetto offering refuge, belonging and a simulacrum of difference—receives Judge Gustavo Bruzzone as if he were a porteño custodian of symbolic legitimacy: a federal appeals judge who enters with his camera, accumulates images, listens to explanations, and, upon encountering a local artist’s self-portrait with a dildo resting on a kitchen table, discovers the precise boundary of his progressivism. Some scenes seem minor and yet illuminate how power, taste and fragility circulate within the same ecosystem. Bruzzone’s visit to Córdoba’s Hotel Inminente to see the work of a young artist, Valentino Cachin, should have been uneventful. It is, on the surface, just another Argentine ritual: the collector with institutional aura touring emerging artists’ studios while filming everything, observing, receiving deference, and building archives; his interactions emanate courtesy but operate like rulings when the interlocutor is in a position of inferiority, and the artist—knowing the ritual functions like an examination—deploys his work, his discourse and his identity as a performance that may not even belong to him. What looks like a cordial visit becomes, at depth, a collision of temporalities, bodies, objects and systems of legitimation that exposes a phenomenon we prefer unnamed: that in Argentina, the art field is far less autonomous from the judicial sphere than it claims; that queer artists still produce under tension with standardised (and therefore conservative, no matter how “pornographic”) gay sexual cultures; and that power has always infiltrated the intimacy of sexual minorities.

Cachin’s work presents a performative self-portrait built from a clear operation: taking his ID photo—a state device of fixation, the sanitised version of the police mugshot in Alan Sekula’s terms—and turning it into a counter-image where he depicts himself as a “rag-doll girl,” feminised, made-up, artificial, caricatured, surrounded by domestic objects that compose a trans still life whose most disruptive element is a dildo on the kitchen table. That presence is not decorative; it organizes the entire scene. The dildo fits no sanitised taxonomy of representation: it introduces an excess that the professionalised Argentine queer art world tends to avoid (cf. Chola Poblete) and turns the passage from ID photo to doll not into a triumphant affirmation of identity but into an awkward sublimation of something that cannot be stated directly. Yet the dildo makes the work physically uncomfortable for a Bruzzone who clearly confuses cultural archive with an unconscious extension of his judicial archive. His Miranda-Priestley-esque rejection of the dildo is not sexual prudishness nor fatigue with literalness; it is the judicial apparatus’s inability—even when disguised as progressive sympathy—to absorb a sexual excess that cannot be translated into metaphor, beauty, myth, or exemplary case (Rojas).

Bruzzone’s public trajectory is well-known: a judge presenting himself as a cultural ally, an affective figure in the art field, camera in hand, willing to support young artists, especially those linked to queer worlds, always wrapped in the aesthetics of a filo-kirchnerist progressivism in which he self-legitimates by calling himself “negro” as self-irony. That phrase—“who’s the Blackest?”, posted by him on Instagram—is not just a joke: it seeks to neutralise the distance between his judicial power and his social identity, functioning as a symbolic passport that lets him move through cultural circles without the discomfort that should accompany a judge who enters as a judge. Bruzzone thus occupies a double figure: judge but not oppressor, member of the judicial corporation but not its disciplinary machinery, white upper-middle-class man but not closed elite. His self-racialisation softens him and prevents the memory of his coercive authority from activating. It has smoothed his entry into the artistic ghetto—made up largely of children of the very same class he represents.

But that gesture, which works as social lubricant in Buenos Aires, does not operate the same way in Córdoba when the object confronting him is no longer a sophisticated urban queer but a 27-year-old Cordoban “gringuito” whose relation to his identity is not mediated by theory, queer genealogy or curatorial discourse. Where Bruzzone expects the polished mirror of cultural progressivism, he finds an irregular surface reflecting something uncomfortable—literalness in the shape of a dildo next to a face. A photo where the true self-portrait is unclear.

Moreover, that dildo had been inside a Cordoban gringo—something neither folkloric nor trivial but a social category with history: not the refined European of Rioplatense liberalism, nor the comfortable criollo of the porteño patriciate, nor the racialised poor whom the judicial apparatus associates with delinquency or police. The gringo is a peripheral white alterity, tied to the countryside, rural middle-class domestic economies, and the moralism of a markedly conservative society. When a young queer Cordoban artist works on his identity, he does not do so through the performative sophistication of Palermo, nor through decolonial queer discourse, nor through the retroactively mythologised AIDS-trauma genealogy of Buenos Aires; he does it from the brutal identity conflict between what the ID fixes— the masculinity Cordoban society presumes he must perform— and the identity he wants to inhabit, which finds no model in his original environment and must therefore be constructed as artifice. The transformation of the ID photo into a rag-doll girl is thus not a conceptual operation aligned with an urban queer archive but a gesture of self-defence that turns the art community into a therapeutic filter. The artist needs to expel the state image that captures him and produce an alternative identity to avoid being trapped in rural masculinity. Except this operation, no matter how celebratory, is neither full emancipation nor “honest” sex: it is sublimation of repression that finds no other place to be processed than in a carefully aestheticised scene whose condition of possibility is the sexual neutralisation of homosexuality itself—turned either into art or clownishness. Makeup helps. It also hides.

Yet the dildo in this Cordoban context is not a postmodern Brancusi but a lack of training in the arts of allegorical sublimation. That is where Bruzzone’s discomfort becomes stark. The porteño progressivism he embodies is accustomed to a politicised, textualised, aesthetically codified queer that can narrate itself through trauma, theory or activism. Bruzzone uses that type of queer as an instrument of personal and political/judicial positioning. Every sociological object approaching this judge is aestheticised through damage, exclusion, symbolic violence or marginality—but filtered through enough discursive hygiene to allow smooth insertion into institutions, museums, grants and collections. Stylised travestism (Poblete), academic performativity (Gumier Maier), erudite institutional critique (Pombo), documentary metaphors of the body (Schiliro), or engineering-like reconstructions of desire are fine. Literal sexual excess in Argentine art cannot be explained, translated or curated. If this is the norm in Buenos Aires, in Córdoba it becomes risk and gossip. What is interesting about Cachin is that he ignores that tension and, in doing so, his work does not insert itself in any queer genealogy. It simply presents itself as homosexual through literal representation—sex not shown but unmistakable. His rag-doll girl is not theoretical post-porn nor decolonial metaphor; it is gringo, Cordoban, repressed desire finding in the art community a small stage where it should be sublimated but not enacted. The video reveals that, for the progressive judge who needs to feel he understands the queer world he enters, this is already too much: it is not reparative sex nor crystalline pride, but an aesthetic revealing more shame than liberation.

The judge capable of sentimentalising the tragedy of AIDS—reducing it to “making beautiful things” in the nineties—cannot accept the rawness of sex that is neither sanitised nor wrapped in a redeeming story. The dildo offers no moral alibi and no comfortable aestheticisation. The way Bruzzone manages time during his visit reinforces this. Unlike other collectors who observe, converse or buy with some horizontality, Bruzzone reproduces—without stating it—the temporal and spatial logic of judicial procedure. Each silence organizes the artist’s presentation as if it were a hearing in which the accused must produce an acceptable narrative. This displacement of judicial time into artistic time has a structuring effect. The artist must turn his work into performance (though it is not) and must perform not just the work but the pedagogy of the work. In making his work a monument to a self—somewhat empty, to be honest—Bruzzone imposes the temporality of the case file. Cachin can only respond with fixed identities drawn from a becoming that is still in process but must be stabilised.

That clash of temporalities takes its frame from returning to the ID photo and to Sekula. The counter-image to the ID—this rag-doll girl made of excess, makeup and unsophisticated domestic femininity—is the most immediate way to escape the violence Córdoba inscribes on the gringo body, but also the most controlled way of keeping that escape within the safe space of art. This is not sexual liberation but aestheticised repression: the Cordoban art ghetto offers a frame where queer can be represented without quite being lived. The essence of the hotel scene is not exemplary emancipation but a small allegory of how power circulates among a homosexual artistic ghetto, a progressive judge, and an artist sublimating his repression in an installation he believes liberatory but is, truthfully, confinement.

Deja una respuesta